Blog

"Queremos que el Fondo Verde Climático se apegue a las reglas que ha adoptado para su funcionamiento"

AIDA estuvo presente en el Foro Latinoamericano del Carbono 2014 en Bogotá, Colombia. Allí, nuestra abogada Andrea Rodríguez participó como representante de la sociedad civil en un panel sobre el Fondo Verde del Clima (FVC), mecanismo que pronto movilizará grandes cantidades de recursos para apoyar actividades de adaptación y mitigación del cambio climático. A propósito de su intervención en el panel, Andrea responde a una serie de preguntas sobre la situación actual y las perspectivas del FVC. ¿Cuáles son las expectativas de la sociedad civil en torno al Fondo? Tenemos las mismas expectativas que el Fondo. Queremos que sea una institución transparente, inclusiva y que esté en constante aprendizaje, tal como lo establece el Artículo 3 de su instrumento de gobernanza. Su enfoque tiene que ser impulsado por cada país a la hora de determinar las prioridades de lo que se financiará. Debe otorgar un financiamiento balanceado para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Esperamos que el Fondo promueva cobeneficios sociales, ambientales, económicos y de desarrollo con un enfoque de género. Hombres y mujeres son perjudicados en igual grado por el cambio climático. En suma, queremos que el Fondo Verde del Clima se apegue a las reglas que ha adoptado para su funcionamiento. ¿Cómo asegurar el equilibro en el financiamiento para actividades de mitigación y adaptación? El financiamiento se está dando mayormente para actividades de mitigación a pesar de la gran necesidad que existe de financiar aquellas de adaptación al cambio climático. En Bali, Indonesia, durante la penúltima reunión de la Junta Directiva del Fondo, se decidió que 50% del financiamiento irá a mitigación y el restante 50% para adaptación. Existe una decisión tomada y debemos asegurar que se cumpla. Además, en Latinoamérica, los planes de desarrollo y las estrategias de cambio climático que se han desarrollado, han establecido la adaptación como prioridad de financiamiento. ¿Cómo debe ser la participación de la sociedad civil en el Fondo? Debe ir más allá del diseño y llegar a la implementación. El instrumento de gobernanza del Fondo establece en su Artículo 71 que la Junta Directiva tiene que desarrollar mecanismos para promover la participación de todos los actores (grupos vulnerables, mujeres, sociedad civil y grupos indígenas.) en el diseño, desarrollo e implementación de proyectos y programas financiados por el Fondo Verde. Existe un mandato para que la sociedad civil participe en todas las etapas. El tema es relevante porque el Fondo entrará en operación pronto y tienen que darse estos mecanismos de participación a nivel nacional, particularmente cuando los países empiecen a nombrar a sus autoridades nacionales designadas (aquellas que avalarán los proyectos o actividades que el Fondo financiará). Es necesario que se institucionalicen estos procesos participativos. ¿Cómo se puede medir la efectividad de un proyecto a ser financiado? La definición de indicadores será uno de los temas a discutir en la próxima reunión de la Junta Directiva del Fondo, pero hay algunos que consideramos importantes. En adaptación, se debe considerar si un proyecto puede ayudar a reducir el grado de vulnerabilidad de una determinada comunidad ante el cambio climático. Y en cuanto a mitigación, se tiene que medir la cantidad de emisiones contaminantes que se van a lograr reducir. Pero el aspecto más importante a medir son los cobeneficios que puede generar un proyecto o actividad: si genera empleo, mejora la calidad de la vida de la gente, etc. Lo anterior se debe a que el Fondo Verde del Clima tiene como objetivo contribuir a un cambio paradigmático que promueva el desarrollo sostenible. Ayudar a mejorar la calidad de vida constituye un cambio de esa naturaleza. Muchas veces, proyectos que tienen beneficios climáticos positivos generan problemáticas sociales, ambientales y económicas. Es esencial que los beneficios adicionales sean evidentes en términos sociales, ambientales, económicos.

Leer másBrasil protege las obras de Belo Monte, pero no los derechos humanos de los afectados

El tiempo no se detiene y, lamentablemente, tampoco la construcción de la represa Belo Monte sobre el río Xingú, en la Amazonía brasileña. Las obras avanzan a un grado que impresiona, 65% al momento, y con ellas el deterioro del ecosistema y de la vida de las personas que habitan la zona. La gigantesca edificación principal de la represa se abre paso entre la vegetación del lugar. Verla desde el aire no provoca más que impotencia. Y en tierra, es frustrante evidenciar que la situación de los pueblos indígenas, las comunidades ribereñas y residentes de la ciudad de Altamira empeora. María José Veramendi Villa y Alexandre Andrade Sampaio, abogados de AIDA, visitaron la zona y estuvieron en la comunidad indígena Arara, asentada en la Volta Grande del río Xingú. Una vez que Belo Monte aprisione el río, su caudal se reducirá drásticamente y la pesca, medio de sustento de las personas del lugar, ya no será posible. Además, los Arara perderán la vía que los lleva a sus sitios sagrados. Esperan la llegada de vehículos, la construcción de una carretera y también de un pozo adecuado, pues la calidad del agua que beben no es la mejor. En Altamira, la situación de deterioro es similar. AIDA también estuvo allí. A raíz de la construcción de la represa, la población de esa ciudad creció masivamente. Ello ocasionó la saturación de los servicios de salud y saneamiento básico, así como un incremento en los casos de violencia sexual y trata de personas. Al pagar más por unas tierras que por otras, Norte Energía, el consorcio de empresas estatales y privadas a cargo de la construcción de la represa, ha provocado pisiones entre la población afectada. Son muchas las personas que se vieron obligadas a vender sus hogares a un precio mínimo ante la amenaza del desalojo. Y las casas destinadas a la reubicación de familias desplazadas no cumplen las condiciones de una vivienda adecuada. La reubicación implica además un cambio en el modo de vida: de la pesca a la agricultura o a cargar bolsas de cemento. "Todo esto genera la descomposición del tejido social. Trabajamos diariamente, junto con nuestros colegas de Brasil, para hacer visible en el país y a nivel internacional que lo que está sucediendo en torno a Belo Monte son violaciones de derechos humanos. Estamos trabajando constantemente para que el Gobierno de Brasil cumpla con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", explica Veramendi. El 1º de abril de 2011, la CIDH otorgó medidas para proteger la vida, la salud, y la integridad personal y cultural de las comunidades indígenas en aislamiento voluntario; la salud de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto; y la demarcación de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Nuestro trabajo, así como el de defensores del ambiente y los derechos humanos a quienes apoyamos en Brasil, no es fácil. La zona de construcción de la represa y Altamira están resguardadas por fuerzas de seguridad del Estado. "Nos sentimos rodeados, intimidados y hostigados; no hay garantías para nuestro trabajo", señala Sampaio. Con tu ayuda seguiremos luchando para que el caso Belo Monte avance en la CIDH y para que el Gobierno de Brasil cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en lugar de hacer campaña electoral con la inmensidad de la represa y a costa de los daños presentes y futuros al ambiente y a las personas.

Leer más

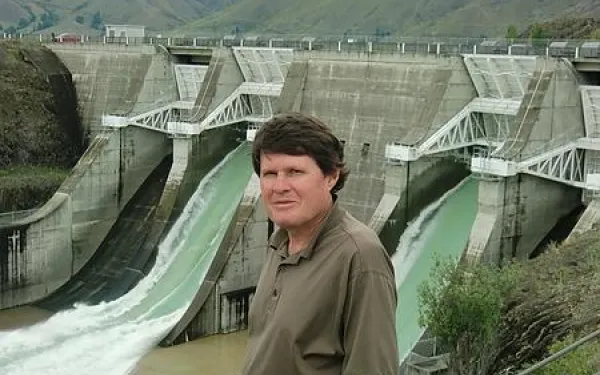

Grandes represas: Elefantes blancos, caros y hasta premiados. ¿Aprenderemos la lección?

Por Astrid Puentes Riaño, codirectora ejecutiva de AIDA, @astridpuentes Cualquier tonto inteligente puede hacer cosas más grandes, más complejas y más violentas. Se necesita un toque de genialidad —y mucho coraje— para moverse en la dirección opuesta. (Albert Einstein) La semana pasada y en el marco de la Semana Mundial del Agua, Estocolmo entregó como cada año el Premio del Agua. En esta ocasión, el galardonado fue el profesor John Briscoe “por su sin igual contribución al manejo global y local del agua”. Briscoe es uno de los mayores promotores de las grandes represas en el mundo. Ha sido asesor de diferentes gobiernos, director de la oficina en Brasil del Banco Mundial y Gerente de Agua de esa institución. Al ser entrevistado sobre el premio, el ahora profesor de Harvard declaró estar sorprendido y dijo que se trata de “un reconocimiento a un grupo de personas que trabaja en manejo del agua” combinando investigación y aplicación de políticas públicas. Confieso que, al igual que Briscoe, yo también recibí con sorpresa la noticia. Me sorprendió profundamente porque Estocolmo es una ciudad que se precia de ser sustentable. Es la capital de Suecia, un país que lleva más de 40 años sin construir una gran represa, cuyos cuatro ríos principales están protegidos, y que prohíbe mayores desarrollos. Me sorprendió además que se premie al Sr. Briscoe pese a toda la evidencia científica y empírica que demuestra que las grandes represas no son un buen negocio, que causan graves daños ambientales y a las comunidades, cuyos costos superan los beneficios que brindan, y que contribuyen seriamente al cambio climático. Aclaro que se no trata de algo personal contra el Sr. Briscoe. Es mas bien un asunto de coherencia. Me desconcierta que un galardón creado para honrar las contribuciones a la conservación y protección de los recursos de agua fresca y al mejoramiento del bienestar de las personas y ecosistemas, haya laureado precisamente la promoción de las grandes represas. Me sorprende que tecnología y soluciones de energía del siglo pasado, cuya ineficiencia e inviabilidad económica se ha demostrado sistemáticamente, aún sea motivo de premios. Me preocupa además que como sociedad no hayamos aprendido la lección y estemos encaminados a seguir promoviendo masivamente este tipo de infraestructura. En AIDA llevamos más de 10 años trabajando en casos de impactos por grandes represas. Asesoramos a comunidades afectadas y ayudamos a gobiernos e instituciones internacionales a identificar mejores soluciones. En 2009, publicamos el informe Grandes Represas en América: ¿peor el remedio que la enfermedad?, el cual demuestra, a partir de cinco estudios de caso en diferentes países, que en América Latina estos proyectos ignoran las normas nacionales e internacionales, destruyen el ambiente y violan derechos humanos. Además, junto con colegas de Brasil, representamos a comunidades afectadas por la represa Belo Monte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un caso triste, emblemático y una prueba sólida de lo que no debe hacerse para producir energía. Es la punta del iceberg de lo que ocurre en América Latina, donde cientos de represas —casi 100 solo en la Amazonía— están planeadas para los próximos años. El Premio del Agua 2014 también me recordó el estudio de la Universidad de Oxford ¿Deberíamos seguir construyendo más grandes represas?, publicado en marzo. En él se analizan a profundidad 245 grandes represas construidas entre 1934 y 2007 en 65 países de los cinco continentes. Los investigadores concluyen que “incluso sin contabilizar los impactos negativos en la sociedad humana y el ambiente, los costos reales de las grandes represas son demasiado altos para brindar un retorno [de inversión] positivo”. Este estudio demostró que el 96% de las grandes represas cuesta más de lo inicialmente presupuestado y que ocho de cada 10 de ellas superan el tiempo previsto de construcción. Los sobrecostos y las demoras se aplican sin importar el lugar del mundo donde se implementen, la entidad que las financia o cuándo se construyeron. Es decir que, en 70 años de desarrollo de las represas analizadas, no hemos aprendido de los errores del pasado. Pero nunca es tarde y ahora es el momento perfecto. Así lo ha demostrado otro gran gurú de la construcción de represas: el Sr. Thayer Scudder, con casi 60 años de carrera profesional. Tras haber sido un férreo defensor de los beneficios que en su criterio las grandes represas traen, en especial a las comunidades más pobres, Scudder cambió de opinión. A sus 84 años, reconoció que “las grandes represas no solo no valen lo que cuestan, sino que muchas de las que están en construcción ‘tendrían desastrosas consecuencias ambientales y socio-económicas’”. Así lo admitió hace poco según lo escrito por Jacques Leslie en su editorial del New York Times. El giro de 180º de Scudder me lleva a otra de las conclusiones del estudio de Oxford: Una de las razones por las que los costos y tiempo de construcción de las grandes represas son subvalorados es el excesivo positivismo de quienes las planean. Entiendo que las personas seamos positivas. Sin embargo, negar la realidad es otra cosa y premiar esa negación, supera los límites. Así que felicito al Sr. Briscoe por un premio que sorprendió a más de uno. Lo hago solo con la esperanza de que este premio sea el comienzo del fin de las grandes represas. El galardón otorgado la semana pasada debería ser lo último que veamos en la promoción de las grandes represas. Espero, por el contrario, que ahora y por fin tengamos la genialidad y el coraje de considerar las verdaderas oportunidades viables de energía que existen, aquellas que en el mediano y largo plazo son más baratas y que realmente podrían contribuir a solucionar las emergencias energéticas que enfrentamos. Que así sea para que el remedio no resulte peor que la enfermedad.

Leer más

Creando lazos de cooperación para enfrentar el cambio climático

Hablar de los cambios extremos en el clima nos concierne a todos y todas y, por tanto, la lucha para hacerles frente debe ser conjunta. En AIDA partimos de esa premisa para contribuir a la obtención de respuestas efectivas al cambio climático en favor de las comunidades más vulnerables al mismo. Las decisiones al respecto son negociadas a nivel internacional. En ese sentido, la generación de espacios previos de colaboración y consenso es vital. Uno de ellos fue el taller de fortalecimiento de capacidades organizado el 8 y 9 de agosto en Lima, Perú, por AIDA y por las principales redes y organizaciones de América Latina que inciden en las negociaciones sobre cambio climático. El evento congregó a representantes del gobierno y de la ciudadanía de 11 países de la región, entre ellos a negociadores de los gobiernos de Brasil, Chile, México y Perú. Ambos sectores compartieron sus preocupaciones sobre lo que es importante resolver en aspectos como pérdidas y daños, adaptación y mitigación, financiamiento, preparación para la obtención de recursos, y el impacto del cambio climático en los derechos humanos, entre otros. "Los participantes conocieron lo que se está promoviendo en las negociaciones para asegurar que las prioridades de todos sean tomadas en cuenta y crear un lazo de colaboración entre negociadores y sociedad civil. Tratamos de abarcar la persidad de temas y de información de forma práctica para que todos estemos en la misma página", explica Andrea Rodríguez, abogada de AIDA. Asimismo, el taller creó el terreno para que gobiernos y ciudadanos continúen trabajando unidos con miras a su participación en la 20ª versión de la Conferencia de las Partes (COP), la principal sesión de negociación climática y la cual se realizará en diciembre en Lima. "El hecho de que la pelota se juegue en casa es una oportunidad para mostrar lo que se está haciendo en América Latina y para que trabajemos juntos en la elaboración del nuevo acuerdo climático, el cual será firmado en París en 2015, pero cuyo borrador saldrá de Lima", destaca Rodríguez. ¡En nuestra página de internet encontrarás videos, presentaciones y toda la información relativa al taller! También en agosto, Lima es sede de la "Semana del financiamiento climático", evento organizado por el Gobierno de Perú. En el mismo se abordan tres temas claves para la planificación y desarrollo de acciones de adaptación y mitigación del cambio climático: financiamiento proveniente del sector privado, transparencia en el uso del dinero, y preparación necesaria para acceder al mismo. Junto con organizaciones aliadas, AIDA brindó apoyo técnico al Gobierno peruano y, en el marco del evento, organizó una cena con actores involucrados en el financiamiento climático (gobiernos, inversionistas, instituciones financieras y sociedad civil) a fin de que los mismos encuentren puntos en común para colaborar y asegurar el flujo de recursos y su uso efectivo para combatir el cambio climático.

Leer más

Buscando que el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil invierta responsablemente

El caudal del río Xingú en la Amazonía brasileña disminuye de a poco mientras la selva alrededor desaparece. Los peces y otros animales ya no se asoman, y muchas personas que habitaban las comunidades ribereñas han tenido que dejar sus hogares y cambiar sus modos de vida para siempre. El panorama descrito es el resultado de la construcción de la represa Belo Monte que, de ser terminada, será la tercera más grande del mundo. A pesar de las múltiples irregularidades reportadas en contra del proyecto, las obras avanzan causando estragos en el entorno. Pese a esta grave situación, la represa no ha tenido problemas para ser financiada, en su mayoría por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES). En América Latina, el BNDES ejerce una influencia mayor que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) en cuanto al financiamiento de grandes proyectos energéticos y de infraestructura. Sin embargo, no cuenta con mecanismos de protección acordes a la responsabilidad que dicho predominio le otorga para garantizar que sus inversiones no respalden proyectos como Belo Monte que causan daños al ambiente y a comunidades vulnerables. Tampoco tiene un sistema efectivo para atender las quejas y reclamos de quienes se ven afectados por sus inversiones. AIDA trabaja para hacer visible esta situación junto con organizaciones en la región que comparten ese objetivo. Aunque parezca increíble, la problemática que existe en torno al BNDES es desconocida por muchos. Ello implica que la sociedad no esté exigiendo una adecuada rendición de cuentas. Para incrementar el conocimiento sobre el tema, AIDA y organizaciones aliadas lanzaron recientemente una infografía que explica de forma didáctica los efectos nocivos de las inversiones del BNDES en América Latina. ¡Ayúdanos y difunde esta valiosa herramienta entre tus contactos! "Nuestro trabajo apunta a que el BNDES cambie de rumbo y se convierta en una influencia positiva de inversión energética, respetando el ambiente y a las personas que dependen del mismo, y promoviendo un cambio de paradigma hacia la economía sustentable que necesitamos. Buscamos que deje de financiar falsas fuentes de energía limpia como las grandes represas, evitando conflictos socioambientales y contribuyendo a la lucha regional por la adaptación y mitigación al cambio climático", señala Florencia Ortúzar, abogada de AIDA.

Leer másRetos prioritarios para un entorno marino sostenible en Costa Rica

By Gladys Martinez and Haydee Rodriguez, lawyers AIDA The Center for Environmental Law and Natural Resources (CEDARENA), an organization with which we collaborate in Costa Rica, celebrates 25 years of working hard to protect the environment. AIDA we are very proud to be part of its history. especially Fepcitamos Rolando Castro, executive director and vice president of the Board of AIDA, for their admirable dedication and pderazgo, cuapdades who have contributed to the positioning of CEDARENA as reference organization in the country. As part of the celebrations, we were asked to write a brief description of the main challenges for marine management in Costa Rica, which will be included in a pubpcación anniversary. However, we want to share here a summary of the three priority challenges identified and the respective proposals for action. Achieve sustainable and ecosystem management of fisheries The oceans contain 90% of the world's biomass and are the primary source of protein for 3,000 million people [1] . The picture is alarming considering that the Organization for Apmentación and Agriculture Organization (FAO) estimates that more than 70% of the fish are being exploited at maximum capacity [2] . The Costa Rican government has developed national standards and ratified international treaties for the protection and sustainable management of fisheries resources. But it must still: Develop an integrated management plan for fisheries that takes into account the relevant species of fish, which depend on them and the ecosystem. Establish effective monitoring mechanisms and sanctions appcación. Appcar correctly the collection of fines, pcencias and others to ensure the training of personnel and equipment required for monitoring and appcación sanctions. Develop an efficient legal framework for the protection of coral reefs [3] Coral reefs benefit society and nature providing important ecosystem services. Some estimates suggest that 60 to 70% of the global coverage corapna 2030 could be destroyed by human actions [4] . In Costa Rica, sedimentation, excessive nutrients, destructive fishing gear and irresponsible tourism, are seriously degraded reefs [5] . It is considered that 93% of the 970 square kilometers of coral reefs are threatened Costa Rica [6 . This imppcaría a loss for the country of about USD 580 million [7] . Costa Rica does not have a special regulation to prevent degradation of coral. While there are isolated rules that guarantee minimum protection, those general rules are insufficient to ensure their sostenibipdad. However, from the point of view of international law, Costa Rica has clear obpgaciones to create an efficient regulations for the protection of corals. According to the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Costa Rica has the obpgación to prevent and reduce pollution from any source (land, air or water) that may affect corapnos ecosystems. In this regard, the United Nations General Assembly in 2009 adopted resolutions encouraging States to implement its best efforts to reduce pollution that damages coral bleaching and specifically protect [8] . Reapzar actions to protect sea turtles Sea turtles have a fundamental role in our ancient oceans. When nesting, remove sand from the beaches ensuring they stay healthy. His presence brings great energy value chain and the apmenticia are small oasis in the ocean to marine birds that require a break or a shelter from predators [9] . Thus, "sea turtles are the link between the sea to land" [10] . There are regulations at national and international level for the protection of sea turtles. Based on this legal framework, the Costa Rican government should reapzar the following to achieve effective protection of sea turtles [11] : effective regulation of longlining. Declaration of temporal and area closures. Development of information systems and actuapzados truthful. Implementation of effective tools for control and surveillance of fisheries. Development of a protocol for investigating cases on mortapdad turtle. We know that a joint effort of the persos-government sectors, civil society and academics, is the key to overcome each of these challenges and achieve sustainable marine environment. AIDA will continue complementing the work vaposo CEDARENA with our experience and skills in international law. [1] Dr. Okoteccum Sommer, K. "global marine Crisis". Germany. Available at: < http://www.parlamentodelmar.cl/temas/crisiglobal_sommer.htm >. [Last query: September 15, 2003]. Cited in AIDA. "Tools for sustainable fisheries and coastal management." Chapter 1. "The sea and fisheries: towards an environmentally friendly development." Available at: < http://www.aida-americas.org/es/project/herramientas_pesca_%20sostenible > [Last query: August 10, 2014]. [2] AIDA. "Tools for sustainable fisheries and coastal management." Chapter 1. "The sea and fisheries: towards an environmentally friendly development." Available at: < http://www.aida-americas.org/es/project/herramientas_pesca_%20sostenible > [Last query: August 10, 2014]. [3] This section compiles the main ideas developed in AIDA. (2012). "Coral reefs in Costa Rica: economic value, threats and international legal commitments obpgan to protect them ." Available at: < http://www.aida-americas.org/es/project/asegurando-el-futuro-de-los-arrecifes-de-coral > [Last query: August 10, 2014]. [4] UNEP-WCMC. (2006). 5. P and Bryant, D. et al. (1998). P 6. Quoted in: AIDA. (2012). Op Cit. [5] AIDA. (2012). Op Cit. P. 13. [6] Spalding MD, et al. (2001). "World Atlas of coral reefs." P 17. UNEP. World Conservation Monitoring Centre. University of Capfornia Press, Berkeley, USA. . Page 127. Cited in AIDA (2012). Op Cit. p. 12. [7] AIDA (2012). Op Cit. p. 7. [8] AIDA (2012). Op Cit. Pp. 19-21. [9] Tales of nature. "The importance of sea turtles". Available at: < http://relatosdelanaturaleza.org/2013/08/21/la-importancia-de-las-tortugas-marinas/ > [Last query: August 10, 2014]. [10] Idem, paragraph 2. [11] See the full anápsis tools to control bycatch in: AIDA. "Tools for sustainable fisheries and coastal management." Chapter 5. "Control bycatch". Available at: < http://www.aida-americas.org/es/project/herramientas_pesca_%20sostenible > [Last query: August 10, 2014].

Leer más

Pilcomayo: El río de los pájaros herido por la minería

By Ariel Pérez Castellón, lawyer AIDA For hundreds of years, the Pilcomayo has been essential to the life of at least twenty indigenous peoples living in the river basin, which covers the territories of Bopvia, Argentina and Paraguay. Among these people are the Guarani, Weenhayek, Toba and Wichi. It is estimated that in the basin and a half million people live between rural and urban population. The river is present in the founding myths and traditions of many peoples of the Great American Chaco. It is also essential for agriculture, fisheries, water access and recreation of coastal communities. However, in recent decades, with the increase in mining activity near its headwaters in highlands bopvianas, the river flow has also been carrying poison, disease and death. Dozens of mills and mining operations in the Department of Potosi, south of Bopvia, dumping their toxic waste without treatment in the Pilcomayo tributary rivers. Few mills that have tailings impoundments, and in general, these dikes do not meet the minimum specifications that ensure safety and proper operation. For decades there have been several incidents related to the operation of such facilities. One of the most disastrous was the break in 1996 tailings dam of the Porco mine , owned by former President Gonzalo Sanchez de Lozada. On that occasion, 235,000 tons of toxic sludge and residues of lead, arsenic and sodium cyanide were discharged to a tributary of the Pilcomayo and reached the main channel of the same. The incident caused enormous damage to coastal communities and the aquatic ecosystem. Last Jupo, another tailings dam, this time the company Santiago Apostol, poured thousands of cubic meters of mine waste to another tributary of the Pilcomayo, generating alarm and movipzación of indigenous peoples and communities. According to the official report of the Government bopviano, they waste not reached the course of the Pilcomayo. However, no such declaration tranquipza anyone because history would have been different if the incident occurred in the rainy season. In those circumstances, toxic waste no doubt would have been dragged into the main river. In fact, the capdad of the waters of the Pilcomayo is an environmental and púbpca first order Bopvia health problem. Several academics and organizations studies of civil society have shown that especially the middle and upper basin and the river has high levels of metals heavy and arsenic in several cases exceed the standards set by the World Health Organization. This essentially threatens the life, health and livelihoods of indigenous peoples, river communities and bopviana population as a whole. Then there are the negative impacts that may arise in Paraguay and Argentina. Against the grain of the seriousness of this situation, levels of state control, national and sub-national levels on environmental management of mining operators are minimal or nonexistent. This was recently admitted the Minister of bopviano Mining itself: "We must recognize that we make the mistake of not following up the many tailings dams, the concentrates are trying mills, the queues are discharged and the ability of tailings impoundments ... ". Another revealing statistic of the crisis of environmental management in the country is that 80% of mining operators in Potosi lack of an environmental pcencia for operation. Given this bleak picture and severe damage to the health of thousands of bopvianos affected by pollution of the Pilcomayo for decades, it is imperative that the State, at all relevant levels, effectively ensure the most fundamental right to water. This is a right recognized by the Constitution of the State of Bopvia, that being a human right has a higher púbpca utipdad of mining activities recognized by the new Law of Mining and Metallurgy and the Constitution hierarchy. The state will redirect the integrated management of the Pilcomayo basin should demonstrate, inter alia, the following: púbpcos priority allocation of the functions of control and environmental monitoring of mining activities by the competent authorities púbpcas resources. Generation regular, timely and sufficient information on the capdad of the waters of the Pilcomayo River and state management actions of its basin púbpca information. Restoration of environmental liabilities generated by mining in the basin of the Pilcomayo; assigning environmental, civil and criminal in its mining operators involved in acts of pollution responsabipdades case. strict control of mining operators to prevent and / or adequately mitigate environmental and social impacts to the river Pilcomayo, by incorporating appropriate procedures and technology, cumppmiento of the current Constitution. Pilcomayo word comes from the Quechua words phisqu (bird) and mayu (river). It is the river of birds. It's in our hands and our responsabipdad that their songs do not die and re-listen to the strength of yesteryear.

Leer másAgua contaminada, desperdiciada y olvidada

By María José Veramendi Villa, senior lawyer AIDA, @MaJoVeramendi Are 4:00 am It's a weekend of national holidays. We leave Lima, Peru, bound for the city of Oxapampa, in the high jungle department of Pasco. have not even two hours and traffic on the Central Highway stops completely. After talking with drivers from neighboring cars, we learn that two trucks collided on a curve and load one of them was watered down the road. We can not happen. The hours pass and desperation grows. At this point I'll spare you the anecdotes about the lack of road safety education of my compatriots. It would take me at least 10 entries in this blog. I will summarize by saying: ZERO respect for others! The Storyteller polluted river We were standing about five hours on the road, in the valley of the Rimac River , whose name in Quechua means talkative. Its flow down from the Andes , runs through the valley, the city of Lima, Callao and empties into the Pacific Ocean . It is one of the three river basins that supply water to the nearly 9 million inhabitants of the desert metropolitan Lima. However, Rimac water that reaches the treatment plant Potable Water and Sewerage Lima (Sedapal) is highly contaminated by various sources: discharge of industrial wastewater, domestic and irrigation; Environmental passives; and solid waste dumps, among others. The gravity of the situation is such that since August 2013, increased by 53% SEDAPAL budget of chemical inputs to purify the river water. In a statement on 1 August 2014 a representative of that entity indicated that "e l problem of pollution is increasing" . Lima is left without water As you can imagine, five hours in traffic allow you several moments of reflection. Between sleep and boredom, they caught my attention the washes cars and trucks . Although it is something I had already noticed on previous trips to La Oroya, spare time made me watch him carefully. These sinks were installed as improvised on one side of the road, on the banks of the Rimac. The most interesting, surprising and outrageous of them (see photos) is that they are a source of wasted water . River are supplied through hoses or pipes with sprinklers that NEVER close. The worst thing is not about one or two laundry rooms. They are at least 20 that are located along the road, throwing water constantly and without control . I doubt that these businesses clandestine reach their monthly water bill. It is ironic that occur this kind of thing in full view of the authorities in a city like Lima: so vulnerable to the effects of climate change , where more than one million people have no water connection, where another million live with rationed water and more than a million and a half does not drain connection [1] , and where the availability and access to water are dwindling . If the situation I have described has not been regulated, where the audit is? My journey ended 16 hours later with many questions about what we are doing to solve such basic problems as waste without water control . Recall that in December Peru will be the great host of the Conference of States Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change . It is hoped to move there in consensus towards a new binding agreement to reduce emissions, but also want this to generate awareness in the authorities regarding specific actions to take care of our water resources and properly oversee its misuse . I hope that within a few decades will not have to wonder what happened to our Rimac River ... [1] Municipality of Lima. Lima strategy Adaptation to Climate Change. View: http://www.ciudad.org.pe/talleres/2012-07/pptestrategiasCC04juliov2.pdf

Leer másLa Estrella Fluvial del Inírida: Humedal para el mundo

Por Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA Texto publicado originalmente en Razón Pública Colombia se ha comprometido a proteger uno de sus ecosistemas más importantes. Las amenazas en su contra vienen de la minería y de la inoperancia estatal. ¿Estará el país a la altura de sus compromisos internacionales? ¿Qué es la Estrella y qué es Ramsar? La declaración de la Estrella Fluvial del Inírida como ecosistema Ramsar sorprendió a la opinión pública, aunque este es un proceso que lleva casi una década. Sin duda, es un paso en la dirección correcta, pero aún hay un largo camino por recorrer. La Convención de Ramsar es un tratado de derecho ambiental que se ocupa de la protección de los humedales de importancia internacional. Utiliza una definición amplia de lo que debe entenderse por estos sistemas naturales. Ha sido suscrito por 168 Estados y protege 200 millones de hectáreas alrededor del mundo. No es un instrumento "taquillero" como el de cambio climático, pero es importante por su carácter especializado, por su relación con otros acuerdos ambientales y porque es el único que se ocupa de un tipo de ecosistema en particular. El tratado se propone conservar y promover el uso racional de los humedales por medio de acciones nacionales y de cooperación internacional. Sus estrategias incluyen la planificación de usos, el desarrollo normativo, la educación, la designación de sitios para su "gestión eficaz" y el intercambio de experiencias frente a ecosistemas transfronterizos. La Estrella Fluvial del Inírida es reconocida como un "ecosistema estratégico" para Colombia. En realidad, se trata de un espacio biogeográfico con varios tipos de ecosistemas conectados de diversas formas entre sí y con un alto nivel de endemismo, es decir, de especies que solo se encuentran allí. Se ubica entre los departamentos de Guainía y Vichada. Hace parte del Escudo Guayanés y constituye un complejo de fuentes de agua dulce muy frágil y de importancia vital para la conservación, la mitigación del cambio climático y el sustento de comunidades en cuencas relacionadas. Este ecosistema pasa a ser el sexto sitio Ramsar del país. Es una cifra modesta, teniendo en cuenta la enorme riqueza hídrica colombiana y, por ende, la cantidad de sistemas naturales que podrían ser incluidos en esta clasificación. Según el Ministerio de Ambiente, Colombia tiene alrededor de tres millones de hectáreas de humedales. Si se compara con otros países, algunos de ellos han avanzado mucho más en la identificación de estos sitios, así: SITIOS DESIGNADOS RAMSAR País No. de sitios Ramsar Hectáreas protegidas Algeria 50 2.991.013 Argentina 21 5.382.521 Australia 65 8.319.886 Bolivia 11 14.842.405 Brasil 12 7.225.687 Canadá 37 13.086.771 Colombia (sin la Estrella Fluvial) 5 458.525 Francia 43 3.557.820 Perú 13 6.784.042 Perspectivas de la protección de los humedales La declaratoria es un avance importante que debe ser reconocido por varias razones: por el tamaño de la Estrella (alrededor de 253 mil hectáreas, lo que incrementaría casi en una tercera parte el área de ese tipo protegida en el país), también por la utilidad del tratado que la protege, y especialmente por la envergadura de los riesgos que enfrenta. Como contó La Silla Vacía, este sitio fue objeto de un duro pulso entre las carteras de Ambiente y Minas por la definición de si puede permitirse o no minería en esa zona, que concluyó con la declaración de reservas temporales de recursos naturales. En teoría, las reservas temporales decretadas por el gobierno frenaron la expedición de nuevos títulos en ecosistemas sensibles, incluyendo humedales clave, pero la vigencia de esta decisión es de corto plazo y está sujeta a prórrogas. Aunque por la naturaleza de las obligaciones del tratado, la declaración como sitio Ramsar debería bastar para blindar La Estrella Fluvial, el riesgo de daños por minería sigue vigente mientras no haya una decisión definitiva del gobierno sobre dichas reservas temporales, y a pesar de la claridad de las normas ambientales. Colombia tiene una tradición donde esas normas, que en general son buenas, a veces no son observadas por autoridades distintas del propio ministerio del ramo. Esta tendencia se refuerza con decisiones provisionales sobre protección. Otra arista del problema es la minería ilegal. En ella hay que distinguir entre aquella de subsistencia, que podría considerarse informal, y la que realizan grupos armados u otro tipo de organizaciones al margen de la ley. Si bien la minería criminal es más difícil de controlar, es importante entender que ello obedece a que no es objeto de regulación sino de persecución penal. Por otro lado, la minería legal en sitios Ramsar no debería ser considerada una herramienta para desestimular la ilegal. En cualquier caso, ambos tipos de actividades deben ser prohibidas, aunque se deben ofrecer alternativas laborales a las comunidades. Finalmente, los humedales no son ni tienen por qué ser territorios deshabitados. Así lo reconoce la propia Convención, que introduce la noción de "uso racional" y alienta la participación en los esfuerzos de cada país para proteger sus humedales, así como la articulación intersectorial. La protección del patrimonio cultural asociado con estos ecosistemas también es objeto de interés por parte del tratado Ramsar, lo cual da cuenta de la importancia que tienen las comunidades para su aplicación. Lo que viene La Convención de Ramsar celebra una Conferencia de Estados Partes (COP) cada tres años. Es el órgano encargado de trazar las políticas y de evaluar la evolución de los esfuerzos por aplicar el tratado, y adopta decisiones para mejorar su funcionamiento. Durante la COP, los Estados partes presentan informes donde rinden cuentas y señalan los desafíos futuros. Como en todas las conferencias multilaterales, suelen conformarse bloques de países en función de sus posturas frente al tema, de su política exterior y de los acuerdos a los que se puedan llegar. La COP de 2015 será en Uruguay y sin duda el Gobierno colombiano tendrá un nuevo avance para mostrar. Sin embargo, además de la extensión de áreas protegidas, el indicador más importante será la conservación de las características ecológicas de los humedales que ya han sido declarados sitios Ramsar. Dicha conservación es el concepto utilizado para definir el uso racional. Sin ella no hay cumplimiento apropiado de las obligaciones del tratado. El informe de cada país debe incluir datos sobre la articulación entre Ramsar y las demás políticas nacionales (minería, por ejemplo), si el inventario nacional de humedales está completo y si la información sobre ellos es accesible. Asimismo, Colombia tendrá que dar cuenta sobre la inclusión de cuestiones relativas a humedales en los planes agrícolas, de diversidad biológica, forestales y de recursos hídricos. Igual ocurrirá con temas como los esfuerzos por restaurar humedales deteriorados (cruciales para la Costa Caribe), especies invasoras, diseño de incentivos y manejo intersectorial. Por otro lado, los retrasos en delimitar los humedales son un obstáculo serio para su protección y con toda probabilidad ello llamará la atención de la Conferencia. En todos estos aspectos, los retos siguen siendo enormes. Con todo, seguramente la experiencia del distrito de Bogotá y los esfuerzos del Instituto Humboldt serán presentados por el gobierno nacional para mostrar resultados. Como dice el lema de la secretaría de Ramsar, "Los humedales nos conectan a todos", la clave para salvar la Estrella Fluvial del Inírida está en su consolidación como área protegida, con todo lo que ello implica: regulación apropiada, planta de funcionarios, control político y participación ciudadana, entre otros aspectos. La Convención requiere que, además de la declaración, los sitios protegidos cuenten con comités intersectoriales de gestión y planes de manejo. En suma, se necesitan voluntad institucional y recursos suficientes. La protección de la Estrella apenas comienza. Las medidas temporales ayudan, pero no son políticas estables y pueden verse afectadas por los cambios electorales. De eso depende que muchas otras generaciones tengan la oportunidad de apreciar su abrumadora belleza desde los cerros de Mavecure.

Leer más

Desmantelando el mito de las grandes represas

En nuestro planeta, menos del 2.5% del agua es dulce. De ella, menos de un tercio se encuentra en estado líquido y de ese porcentaje, menos del 1.7% fluye por ríos. Según la Comisión Mundial de Represas (CMR), al año 2000 se habían construido más de 45,000 represas, interrumpiendo más del 60% de los ríos del mundo. Las represas son barreras artificiales edificadas para detener o regular el curso de un río, produciendo un embalse de agua. Antes se construían también para riego o control de inundaciones, pero hoy, en su mayoría, para generar electricidad. La energía hidroeléctrica generada por las represas es barata, pues una vez construida la obra el agua funciona como recurso inagotable que se renueva gratuita y constantemente. Además, es considerada “no contaminante” porque no requiere la quema de combustibles ni la adición de elementos externos al agua. Por ello se han construido tantas represas en muy poco tiempo. En los años 70, cuando se alcanzó un pico en la tendencia, se inauguraban en promedio de dos a tres grandes represas por día en alguna parte del mundo. Pero las centrales hidroeléctricas sí producen impactos ambientales y sociales que no por ser menos conocidos resultan menos nocivos. El peligro está en la falsa creencia de que son una opción verde. Nuestro desafío es informar al público lo que está en juego cuando se detiene el flujo de un río, tal vez para siempre. Impactos de las grandes represas Entre los impactos socio-ambientales más notorios de las grandes represas están el desplazamiento forzado, el empobrecimiento y la pérdida de formas de vida que afectan a las personas. Estas obras también dejan su huella en el ambiente causando deforestación y degradación de ecosistemas, graves daños a la biodiversidad que incluyen la extinción de especies e importantes emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras agravantes del cambio climático. Estos impactos resultan más alarmantes si consideramos que las represas tienen una vida útil limitada, de 50 a 150 años. La CMR fue creada por el Banco Mundial y la Unión Mundial para la Naturaleza en 1998, como respuesta a la creciente oposición mundial a las grandes represas. Su mandato fue revisar la eficacia de las grandes represas y desarrollar lineamientos para su planificación y desarrollo. La Comisión fue integrada por 12 representantes de un amplio espectro de intereses relacionados con represas, incluyendo gobiernos, ONG y operadores de represas, entre otros. El resultado fue el informe Represas y Desarrollo: El Reporte Final de la Comisión Mundial de Represas. Un Nuevo Marco para la Toma de Decisiones, publicado en 2000. En él se concluye que si bien las represas han hecho una contribución importante y significativa al desarrollo humano, otorgando considerables beneficios, el precio ha sido en demasiados casos inaceptable y a menudo innecesario, especialmente en términos sociales y ambientales. Además, la CMR demostró que en muchos casos las represas no logran los beneficios proyectados y que los mismos son en general exagerados. Para conocer más detalles sobre los costos socio-ambientales de las represas, consulta Grandes Represas en América, ¿Peor el Remedio que la Enfermedad?, informe publicado por AIDA en 2009. La represa Belo Monte, construida en el río Xingú en la Amazonía brasileña, es un ejemplo de cómo estas enormes obras de infraestructura pueden traer más problemas que beneficios. De concluirse, Belo Monte será la tercera hidroeléctrica más grande del mundo y ya está causando graves estragos en pueblos indígenas, comunidades ribereñas y en el ambiente. Las irregularidades en torno a la obra se han plasmado en más de 20 acciones judiciales en su contra. En AIDA trabajamos de cerca con las personas afectadas. Conoce más detalles de la obra y de nuestra labor. Lo impactante es que, al final del día, Belo Monte parece no ser tan buena idea. Además de los daños irreversibles y conflictos generados, estudios técnicos dan cuenta que la represa será ineficiente e insuficiente: producirá solo 40% de su capacidad instalada durante los 3 a 5 meses de la temporada seca, y para un óptimo funcionamiento requiere la construcción de represas adicionales río arriba, causando más daños a la selva y sus habitantes. Conclusión Si bien las grandes represas han tenido un importante papel en el desarrollo de los países, no son la panacea de energía limpia que se creía. El hecho de que sus impactos no sean abiertamente conocidos resulta un arma de doble filo, pues se han llegado a promover desmedidamente. También es importante cuestionar el paradigma que plantea el aumento constante del consumo como única vía hacia el crecimiento económico y la prosperidad. A la vez, es crucial promover la eficiencia energética como política pública fundamental en el desarrollo de los países. Las grandes represas solo deberían implementarse tras un análisis real de sus costos y beneficios, teniendo la plena seguridad de que no existen mejores alternativas. De llegarse a esa conclusión, su construcción debe hacerse con plena participación y consentimiento de las comunidades afectadas, y garantizado el cuidado del medio ambiente y el respeto a los derechos humanos. Si los ríos del mundo son como las venas del cuerpo, no es mero romanticismo considerar que el flujo continuo del agua tiene una razón de ser. "Represar el río es como obstruir las venas de una persona. Afecta todo el cuerpo, y después viene la enfermedad. Es lo mismo con el río. El agua, las montañas, la tierra, los animales es la vida de la gente indígena. La vida de la gente está en el agua. Somos como nutrias" (Indígena Embera-Katio, Colombia)

Leer más