Project

Foto: Anna Laurie Miller / AIDAConservando la Ciénaga Grande de Santa Marta

Con sus 45,000 hectáreas, la Ciénaga Grande de Santa Marta es la laguna costera más grande y productiva de Colombia. Allí el río Magdalena y el mar Caribe se funden. El sitio alberga una gran variedad de fauna —mamíferos, aves y peces— y flora. En su extremo sur posee un bello santuario compuesto por manglares, pantanos y bosques anfibios.

Construidas sobre las aguas tranquilas de la ciénaga y apoyadas en pilares o simples estacas de madera, están las casas de sus famosos pueblos palafíticos, habitados por pescadores desde 1800. Los más de 2,500 pobladores del lugar han visto morir los peces a causa de la degradación de la ciénaga y, al vivir en un sitio al que solo se accede por el agua, tienen pocas oportunidades laborales además de la pesca. Lo que muchos de nosotros damos por sentado, para ellos es un lujo: servir un vaso con agua o llegar a un médico en 20 o 30 minutos.

Pese a su relevancia ecológica, la Ciénaga Grande sufre actualmente un deterioro ambiental grave a causa de actividades humanas. A comienzos de diciembre de 2014, autoridades colombianas dieron cuenta, mediante fotos áreas, de las actividades ilegales que están destruyendo el lugar: incendios forestales provocados, deforestación de grandes extensiones de terreno para la agricultura y la ganadería, tala y quema de mangle, y 27 kilómetros de diques construidos ilegalmente.

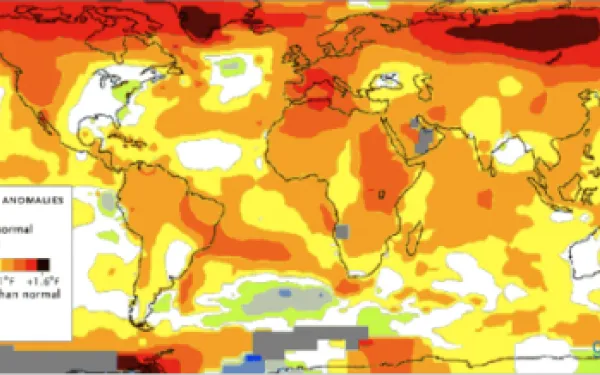

El impacto de la destrucción es global ya que los manglares de la ciénaga capturan grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera, apoyando la lucha mundial contra el cambio climático.

El complejo lagunar de la ciénaga fue declarado Reserva del Hombre y la Biosfera por la Unesco. Y el Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta es Parque Nacional y Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de ese tipo de ecosistemas.

AIDA y sus socios abogan para que el Gobierno colombiano cumpla sus obligaciones nacionales e internacionales de proteger la Ciénaga Grande. Después de todo, una gran variedad de flora y fauna, las comunidades locales y el clima mundial dependen de ello.

Partners:

Proyectos relacionados

Montreal y Kioto: Aprendiendo de las diferencias

Por Florencia Ortúzar, abogada de AIDA Recuerdo claramente mi primer "pánico ambiental". Fue a mediados de los 80 cuando de pronto fue noticia irrefutable que la capa de ozono, esa que nos protegía de los intensos rayos del sol, tenía un agujero a causa de ciertas sustancias que los humanos tirábamos a la atmósfera. Por el uso de clorofluorocarburos (CFC) para producir refrigerantes, disolventes y aerosoles, había que temerle al sol a riesgo de sufrir cáncer de piel y otros males. Por primera vez el mundo se vio aludido por un problema ambiental común. La Organización de las Naciones Unidas intervino y, en 1985, se realizó la Convención de Viena, la cual derivó en el Protocolo de Montreal, firmado en 1987 y que comenzó a regir en 1989. Más de veinte años después, el Protocolo de Montreal es considerado un ejemplo excepcional de cooperación internacional. Gracias a los compromisos que resultaron del mismo, la capa de ozono podría recuperarse del todo en 2050. Esta buena noticia fue difundida hace un mes durante el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, y certificada con una investigación avalada por la Organización Mundial de la Meteorología y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Grandes contradicciones Inevitablemente, el éxito del Protocolo de Montreal nos hace preguntarnos por el fracaso del Protocolo de Kioto, considerando que ambos tienen mucho en común. Fueron diseñados para enfrentar los dos desafíos ambientales más significativos por los que ha pasado la humanidad (el agotamiento de la capa de ozono y el calentamiento climático). Derivan de riesgos globales creados por diferentes naciones que deben abordarse mediante acuerdos internacionales. Y ambos elevan cuestiones sobre equidad internacional e intergeneracional: los países más afectados no son los que más han contribuido al problema; y mientras las futuras generaciones son las grandes afectadas, las actuales nos hemos beneficiado de las actividades que han generado el problema. Sin embargo, los resultados obtenidos por los dos acuerdos han sido dispares. El Protocolo de Montreal fue ratificado y cumplido por casi todas las naciones del mundo y está dando resultados. No ocurre así con el de Kioto, donde los mayores responsables no están siendo obligados a cumplir y donde el problema que se buscaba afrontar ha empeorado. Para Cass R. Sunstein, autora de un artículo que analiza las diferencias entre ambos tratados, el punto clave está en los costos y beneficios para los actores que tienen la capacidad de marcar la diferencia. Tomemos el caso de Estados Unidos, actor clave para ambos tratados. Para Montreal, su acción unilateral le convenía. Por ello se esforzó en reducir emisiones y aportó tecnología para que otros países le siguieran. Para Kioto, no solo no aportó, sino que está obstaculizándolo. Y es que no es de los países más afectados por el cambio climático, pero sí tendría que asumir costos altos por hacerse cargo del problema. Algo similar ocurre con China, uno de los mayores generadores de gases de efecto invernadero (GEI). Tampoco es de los más afectados por el cambio climático y no ha sido obligado a reducir emisiones al no ser considerado país desarrollado. Los países de África, por otro lado, tienen mucho que perder con el cambio climático y mucho que ganar con su correcto abordaje. Pero no pueden hacer mucho porque no son grandes emisores y porque no tienen la capacidad para mitigar emisiones de forma importante. Entonces resulta que los países que más aportan al problema y tienen más capacidad para solucionarlo, tienen poco que perder con éste y, por tanto, menos incentivos para asumir en los costos de actuar; y los que menos aportan al problema y son incapaces de marcar alguna diferencia, son los más afectados por el mismo y los que más ganarían con una pronta solución. No todo es miel sobre hojuelas en Montreal Un efecto colateral del éxito de Montreal tiene que ver con los llamados hidrofluorocarbonos (HFC), los cuales han entrado al mercado con firmeza en reemplazo paulatino de los CFC. Aunque los HFC no dañan la capa de ozono, sí calientan la atmósfera y con una intensidad mucho más potente que la del CO2. Los HFC son uno de los cuatro gases considerados Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC), agentes atmosféricos que contribuyen al cambio climático y que permanecen poco tiempo en la atmósfera una vez emitidos (a diferencia del CO2 que puede durar milenios). Revisa aquí un post anterior acerca de estos contaminantes. Según un informe del PNUMA, los HFC representan actualmente solo una pequeña fracción de los GEI, pero son fuente de preocupación porque se prevé que sus emisiones aumentarán significativamente si no se toman acciones para evitarlo. Afortunadamente, ya existen substitutos que no dañan la capa de ozono ni calientan la atmósfera. Se producen y usan efectivamente en varios países. En conclusión En 2015 se realizará la Conferencia de las Partes (COP) sobre Cambio Climático en París, donde se espera diseñar un nuevo acuerdo climático que aborde con éxito la reducción de los GEI. Si bien el desafío es más difícil de lo que fue solucionar el problema de la capa de ozono en los 80, ello solo debería incentivarnos a esforzarnos más. Es cierto que no podemos replicar la historia de Montreal porque la esencia del problema es dispar, pero sí podemos unirnos nuevamente como humanidad para diseñar algo que funcione, aprovechando todos los avances tecnológicos y la amplia creatividad de nuestra especie. Considerando las lecciones aprendidas en Montreal, una de las claves del éxito es lograr un protocolo para reducir GEI que replique una cuestión fundamental: sus adherentes deben tener razones para creer que ganarán más de lo que perderán con su cumplimiento.

Leer másOrganizaciones llaman la atención del Banco Mundial sobre riesgos de su inversión en proyecto minero en Colombia

Se reunieron con funcionarios del organismo internacional para explicar las ilegalidades y posibles daños al ambiente y a las personas que implica construir la mina Angostura de Eco Oro Minerals en Santurbán, Colombia, proyecto en el cual invirtió la Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial. Washington/Ottawa/Bogotá/Bucaramanga. El Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y sus organizaciones aliadas se reunieron en Washington D.C. con funcionarios del Banco Mundial y de la Corporación Financiera Internacional (CFI) para llamar su atención sobre las irregularidades y los riesgos socioambientales que existen en torno al proyecto minero Angostura en Colombia. La CFI invirtió en ese proyecto hace cuatro años y la empresa canadiense Eco Oro Minerals pretende ejecutarlo en el páramo de Santurbán, ecosistema en el que la minería está prohibida, según la legislación colombiana y normas internacionales. Las reuniones se realizaron del 11 al 13 de septiembre pasado con la participación de delegados del Comité, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales (SOMO), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y MiningWatch Canadá. En 2012, el Comité, apoyado por las organizaciones aliadas, presentó una queja ante la Oficina del Asesor en Cumplimiento (CAO, por sus siglas en inglés), mecanismo de rendición de cuentas de la CFI. Como resultado, la CAO realiza una auditoría para saber si la CFI efectuó o no una adecuada evaluación de los riesgos sociales y ambientales del proyecto antes de invertir en el mismo. "Esperamos que, como resultado del reporte de la CAO, la CFI retire su inversión del proyecto minero. Es evidente que Angostura no tiene posibilidades de cumplir con las políticas del Banco Mundial", señaló Erwing Rodríguez, integrante del Comité. Las organizaciones explicaron que la CFI invirtió en Angostura, mediante la compra de acciones en Eco Oro Minerals, sin tener la información necesaria sobre el proyecto y sus impactos socioambientales en la región. El páramo de Santurbán es fuente de agua dulce para millones de personas en Colombia, albergue de especies endémicas y amenazadas, y es esencial para la mitigación del cambio climático al capturar carbono de la atmósfera. Destacaron que todo ello está en peligro si se construye la mina y que tanto normas nacionales como internacionales prohíben la minería en páramos. Agregaron que el proyecto Angostura ha estimulado un posible distrito minero en la zona, la cual ha sido afectada por el conflicto armado y donde extensas áreas están concesionadas a diversas empresas. "Este es un caso muy sensible en la región y el país entero. La ciudadanía ha dejado perfectamente claro que no avala la minería a gran escala en el páramo de Santurbán con multitudinarias manifestaciones y con muchas más acciones en defensa del agua, el páramo y el territorio", afirmó Miguel Ramos, otro miembro del Comité. Por su lado, Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA, sostuvo: "El caso es importante porque sentará un precedente en la región respecto de la protección de los páramos, fundamentales para la provisión de agua y la lucha contra el cambio climático". "El Banco Mundial está asumiendo un riesgo financiero innecesario y no rentable. El precio de las acciones que la CFI compró en Eco Oro ha descendido sensiblemente. El proyecto no es bueno para los páramos, los colombianos ni para la CFI. No entendemos por qué insisten en la inversión", manifestó Kristen Genovese, de SOMO.

Leer másSin perder la esperanza…

Por María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, @MaJoVeramendi Pensaba qué escribir para este post y me di cuenta que tenía muchas cosas que contar. Decidí centrarme en una de ellas. Es una realidad dolorosa sobre la cual es necesario reflexionar para tomar fuerzas y seguir adelante con nuestro trabajo: El avance de las obras de construcción de la represa Belo Monte en la Amazonía brasileña. Estuvimos allá en agosto junto con nuestros colegas co-peticionarios de las medidas cautelares y del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El panorama fue devastador. Visitamos comunidades indígenas que pronto perderán su acceso al río, a su modo de vida y a sus sitios sagrados. Hablamos con pescadores y ribereños que han sido desplazados y que han perdido sus hogares. En la ciudad de Altamira, la tensión y la violencia se sintieron en todo momento. Mis colegas vieron morir a una pareja, asesinada a 100 metros del lugar en el que cenaban. Nos sentimos seguidos, escuchados. Sentimos miedo de lo que nos podría pasar. La ciudad está militarizada en cada esquina. La policía estadual patrulla las calles constantemente, lo mismo que la Fuerza Nacional de Seguridad en los canteros de obras. Mientras tanto, Dilma Rouseff, presidenta de Brasil y candidata a la reelección, presenta a Belo Monte como una de las obras de infraestructura más importantes de su gobierno. Sin haber puesto un pie en Altamira, la ciudad más afectada por las obras, y menos en las comunidades indígenas, Rouseff grabó un video de campaña en pleno cantero, halagando la magnitud de la construcción. El video impresiona por cómo en él se manipula la información para hacer ver a Belo Monte como algo grandioso, pasando por alto sus graves impactos. “Mucha gente en Brasil no sabe que estamos haciendo una obra de este tamaño”, dice Rouseff. Detalla con orgullo que la cantidad de concreto utilizada serviría para construir 48 Maracanás, y que la excavación de rocas es mayor a la del Canal de Panamá. Todo en torno a Belo Monte es lo más grande del mundo. Pero a la presidenta le impresiona más el beneficio que la obra traerá a las personas que el tamaño de la misma. La luz eléctrica para millones de personas en Brasil “es lo que más importa”, dice. Sus prioridades están claras, aunque mucho se haya escrito sobre la ineficiencia energética de la represa Belo Monte. Entre esas prioridades, lamentablemente, no está el respeto a los derechos humanos de los afectados. Así, vale la pena recordar que en abril de 2011 la CIDH solicitó a Brasil “suspender inmediatamente el proceso de licenciamiento del proyecto […] Belo Monte e impedir la realización de cualquier obra material de ejecución hasta que [se] reali[cen] procesos de consulta, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Brasil, en el sentido de que la consulta sea previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada, y con el objetivo de llegar a un acuerdo, en relación con cada una de las comunidades indígenas afectadas, beneficiarias de las […] medidas cautelares.” La reacción de Brasil no se hizo esperar. Retiró a su Embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), suspendió sus contribuciones financieras a dicha organización y retiró a su candidato a la Comisión Interamericana. Meses después, la CIDH cambió el objeto de las medidas cautelares y solicitó al Estado proteger la vida, salud e integridad personal de las comunidades indígenas, así como una pronta finalización de los procesos de regularización de tierras indígenas de la cuenca del río Xingú. Asimismo, la modificación determinó que el debate sobre si se realizaron o no procesos de consulta previa y se obtuvo el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades era una cuestión de fondo. En vista de lo anterior, se retiró la suspensión del proceso de licenciamiento y ejecución de las obras y aquellas cuestiones relacionadas con la consulta previa y el consentimiento tendrían que ser analizadas en el caso que la CIDH tiene bajo su conocimiento y que está a la espera de iniciar su trámite formal. Mientras aún se espera que avance el caso, las medidas cautelares siguen vigentes pero no se cumplen adecuadamente, la represa avanza a pasos acelerados y la decisión de la CIDH de analizar lo relacionado con la consulta previa y el consentimiento bajo el caso va perdiendo fuerza. Los daños se consolidan y no quisiéramos que cuando la CIDH determine que efectivamente no hubo consulta previa, la represa esté terminada y en operación. Nosotros visitamos la zona y documentamos la situación, nos solidarizamos con el dolor, la entereza, la paciencia y la espera de las personas afectadas, pero nuestros colegas defensores y defensoras de derechos humanos están ahí a diario, sufriendo por el hostigamiento y la represión. Las víctimas ven la creciente degradación de su río, la pérdida de sus recursos y el deterioro de sus hogares, temiendo perder completamente su modo de vida y su cultura. Un día antes de viajar a Brasil, supe que estaba embarazada. En varios momentos de mi estadía, sentí miedo y angustia. Me preocupaba la seguridad de mis compañeros, la mía y la de la personita que crece dentro de mí. Pero, al mismo tiempo, no dejé de pensar que nuestro trabajo vale la pena. Merece la pena trabajar por un mundo más sano y justo, en memoria de todos los que ya se fueron sin haber logrado justicia, y por todos lo que estamos y los que vienen en camino. Por encima de la política está la vida y la integridad de las personas. ¡Me resisto a perder la esperanza de que las decisiones llegarán y que se hará justicia!

Leer más