Project

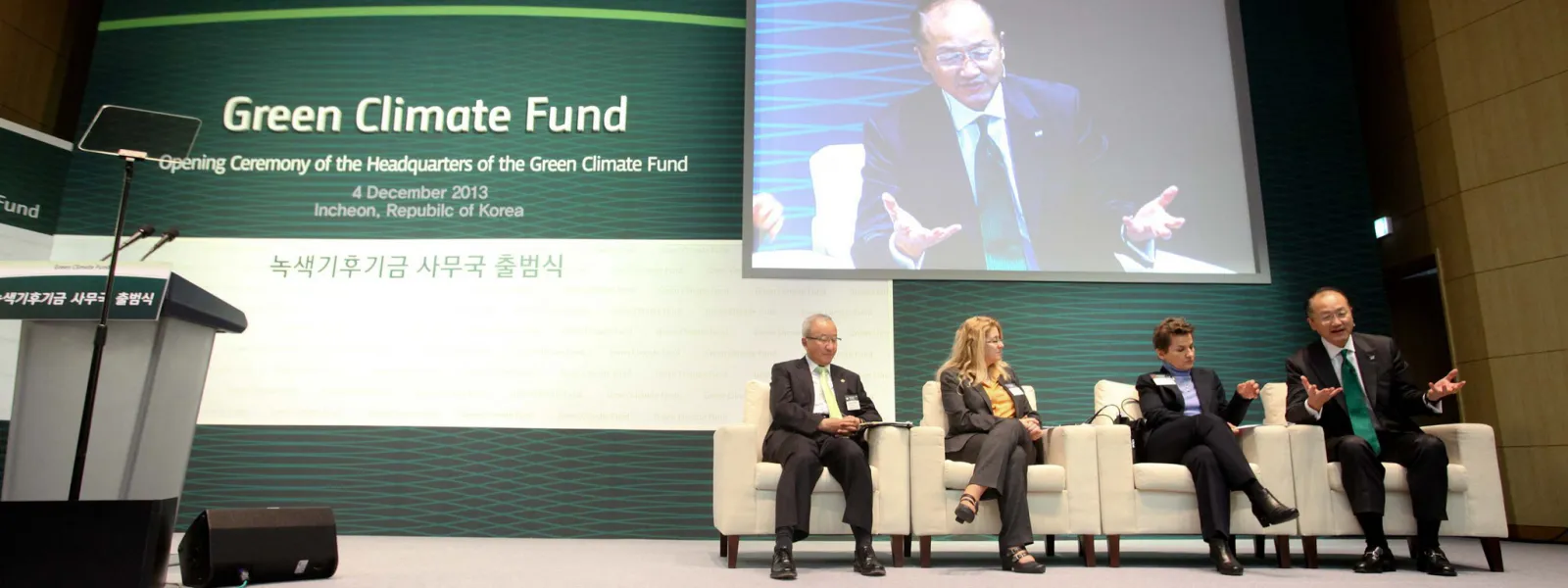

Foto: Banco MundialIncidiendo ante el Fondo Verde del Clima

El Fondo Verde del Clima es la principal entidad multilateral de financiamiento climático que existe en el mundo. Como tal, tiene un rol clave en la canalización de recursos económicos de países desarrollados a países en desarrollo para proyectos de mitigación y adaptación a la crisis climática.

Creado en 2010, en el marco de Naciones Unidas, el Fondo apoya una amplia gama de proyectos, desde energía renovable y transporte bajo en emisiones, hasta la reubicación de comunidades afectadas por la crecida de mareas o el apoyo a pequeños agricultores afectados por sequías. El apoyo que otorga es vital para que personas y comunidades de América Latina y de otras regiones vulnerables puedan mitigar emisiones de gases de efecto invernadero y enfrentar los impactos cada vez más devastadores del calentamiento del planeta.

El financiamiento climático otorgado por el Fondo Verde es fundamental para garantizar la transformación de los sistemas económicos y energéticos hacia sistemas resilientes y de bajas emisiones, algo que el planeta necesita con urgencia. Para que la transición que apoye sea justa, es crucial hacer seguimiento y monitoreo de sus operaciones, asegurando que cumpla efectivamente con el rol que le ha sido asignado, que es en beneficio de las personas y comunidades más afectadas.

Seminarios Virtuales

Visita la página con las grabaciones de todos los seminarios realizados sobre el tema.

Junta Directiva

Consulta la página con los resúmenes de las reuniones de la Junta Directiva del Fondo.

GCF Watch

Lee nuestra guía para coordinadores del Observatorio del Fondo.

Informes

Lee aquí nuestro reciente informe Liderando procesos de monitoreo participativo en los proyectos financiados por el Fondo Verde del Clima desde una perspectiva de justicia de género.

Partners:

Proyectos relacionados

Las ciudades, nuestro ecosistema

Por Haydée Rodríguez, asesora legal de AIDA Somos testigos de la ola más grande de urbanización de la historia. Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estima que para el año 2030, 5,000 millones de personas vivirán en zonas urbanas (descargue el informe 2007 del Estado de la Población Mundial). Esto podría significar una oportunidad para mejorar nuestra calidad de vida y luchar por la sostenibilidad ambiental, o podría crear más pobreza y acelerar la destrucción de los recursos naturales. Cuando hablamos de medio ambiente es fácil imaginar un paisaje verde o una playa soleada, el canto de los pájaros y algún animal silvestre corriendo libre. Pocas veces visualizamos un paisaje integrado por asfalto, tráfico, bocinas de automóviles y a nosotros mismos en el día a día. Olvidamos que el entorno urbano también constituye un ecosistema. La ecología urbana: el orden natural de las ciudades La ecología urbana es una disciplina científica relativamente nueva que busca comprender cómo los procesos ecológicos funcionan dentro de las áreas urbanas. A diferencia de otras ramas de la ecología, requiere la colaboración de las ciencias sociales y la economía para comprender a la especie que domina el entorno: el ser humano. En las ciudades, como sucede en otros ecosistemas, cada elemento contribuye a definir el sistema. Las características de los hábitats urbanos son determinadas por factores como el tráfico, la contaminación del aire, la densidad de población, los patrones de movilización, el mercado de bienes raíces, la infraestructura, el transporte y elementos naturales como la disponibilidad de agua, la topografía y la ubicación geográfica. Todo lo que rodea nuestra vida cotidiana —calles, aceras, parques, edificios, etc. — ha sido creado por el ser humano. En el documental Urbanized, (disponible en algunos países por Netflix) se analizan los retos del diseño de las ciudades, la interacción entre cada uno de los elementos y la forma en que este proceso influye en el ser humano. Vea un avance de Urbanized (en inglés). Fuente: YouTube Más allá del caos: construyendo ciudades sostenibles Cada vez surgen más iniciativas para promover ciudades sostenibles. En Estados Unidos —donde aproximadamente 250 millones de personas viven en espacios urbanizados—, los gobiernos locales han creado un proyecto llamado Herramientas de Sostenibilidad para Evaluar a las Comunidades (STAR, por sus siglas en inglés). A través del mismo, cada municipio puede evaluar la sostenibilidad de sus ciudades en áreas que van desde la infraestructura hasta la equidad y el empoderamiento. La ciudad se une al proyecto de forma voluntaria y utiliza una metodología de medición de sostenibilidad desarrollada por un grupo multidisciplinario. Para STAR, una ciudad sostenible debe: 1) Pensar y actuar como un sistema; 2) Buscar mayor resiliencia, entendida como la capacidad de las ciudades de adaptarse, recuperarse y evolucionar ante cambios en su entorno; 3) Promover la innovación y creatividad; 4) Medir el progreso a partir de la salud y bienestar de las personas, el ambiente y la economía; 5) Usar racional y sosteniblemente sus recursos; 6) Buscar la colaboración entre ciudades e inpiduos; 7) Promover la equidad y aceptar la persidad; 8) Inspirar liderazgo; y 9) Mejorar continuamente. Las urbes en crecimiento no se quedan atrás. En Costa Rica, por ejemplo, están en marcha proyectos como Enamórate de tu ciudad para mejorar la calidad de vida de los habitantes de San José, la capital. Se han implementado estrategias para mejorar la seguridad, promover medios de transporte limpio como las bicicletas y actividades que unen a las comunidades y nos hacen disfrutar del entorno urbano. Las luces de las ciudades brillan cada vez más en todo el mundo. Es hora de pensar cómo queremos que nuestras ciudades sean. Nuestro ecosistema urbano puede ser una oportunidad importante para la movilización social (proceso social organizado y basado en el diálogo para mejorar las condiciones de vida), la educación y el empoderamiento de la población. Podría además ayudarnos a reducir nuestros impactos en las áreas naturales y en la biopersidad. Debemos aprovechar positivamente este reto y atrevernos a ver a las ciudades con otros ojos.

Leer más

Organizaciones piden investigar asesinato de Jairo Mora en Costa Rica

En una carta dirigida al Fiscal General de Costa Rica, Jorge Chavarría, y al Ministro de Ambiente y Energía de ese país, René Castro, organizaciones locales e internacionales expresan su profunda preocupación por el asesinato del joven Jairo Mora, protector de las tortugas baula, ocurrido el pasado 30 de mayo de 2013 en playa Mohín, en la provincia de Limón. La gravedad del hecho, señalan, amerita investigaciones inmediatas y efectivas con el fin de evitar la impunidad y la repetición de sucesos similares. Consideran fundamental que: Se realice una investigación seria, imparcial, pronta y efectiva que permita juzgar y sancionar a la totalidad de los responsables del asesinato de Jairo Mora; Se tomen medidas para que las autoridades responsables del control y vigilancia del medio ambiente garanticen efectivamente los derechos de las personas defensoras del ambiente, ofreciendo acompañamiento adecuado, incluyendo la realización de patrullajes para la protección de los recursos naturales, y destinen recursos suficientes para lograr estos fines; El Estado reconozca públicamente la importancia de la labor de las personas que defienden el ambiente, como una labor de defensa de derechos humanos y tome las medidas necesarias para contrarrestar la violencia contra ellas, asumiendo una posición activa de respeto y garantía de sus derechos. En el último párrafo de la carta, las organizaciones resaltan que "la impunidad en casos de graves agresiones contra quienes defienden el ambiente y los recursos naturales además de constituir una violación a los derechos humanos, implica una fuerte amenaza a la sostenibilidad ambiental. Así, es necesario que Costa Rica, como un Estado comprometido con la defensa del ambiente, tome acciones efectivas para evitar que hechos como el de Jairo Mora queden en la impunidad y se repitan".

Leer más

Desastres naturales y desaparecidos

“¿Cómo se le habla al desaparecido?, con la emoción apretando por dentro” (Rubén Blades, cantautor panameño). El pasado 25 de junio se cumplieron 34 años de la desaparición forzada de mi tío Beto, hermano menor de mi mamá. Tenía 15 años cuando fue capturado por miembros de la Guardia Nacional de Nicaragua, al mando del dictador Anastasio Somoza Debayle. Luego de ese día, jamás se supo de él. A mis hermanas y a mí nos tocó conocerlo a través de las historias familiares. Como la mía, muchas familias a lo largo de la historia reciente han enfrentado el dolor y la incertidumbre de tener un familiar o un ser querido desaparecido. Amnistía Internacional y otros organismos estiman que 90,000 personas desaparecieron en América Latina durante las dictaduras existentes a partir de la década de los sesenta. Otra causa, cada vez más común, para las desapariciones son los desastres naturales como huracanes y tsunamis. En Centroamérica, el Huracán Mitch dejó más de 9,000 muertos e igual cifra de desaparecidos. Producto del tsunami ocurrido en diciembre de 2004 en el Océano Índico, se tenían registrados, a enero del 2005, 4,636 desaparecidos provenientes de 62 diferentes países. Estas cifras podrían aumentar tomando en cuenta que, como efecto del cambio climático y del calentamiento global, los desastres son cada vez más devastadores, tal como lo indicó el Observatorio de la NASA (2013). Familias separadas En el documento “Privacy and Missing Persons after Natural Disasters” se establece que “identificar a personas luego de un desastre natural es un gran reto dado que algunos de estos desastres pueden destruir diferentes medios de comunicación desde la infraestructura vial hasta centros de información de gobierno”, haciendo esta labor mucho más difícil. Tras un desastre natural, las personas pueden ser declaradas como desaparecidas por diversas razones. Pueden estar heridas gravemente y por ende no poder comunicarse con sus familias o, por efectos del desastre, haber sido separadas de los suyos como se observa en la película Lo imposible (2012), basada en la historia real de María Belón y su familia: sobrevivientes del tsunami de 2004 en Tailandia. Un dato interesante es que los procesos de evacuación, antes y durante un desastre natural, también pueden separar familias, generando así incertidumbre sobre la condición real de cada uno de sus miembros. El golpe de la ausencia ¿Cómo se mide la ausencia de quien desaparece? La pregunta es difícil de contestar. La exposición fotográfica ¿Cómo retratar la ausencia de los desaparecidos? nos da una idea al respecto. Sin embargo, surgen otras interrogantes: ¿cuánto pierde un país por cierta cantidad de personas desaparecidas? ¿de qué forma impacta el hecho en la vida económica, el tejido y la dinámica social de sus localidades? Gracias al avance de las ciencias económicas se ha podido determinar el valor de la salud de las persona a través de medidas económicas sobre el costo de las enfermedades y la salud (QUALYS y DALYS). Pero de qué manera se puede medir y determinar el valor de los desaparecidos, sobre todo cuando éstos formaban parte de la población económicamente activa (PEA) y eran el soporte económico de sus familias. La pregunta queda abierta. Posibles acciones de contención y prevención Decir que es posible evitar la desaparición o muerte de personas luego de un desastre natural es mentir, dado que en dicha situación intervienen diversos factores como la disponibilidad y voluntad de las personas para ser evacuadas antes y durante el hecho. No obstante, sí pueden emprenderse tareas preventivas para disminuir los impactos: Implementar sistemas eficientes y eficaces de atención y prevención de desastres naturales, sobre todo sistemas con un enfoque de derechos humanos y basados en procesos de capacitación a la población. Contar, desde los gobiernos, con medidas de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Apostar, desde el gobierno, a la planificación del territorio y de los asentamientos humanos para que ello no sea un factor que agrave los daños ante un desastre. Que los países y las organizaciones nacionales e internacionales tengan sistemas eficientes de información para localizar a los desaparecidos y reunirlos con sus familias. Estos sistemas deben ser congruentes con las leyes sobre protección de la información, privacidad y los derechos humanos de las personas afectadas. Es obligación de los gobiernos nacionales y locales hacer lo necesario para disminuir el impacto de los desastres naturales en la población y, en especial, en los grupos más vulnerables. Las autoridades deben tomar en cuenta no sólo los daños materiales, sino sobre todo la pérdida de vidas humanas.

Leer más