Project

Foto: UNFCCCSiguiendo las negociaciones climáticas en la ONU

Los fenómenos derivados de los cambios en el clima son cada vez más extremos e impactan con mayor dureza a comunidades de países en desarrollo. Vigente desde 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece acciones para limitar el incremento de la temperatura promedio global y enfrentar los efectos de la crisis climática.

Los países parte de la Convención y del Acuerdo de París se reúnen cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP) para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de los mismos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la crisis climática.

El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 de 2015. Busca fortalecer la respuesta mundial ante la emergencia climática, estableciendo un marco común de trabajo para todos los países en función de sus capacidades y mediante la presentación de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que permitan:

- Limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y continular los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C;

- Aumentar la capacidad de los países para adaptarse a los impactos del cambio climático; y

- Garantizar que el financiamiento responda al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Nuestras áreas de trabajo

CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS

La crisis climática, por su carácter transversal, tiene repercusiones en distintos ámbitos, geografías, contextos y personas. En ese sentido, el preámbulo del Acuerdo de París señala que es obligación de los Estados "respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional".

A través del litigio climático y la incidencia política, AIDA trabaja para lograr una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos y con enfoque de género.

AIDA en las COP

COP25: Chile-Madrid 2019

En la COP25, celebrada en Madrid, España, abogamos por la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en diversos temas de la agenda. Promovimos la incorporación de amplias salvaguardas socioambientales en la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono. Seguimos de cerca la adopción del Plan de Acción de Género, así como la Red de Santiago, creada “para catalizar la asistencia técnica […] en países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”. Impulsamos además la inclusión en los compromisos climáticos de los países de metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta.

COP26: Glasgow 2021

AIDA asistió a la COP26 en Glasgow, Escocia, llevando la voz de América Latina. Tras la cancelación de las negociaciones en 2020, la COP26 generó un momento importante para retomar las acciones de incidencia en cuanto al aumento de la ambición climática y el cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. AIDA abogó por la inclusión de los más altos estándares de derechos humanos en las decisiones relativas a los mercados de carbono, el financiamiento climático y la regulación de las pérdidas y daños. Durante nuestra participación, brindamos información de fácil acceso sobre estos temas a nuestros aliados y socios en la región. Además, expusimos los avances del litigio climático en América Latina junto con nuestros aliados de Climate Action Network (CAN) y Climate Action Network Latin America (CANLA), entre otras otras redes y grupos de trabajo.

Proyectos relacionados

Últimas Noticias

Termina la COP30 con algunos aciertos para seguir adelante

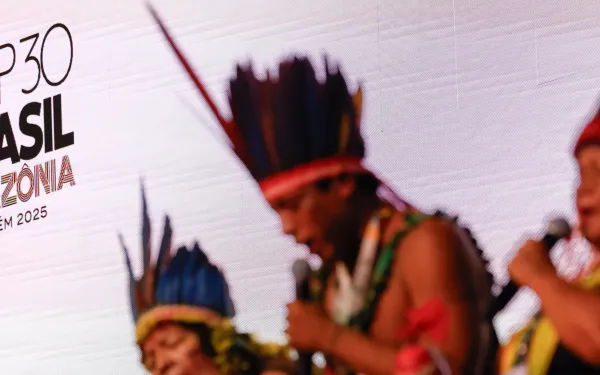

Con más de 25 horas de retraso, terminó la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30). La llamada "COP de la Amazonía", celebrada en la ciudad brasileña de Belém do Pará, deja desilusión por no haber cambiado el rumbo, pero también algunos avances para seguir empujando la acción climática. No fue un fracaso total: el multilateralismo sigue vigente, aunque aporreado.La COP30 estuvo marcada por la presencia de pueblos indígenas, sobre todo de la cuenca amazónica, que llenaron calles y eventos paralelos. Sin embargo, según reportes, solo una fracción de estas delegaciones accedió a las salas formales de negociación, mientras que un número desproporcionado de representantes de la industria de los combustibles fósiles sí participaron del evento oficial. Esta asimetría es reflejo de la salud democrática del régimen climático: en la COP de la Amazonía, la fuerza de pueblos indígenas y afrodescendientes se sintió en la calle, pero sus voces siguieron estando subrepresentadas de los espacios de toma de decisiones.A pocos días de iniciada la conferencia, se publicó el más reciente informe de síntesis de las contribuciones determinadas a nivel nacional actualizadas. Su mensaje fue quizás más agrio que dulce, pero dejó un punto rescatable: aunque la brecha para mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 °C sigue siendo enorme y compleja, el informe confirma que el Acuerdo de París sí ha contribuido a encauzar el desafío. Hoy estamos mejor que en un escenario sin acuerdo: se han frenado las proyecciones de crecimiento de emisiones, aunque no lo suficiente.A estas alturas, está claro que las COP no van a “salvar el mundo”, pero tampoco parece posible que salgamos de esta crisis sin la plataforma de cooperación que ofrecen. Desde ahí, vale la pena preguntarse qué nos deja la COP30. El acuerdo aprobado: Global de MutirãoLa palabra "Mutirão" hace referencia al espíritu de colaboración, cuerpo y alma que Brasil quiso traer al proceso de negociación internacional de esta COP.El acuerdo aprobado habla de mantener viva la meta de no superar los 1.5°C en la temperatura del planeta, reconociendo que el tiempo se agota. Para ello propone dos mecanismos voluntarios liderados por la presidencia, que por ahora parecen declaraciones de buena intención que herramientas con dientes: un "acelerador global de implementación" y la "misión de Belém al 1.5°C". En cuanto a financiamiento, el texto establece un programa de dos años de trabajo sobre el Artículo 9.1 del Acuerdo de París, referido a los recursos públicos que los países desarrollados deben proveer, entendiéndose en el contexto del Artículo 9 en su totalidad. Se incluyó una nota al pie para dejar claro que esto no prejuzga la implementación de la nueva meta global. El riesgo que advierten las organizaciones de la sociedad civil es que esta formulación siga diluyendo las obligaciones específicas de los países desarrollados bajo la narrativa de "todas las fuentes de financiamiento", sin reglas claras sobre quién debe poner realmente los recursos y en qué condiciones. El valor real de todo esto aún está por verse en la práctica. Lo ganado: un nuevo mecanismo para la transición justaUn avance importante de la COP30 fue la adopción del Mecanismo de Acción de Belém (BAM, por sus siglas en inglés), un nuevo arreglo institucional bajo el Programa de Trabajo sobre Transición Justa. Fue la principal bandera de la sociedad civil organizada.Se trata de un hub para centralizar y articular iniciativas de transición justa alrededor del mundo, brindando asistencia técnica y cooperación internacional para que la transición no repita los errores de la era de los fósiles.El texto incorpora buena parte de los principios que empujó la sociedad civil latinoamericana —incluyendo de derechos humanos, ambientales y laborales; el consentimiento previo, libre e informado; y la integración de grupos marginados— como pieza clave para lograr acción climática ambiciosa.Aun con brechas en salvaguardas y en la definición de su gobernanza, el BAM es un avance concreto de esta COP en materia de justicia climática. Es un punto de partida para discutir no solo que haya transición, sino cómo y con qué reglas se hace para evitar que se replique la lógica de los fósiles. Su diseño y puesta en marcha concreta se debatirán en las próximas COP: ahí será clave que la región llegue con propuestas sólidas y en bloque. Terminar con los fósiles y la deforestación: dos "casi" que nos ponen en otro peldañoUn acuerdo para dejar atrás los combustibles fósiles y la deforestación —atendiendo de frente y sin más rodeos las causas principales de la crisis climática— "casi" queda en la decisión final.Más de 80 países del norte y del sur pedían una hoja de ruta para salir del petróleo, el gas y el carbón. Y más de 90 apoyaron la idea de otra para detener y revertir la deforestación hacia 2030. Aunque las solicitudes lograron entrar en borradores de la decisión de cierre de la conferencia, desaparecieron del texto final tras la resistencia de los grandes productores fósiles.Aun así, no nos vamos con las manos vacías: Brasil, a cargo de la Presidencia de la COP30, anunció que impulsará dichas hojas de ruta, aunque fuera del régimen formal de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Para el caso de la salida de los fósiles, Colombia se comprometió a coorganizar, junto con los Países Bajos, la primera conferencia global sobre el tema en abril de 2026.Si bien no quedó establecido dentro de las negociaciones oficiales, vale la pena celebrar que por primera vez un grupo tan amplio de países unió fuerzas para conseguirlo. Estos dos "casi" importan: nos dejan en un nuevo piso político y jurídico para las siguientes rondas. Dos herramientas para avanzar con la adaptaciónLa COP30 dejó herramientas para que las negociaciones sobre adaptación sigan adelante.La decisión de Mutirão llama a triplicar la financiación colectiva de adaptación hacia 2035, ligada a los USD 300 mil millones anuales acordados en la nueva meta global. Es menos de lo que pedían los países más pobres (triplicar para 2030, con cifra explícita), sin claridad ni garantía del rol de los países desarrollados, pero es un ancla política que aprovechar.Al mismo tiempo, se adoptó un primer paquete de 59 indicadores para el Objetivo Global de Adaptación (GGA). Varios países africanos y personas expertas los calificaron de "poco claros, imposibles de medir y en muchos casos inutilizables" porque sacrifican precisión y anclaje en las realidades de las comunidades a cambio de destrabar el acuerdo. En respuesta, el texto incluyó la "Visión Belém–Addis", una ventana de dos años para corregir fallas y hacer que el marco sea operativo de aquí a 2027.En resumen, tenemos más promesas de dinero y un marco de indicadores más débil de lo necesario, pero también un proceso donde la región podrá seguir empujando por un GGA útil y un financiamiento de adaptación justo y suficiente. Pérdidas y daños: lento y ni tan seguroEl avance en este tema ha sido desesperantemente lento frente a la urgencia. En la COP30 se acordó por fin la tercera revisión del Mecanismo Internacional de Varsovia. El resultado es frustrante pues las discusiones han durado una década mientras las comunidades ya están pagando el costo del calentamiento.Por otro lado, el Fondo de Respuesta a Pérdidas y Daños, creado hace dos años, lanzó su primer llamado a solicitudes, con un paquete inicial de USD 250 millones en subvenciones para los próximos seis meses. El Fondo cuenta con 790 millones prometidos, pero solo 397 efectivamente depositados, una brecha enorme ante las necesidades estimadas en cientos de miles de millones anuales para países en desarrollo.La esperada presión política para que los países desarrollados aumentaran sus aportes quedó muy diluida en el texto final, aunque al menos se logró vincular al Fondo con la nueva meta global de financiamiento acordada en la COP29. Un nuevo Plan de Acción de GéneroLa COP30 terminó con la adopción de un nuevo Plan de Acción de Género bajo el Programa de Lima renovado. El Plan tiene cinco áreas prioritarias: fortalecimiento de capacidades y conocimiento; participación y liderazgo de las mujeres; coherencia entre procesos; implementación y medios de implementación con enfoque de género; monitoreo y reporte. Además, da una hoja de ruta para que la acción climática sea realmente sensible al género, con indicadores para medir progresos. Metano: un supercontaminante aún sin el protagonismo que exige la ciencia En la COP30, los contaminantes climáticos de vida corta, particularmente el metano, ocuparon un espacio relevante gracias a un pabellón exclusivo donde hubo conversaciones con diversos actores regionales y globales. Además, se presentó el Global Methane Status Report 2025, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Coalición por el Clima y el Aire Limpio. El informe señala avances "significativos" desde el lanzamiento del Global Methane Pledge en 2021. Sin embargo, advierte que el progreso actual aún está lejos de la meta de reducir un 30 % las emisiones de metano al 2030.En las negociaciones oficiales, aunque el borrador del Sharm el-Sheikh Mitigation Ambition and Implementation Work Programme incluía una referencia explícita a la necesidad de mitigar metano mediante una adecuada gestión de residuos, esa mención fue eliminada del texto final, quedando únicamente un llamado general a mejorar la gestión de residuos y restando protagonismo a la urgencia de reducir emisiones de un contaminante cuya mitigación es esencial para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Aun así, durante la COP30 se lanzó la iniciativa global “No Organic Waste (NOW) Plan to Accelerate Solutions”, que busca reducir en 30 % las emisiones de metano provenientes de residuos orgánicos para 2030.En general, esta COP dejó pasar una oportunidad clave para cumplir con su objetivo. Si realmente queremos mantenernos en la senda del Acuerdo de París, debemos tratar al metano como lo que es: una oportunidad decisiva que todavía no estamos aprovechando. ¿Cómo cerramos la COP30 y nos preparamos para la siguiente?La COP31 se llevará a cabo en Turquía, bajo la presidencia de Australia. Y, más allá de las carencias que dejó la COP30, hay al menos cuatro cosas que defender y en las que avanzar: La normalización del debate sobre la salida de los fósiles, con más de 80 países pidiendo abiertamente una ruta y Colombia–Países Bajos llevando esa conversación a una conferencia específica en 2026.Una agenda forestal que, aunque quedó fuera del texto, deja la promesa de una hoja de ruta de Brasil y el respaldo explícito de un grupo amplio de países.Un avance pequeño pero real en adaptación con la decisión de triplicar la financiación y un primer conjunto de indicadores que, aunque débiles, dan algo desde donde empujar mejoras.La creación de un nuevo mecanismo para la transición justa, que puede definir cómo se hace la transición, unificando y potenciando esfuerzos que favorezcan y protejan a personas trabajadoras, comunidades y pueblos indígenas.

Leer más

La recta final de la COP30: Sombras, contradicciones y algunas luces

Terminó la primera semana y arrancó la fase política en la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), celebrada en Belém do Pará, Brasil. Comenzaron los días en que deben tomarse decisiones. Desde 2021 la COP no se celebraba en un país donde protestar es posible. Y los pueblos lo han hecho valer. El sábado, la manifestación fue masiva: miles de personas exigieron justicia climática en las calles, al ritmo de tambores amazónicos. También hubo un "funeral para los combustibles fósiles", al estilo de Tim Burton, con monstruos y viudas tétricas despidiéndose de una era que bien vale la pena enterrar. Pero no todo ha sido carnaval. Representantes de pueblos indígenas bloquearon la entrada del evento en varias ocasiones e incluso irrumpieron en masa en la zona azul, de acceso restringido, denunciando la explotación de sus territorios. El descontento es total. Aunque las autoridades de la COP recibieron al grupo, pero poco después enviaron una carta al gobierno brasileño solicitando reforzar la seguridad y dispersar manifestaciones. Organizaciones de derechos humanos y ambientalistas advirtieron sobre el peligro de criminalizar la protesta y el mensaje que ello envía acerca del rol de los pueblos indígenas.Estas manifestaciones son la expresión de comunidades que terminaron siendo minoría en un evento que prometió ser inclusivo. Además, hubo muchas críticas por la cantidad desproporcionada de representantes de la industria de los combustibles fósiles presentes en las negociaciones. Todo lo anterior hace más complejo lograr justicia climática.Finalmente, las opiniones consultivas (OC) no podrían quedar fuera de este recuento. Aunque no son un elemento formal de la agenda, dejaron huella. Su mensaje central es potente: la cooperación internacional no es voluntaria, es una obligación jurídica. No es extraño entonces que el tema aparezca una y otra vez en eventos específicos, menciones constantes de la sociedad civil y de algunas delegaciones de países, así como en referencias cruzadas en debates sobre financiamiento, adaptación y transición. Más que citar las OC, se las ha hecho valer: se mantiene el impulso para que alcancen su mayor potencial en esta COP y en lo que sigue. Negociaciones: los cuatro temas en "consultas presidenciales"La Presidencia de la COP inició las negociaciones expeditamente mediante una novedosa táctica: para adoptar la agenda sin contratiempos, dejó fuera y envió a “consultas presidenciales” cuatro temas complejos: Artículo 9.1 sobre financiamiento público de países desarrollados: se discute si el este financiamiento incluirá solo fondos públicos o también privados, además de la rendición de cuentas de estos fondos y cómo serán reportados. Los países más ricos —que están obligados a proveer— oponen resistencia, mientras que los países vulnerables lo necesitan para sobrevivir la crisis.Medidas unilaterales de comercio vinculadas al clima: son aquellas que los países pueden imponer en relación con su política climática (impuestos al carbono, por ejemplo). Son consideradas injustas o proteccionistas, sobre todo por los países del sur global con menor capacidad de reducir emisiones. Las negociaciones buscan evitar que sean barreras comerciales arbitrarias. Las NDC y el nivel de ambición: según el último reporte de síntesis, hay una brecha entre los compromisos de los países y lo que se necesita para mantener el calentamiento global por debajo de los 1.5 °C. Para muchas personas negociadoras, es clave acordar medidas concretas para reducir la brecha, pero los países que más emiten se resisten.Síntesis de los reportes de transparencia climática: el Acuerdo de París incluye un Marco de Transparencia Reforzado que obliga a que los países reporten periódicamente sus emisiones, esfuerzos de acción climática y el apoyo que dan o reciben, entre otros temas. En la COP30 se discute específicamente cómo hacer los reportes de síntesis más rigurosos y útiles. Las consultas han sido tensas y avanzan lentamente. El domingo, la Presidencia difundió una "nota de resumen" con posibles salidas y hoy se publicó un borrador de decisión sobre la que aún no hay reacciones. Lo que sigue son más reuniones cerradas que podrían llevar a diferentes desenlaces. Con el borrador, parece cada vez más plausible que la COP termine con una "decisión de mutirao (cover decision)", que resuma todos los avances y aborde los temas complejos. Su alcance dependerá de los cuatro días que faltan. Transición energética justa y la promesa de un mecanismo adecuadoEl Mecanismo de Acción de Belém para la Transición Justa es un nuevo arreglo institucional bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) impulsado por ONG y países del sur global. Su objetivo es ordenar el tema de transición justa que hoy reúne esfuerzos fragmentados. El mecanismo coordinaría iniciativas, sistematizaría conocimiento y apoyaría con financiamiento de calidad y asistencia, siendo una especie de evolución del Programa de Trabajo de Transición Justa que se discute desde la COP27.La sociedad civil, liderada por Climate Action Network (CAN), ha puesto muchísimo esfuerzo en lograr una decisión que se comprometa con crear este mecanismo. El G77+China, el grupo más grande de negociación en la COP y que agrupa a la mayoría de los países en desarrollo, mostró su apoyo a una iniciativa de este tipo, lo que le valió recibir por primera vez el "Ray of Light", premio de CAN que reconoce a quienes realizan un trabajo en favor de la justicia climática. Otros países desarrollados presentaron una propuesta propia, menos ambiciosa, pero que confirma que estamos más cerca de un punto de encuentro. La sociedad civil está optimista con lograr un resultado concreto y sabrá celebrarlo. Una ruta para dejar fuera de los combustibles fósilesTodo empezó en 2023, en la COP28 de Dubai, cuando apareció por primera vez en un texto de la COP el llamado a esta transición.Ahora, al inaugurar la COP30, el presidente de Brasil, Lula da Silva, se refirió explícitamente a una ruta para la transición, mientras que Marina Silva, Ministra de Medio Ambiente, supo aprovechar el impulso. En paralelo, Colombia lanzó una declaración al respecto que, entre otras cosas, menciona las OC, y con la que busca apoyo. También algunos países industrializados retomaron compromisos en el marco de la Beyond Oil and Gas Alliance.Actualmente, son 63 países los que apoyan el compromiso denominado "Transition Away from Fossil fuels". El tema no se negocia formalmente porque hay iniciativas diferentes y esfuerzos paralelos. Podría emerger un plan de acción al respecto, un apartado en la decisión final, o quizás termine siendo "una hoja de ruta para elaborar una hoja de ruta". También podría quedarse en coaliciones voluntarias de Estados comprometidos con seguir empujando la idea. Finanzas climáticas: siempre presentes, siempre complejasEl debate financiero avanza en múltiples frentes, todos interconectados:Artículo 9.1: los países en desarrollo reiteran que las obligaciones de financiamiento público de los países desarrollados son vinculantes y no pueden reemplazarse con inversión privada. De los temas en consulta presidencial, este ha sido probablemente el más contencioso.Adaptación: crece el consenso en torno a la necesidad de triplicar la meta de financiamiento (hasta USD 120 mil millones anuales) y fortalecer la transparencia y el acceso directo.Hoja de ruta Baku–Belém: busca escalar la financiación climática global a USD 1,3 billones anuales hacia 2035, combinando recursos públicos, multilaterales y privados.Fondo para Pérdidas y Daños: está operativo, pero no capitalizado, con nuevos aportes menores (como los de España y Alemania) aun insuficientes.Tropical Forests Forever Facility: presentado por Brasil como un modelo innovador de inversión para países con bosques tropicales, pero cuestionado por la sociedad civil por su naturaleza de mercado, su dependencia de inversiones volátiles y la falta de garantías para comunidades locales. Ha recibido menos atención de la esperada. Adaptación: avances parciales y el fantasma del dineroLas discusiones se concentran en dos frentes: Indicadores del Objetivo Global de Adaptación: A 10 años de la adopción del Acuerdo de París, aún no se acordó una forma de medir el progreso del objetivo. El programa de trabajo que busca desarrollar los indicadores logró reducir cerca de 9.000 propuestas a unos 100 indicadores que supuestamente serían adoptados en la COP30. Pero persisten dilemas técnicos y políticos. Varios países africanos y árabes han pedido retrasar el cierre total hasta tener medios financieros y capacidades. La narrativa dominante es “no hay indicadores sin dinero”: nadie quiere repetir la historia de metas sin implementación.Financiamiento para la adaptación: no es parte del objetivo global, pero se vincula directamente pues sin financiamiento los indicadores no servirán de mucho. Tras acordarse nueva meta global de financiamiento climático en la COP29, ahora se discute la hoja de ruta y cómo vincular los indicadores del objetivo con los medios de implementación (finanzas, tecnología, creación de capacidades). La brecha es notoria y las diferencias sobre qué contar y cómo (el rol del financiamiento privado, el seguimiento de presupuestos nacionales vs. flujos internacionales, etc.) han dominado los debates.

Leer más

¿Qué esperamos de la COP30? 5 claves para las negociaciones climáticas en Brasil

La 30.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), mejor conocida como COP30, empieza hoy en la ciudad brasileña de Belém do Pará. Como siempre, las expectativas son altas: en estas negociaciones se juega buena parte de la respuesta global frente a la crisis climática.Pero esta COP no es como las anteriores. Con las reglas del Acuerdo de París por fin zanjadas, el llamado ahora es a su implementación: es momento de comprobar si el acuerdo funciona en la práctica. Y el timing es simbólico: la COP30 coincide con el décimo aniversario de la adopción del Acuerdo de París, mediante el cual los países se comprometieron a limitar el calentamiento del planeta muy por debajo de 2°C, idealmente hasta 1,5°C, en comparación con los niveles preindustriales.La sede también evoca. La conferencia tendrá lugar en plena Amazonía brasileña. Esperemos que este detalle no sea solo simbólico y que las negociaciones conecten realmente con el territorio, con los pueblos indígenas y comunidades tradicionales de la selva para poner la protección de la naturaleza, los derechos humanos y la justicia climática en el centro de cada decisión. Tiempos de contrasteLa COP30 transcurrirá en un escenario mundial muy desafiante. La crisis climática se agrava y el multilateralismo, necesario para hacerle frente, está golpeado. Hay guerras que devastan territorios, desvían recursos y atención, mientras algunos de los países más emisores siguen sin responder a su responsabilidad histórica. El más grande de todos le ha dado la espalda al resto del mundo.Sin embargo, hay razones para seguir empujando. Mientras los países continúen sentándose a negociar, hay una cancha donde se está jugando el futuro del planeta que no podemos abandonar.A esto se suman las recientes opiniones consultivas sobre la emergencia climática emitidas por los principales tribunales internacionales: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Corte Internacional de Justicia. Estas opiniones no inventan nuevas obligaciones, sino que reconocen e interpretan obligaciones de derecho internacional que siempre han existido y que se fundamentan en la dignidad humana y la integridad de la naturaleza.El mensaje no podría ser más claro: los Estados tienen el deber legal de proteger a las personas y a la naturaleza frente a la crisis climática, de regular al sector privado, de colaborar con otros países y de actuar conforme a la ciencia para lograrlo. Estas obligaciones trascienden al gobierno de turno y alcanzan a todos los Estados, sin importar si hacen parte de tal o cual acuerdo internacional. La COP30 es un escenario clave donde poner en práctica estos estándares.Con este panorama, desde AIDA y de cerca con nuestras alianzas, resumimos nuestras expectativas para la COP30 en cinco claves: Clave 1: Una nueva ronda de NDC que nos encause en los 1,5°CLas contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC por sus siglas en inglés) son los planes climáticos que cada país debe presentar bajo el Acuerdo de París.Este año todos los países deben actualizarlas, pero hasta septiembre solo 64 lo habían hecho, cubriendo apenas cerca del 30 % de las emisiones globales, según el informe de síntesis publicado por la CMNUCC, donde se advierte además que estamos muy lejos de la meta de mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5°C. Por eso la COP30 debe consolidar:NDC nuevas y actualizadas en todos los países.Más ambición para mitigación, con metas claras y verificables para reducir emisiones.Señales claras hacia la eliminación de los combustibles fósiles.Planes de transición justa participativos y creíbles, con metas a corto plazo y verificables.Sin estos elementos, no podemos hablar de implementación del Acuerdo de París. Clave 2: Adaptación con estándares y recursosLa crisis climática ya está aquí, golpeando más fuerte a quienes menos contribuyeron a causarla. En Belém se debe avanzar en la implementación de la Meta Global de Adaptación acordada en la COP28 de Dubái. Ello requiere:Definir indicadores claros de adaptación y un sistema de seguimiento robusto.Evaluar y acelerar los Planes Nacionales de Adaptación.Cerrar la brecha de financiamiento para adaptación, conectando compromisos políticos con recursos reales para el sur global. Clave 3: Financiamiento climático suficiente, justo, accesible y sin deudaEn la COP29 se acordó una nueva meta global de financiamiento climático y la Ruta Bakú-Belém que apunta a movilizar recursos necesarios para cumplir las NDC y los planes de adaptación. Esto incluyó triplicar la meta previa hasta 300 mil millones de dólares anuales hacia 2035 y trabajar para movilizar al menos 1,3 billones de dólares anuales hacia ese año.El Fondo de Pérdidas y Daños, creado en la COP27, ya existe en papel, pero su implementación y capitalización siguen pendientes.Entonces, ¿qué esperamos en temas de financiamiento?Compromisos claros de los países desarrollados para aportar recursos nuevos, adicionales y que no generen deuda.Transparencia y rendición de cuentas en la provisión de financiamiento.Un Fondo de Pérdidas y Daños operativo, con suficiente capital, reglas claras y acceso directo, simple y sin condicionalidades regresivas para comunidades y gobiernos locales.Sin financiamiento suficiente y justo, la implementación seguirá siendo una promesa vacía. Clave 4: Transición justa con mandatos realesDurante la COP27 se estableció el Programa de Trabajo sobre Transición Justa para responder a una pregunta básica: ¿cómo asegurar que la acción climática transforme las estructuras de desigualdad en vez de profundizarlas? Sin embargo, los esfuerzos han sido fragmentados e insuficientes.En este contexto surgió la propuesta del Mecanismo de Acción de Belém para la Transición Justa, un nuevo mecanismo global y multilateral pensado para ordenar y potenciar las iniciativas de transición justa que hoy están dispersas. La COP30 debe ver el nacimiento de un mecanismo que logre:Coordinar iniciativas y evitar duplicación de esfuerzos.Ser un hub de conocimiento y apoyo técnico accesible.Conectar proyectos con financiamiento no oneroso, priorizando al sur global.Para que esto se cumpla, es clave que el mecanismo venga con mandatos claros, recursos y control social. Clave 5: Participación social en el centroNinguna de estas expectativas se cumplirá sin participación.Para que la COP30 realmente marque una nueva era en la acción climática necesitamos el protagonismo real de pueblos indígenas, comunidades locales, juventudes y movimientos sociales, en el corazón de las negociaciones y acuerdos.La COP de la implementación solo tendrá sentido si implementa justicia climática.

Leer más