Nueva York, EE. UU. A una semana de que concluyan las negociaciones de un nuevo tratado para proteger dos tercios de los océanos, alta mar, la sociedad civil enciende las alarmas acerca del nivel de urgencia y ambición para un resultado sólido.

Varios Estados se han comprometido públicamente a conseguir un tratado ambicioso en esta última sesión programada, pero preocupa que esto no se refleje plenamente en la sala de negociación formal. La Alianza de Alta Mar (HSA por sus siglas en inglés) espera que el Reino Unido, la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos —que han sido defensores públicos de los océanos, incluyendo la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos— muestren más ambición. Estas delegaciones apoyan algunas posiciones progresistas dentro de las negociaciones del Tratado, pero demasiadas otras parecen mantener posiciones que no darán lugar a la transformación que necesitamos para un océano sano y productivo para las generaciones actuales y futuras.

Algunos Estados y grupos están presionando para obtener un resultado sólido. La CARICOM (Comunidad del Caribe), los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del Pacífico, Nueva Zelanda, Costa Rica y Mónaco están marcando el ritmo para lograr un resultado rápido y eficaz.

Esta ronda de negociaciones, conocida como IGC5, es la quinta y última reunión programada y convocada por la Asamblea General de la ONU. Su objetivo es concluir un tratado para la protección de la biodiversidad en zonas fuera de la jurisdicción nacional, que incluye alta mar, y que constituye la mitad del planeta, dos tercios del océano. Durante décadas, la comunidad internacional ha luchado por alcanzar este acuerdo, tiempo en el cual el cambio climático y la pérdida de biodiversidad se han intensificado.

La HSA reconoce que los elementos del "paquete" que se está negociando están intrínsecamente relacionados y que son fundamentales para que las negociaciones concluyan con éxito.

"La mayor oportunidad de nuestra generación para demostrar que nos tomamos en serio la protección del océano mundial es ahora. Un tratado de alta mar fuerte está al alcance de la mano, pero se necesita más ambición. Los gobiernos deben cumplir su compromiso de elaborar un tratado verdaderamente ambicioso esta semana y finalmente tomar medidas que permitan al océano recuperarse y prosperar; para la biodiversidad marina, el clima de la Tierra y el bienestar de las generaciones venideras. No hay más tiempo que perder" - Sofia Tsenikli, Asesora Estratégica Sénior de la HSA.

CITAS DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS

CANADÁ

Susanna Fuller, VP Operations and Projects, Oceans North: "Con el litoral más largo del mundo y como campeón autodeclarado del océano, Canadá desempeña un papel vital en la consecución de un tratado fuerte. Esperamos que las ambiciones de Canadá respondan a la urgente necesidad de protección de la biodiversidad y de gestión responsable del 50% del planeta. Con la aceleración de los impactos del cambio climático y el aumento de la pérdida de biodiversidad, la finalización y aplicación de este Tratado no puede producirse lo suficientemente rápido".

AMÉRICA LATINA

Gladys Martínez de Lemos, Directora Ejecutiva, AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente): "La mayoría de los países latinoamericanos han declarado públicamente su compromiso de aumentar las áreas marinas protegidas en un 30% para 2030. Esto no puede lograrse sin un tratado de alta mar ambicioso. Además, el 70% de las áreas que no serían protegidas necesita un proceso de evaluación de impacto ambiental con un alto nivel de capacidad e implementación. Durante todas las negociaciones, Costa Rica ha mostrado su compromiso con un tratado sólido y ambicioso. Agradecemos su liderazgo ejemplar a lo largo de estos años".

COREA DEL SUR

Jihyun Lee, Embajadora de la Juventud de la Alianza de Alta Mar y estudiante de la Universidad de Yonsei, Corea del Sur: "Las y los jóvenes y las generaciones futuras exigen un tratado de alta mar fuerte y significativo que proteja eficazmente el océano. Pedimos un apoyo unificado para que los gobiernos del mundo tomen por fin medidas audaces en favor de nuestro océano".

EE. UU.

Lisa Speer, NRDC: "Aplaudimos el planteamiento más progresista de Estados Unidos, que ha sido un firme defensor de la conclusión de las negociaciones de manera oportuna y del fortalecimiento de la evaluación ambiental. Sin embargo, necesitamos que Estados Unidos muestre más liderazgo para garantizar que el nuevo tratado dé lugar a la creación de una red de áreas totalmente protegidas, con base científica, en todas las zonas de alta mar, algo que para las y los científicos es esencial para invertir el declive del océano".

EE. UU. + REINO UNIDO

Laura Meller, Protect the Oceans campaign, Greenpeace: "Es muy preocupante que la Unión Europea y el Reino Unido sigan insistiendo en mantener un statu quo roto en lo que respecta a la creación de santuarios oceánicos en alta mar en esta ronda de negociaciones. El bloque y el Reino Unido deben aumentar su ambición en los últimos días de las negociaciones si realmente quieren ser campeones mundiales del océano, y garantizar que esta semana se finalice un tratado fuerte que tenga el poder de crear santuarios oceánicos debidamente protegidos en alta mar. Si no lo hacen, sus bellas palabras en el período previo a estas negociaciones serán poco más que retórica vacía. El océano está en crisis. Necesitamos una acción ambiciosa y urgente antes de que sea demasiado tarde".

PSID + CARICOM

Travis Aten, Oficial de Programas, HSA: "Seguimos aplaudiendo el liderazgo continuado de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del Pacífico (PSIDS) y de la Comunidad del Caribe (CARICOM) durante este proceso de negociación, especialmente a través de su apoyo a posiciones de conservación sólidas y ambiciosas. Como islas que están rodeadas por el océano, tienen claro que este tratado debe ir más allá del statu quo actual e implementar un cambio real sobre cómo gestionamos la biodiversidad de alta mar".

Fabienne McLellan, Managing Director, OceanCare: "Es alentador ver que hay un mayor espíritu de urgencia en la sala. Muchos negociadores se están arremangando, conscientes de que el mundo está observando para juzgar si la retórica acerca de los compromisos con el océano que se han hecho en la preparación de esta conferencia se están traduciendo en el texto del tratado. Aunque desgraciadamente algunos elementos del texto del tratado se están diluyendo, aún no es demasiado tarde para dar un giro. No basta con mantener el statu quo y el mínimo común denominador. Necesitamos un tratado ambicioso y aplicable. El estado de emergencia del océano no exige menos".

NOTAS

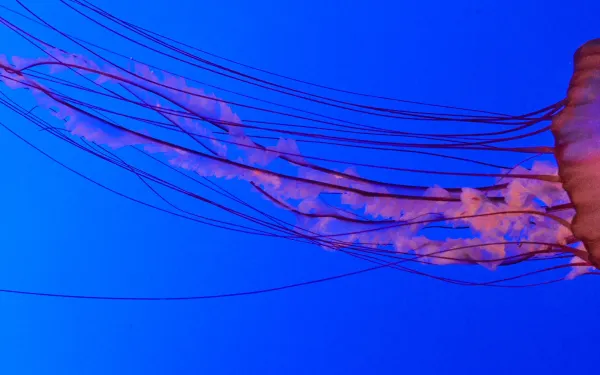

Alta mar, que cubre casi la mitad de la superficie del planeta, es un verdadero bien común mundial y solo está protegido por un mosaico de normas mal aplicadas que no son adecuadas para hacer frente a la creciente presión sobre la columna de agua y el lecho marino, como el cambio climático, la contaminación, la pesca y actividades emergentes como la minería de aguas profundas y la bioprospección.

Las negociaciones se iniciaron en 2018 y desde entonces se han beneficiado de una mayor conciencia científica y política acerca de la vida y los hábitats marinos de alta mar, así como de los peligros a los que se enfrentan debido a las actividades humanas. Por ejemplo, hasta hace relativamente poco tiempo, se consideraba que los "Altos Mares" estaban en gran medida desprovistos de vida o eran demasiado remotos como para enfrentarse a graves amenazas de sobreexplotación. Hoy en día, las y los científicos han demostrado que sustentan sistemas marinos que son vitales para el suministro mundial de alimentos, la ecología terrestre y la estabilidad del sistema climático.

VOCERAS

América Latina

Mariamalia Chavez (español e inglés), [email protected]

Gladys Martínez de Lemos (español e inglés), AIDA, [email protected]

Leer más