Project

Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa

El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.

Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.

Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.

Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.

Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.

A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.

Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.

Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.

Proyectos relacionados

¿Sabías que los arrecifes producen medicinas?

¿Pueden los arrecifes de coral contribuir a la medicina moderna? Me hice esa pregunta cuando conversaba con miembros de una organización médica en México que apoya a personas con alguna enfermedad del hígado o que buscan prevenirla. Supe de la organización (Amihigo) por mi tío que es parte de ella y que conoce mi trabajo como abogado ambiental en AIDA. Busqué luego al director porque me interesaba mucho conocer su opinión experta sobre la relación entre los corales y la medicina. La información que me dieron y que encontré luego, buscando por mi cuenta, fue abrumadora. Los corales son considerados botiquines naturales y grandes aliados en la búsqueda de tratamientos efectivos a un gran número de enfermedades. Las plantas y animales que estos entornos marinos albergan han desarrollado compuestos químicos para protegerse frente a depredadores, así como para combatir enfermedades y prevenir el crecimiento excesivo de otros organismos que compitan con ellos. Es por ello que, según el Servicio Nacional Oceánico de Estados Unidos, los corales son fuente importante de nuevos medicamentos para tratar el cáncer, la artritis, el Alzheimer, infecciones bacterianas, virus y enfermedades cardíacas, entre otras. Mirando en esa dirección, la industria farmacéutica ha encontrado en los corales insumos valiosos para el desarrollo de productos. Por ejemplo, ha concluido que ciertos corales estimulan la soldadura de huesos rotos, y que algunos componentes de una esponja proveniente de los arrecifes caribeños permiten la creación de Zidovudina, un medicamento para tratar el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Pese a estos descubrimientos, el uso médico de los arrecifes se considera subdesarrollado. Y, aún peor, si estos entornos no son preservados, su gran potencial para la medicina moderna no será aprovechado nunca. Lamentablemente, algunos estudios estiman que el 30% de los arrecifes ya está seriamente dañado y que el 60% podría desaparecer en el año 2030 debido a la contaminación del agua, métodos destructivos de pesca, la sobrepesca y otras actividades humanas no sostenibles. A ello se suma la amenaza del cambio climático, fenómeno que aumenta la temperatura de los océanos y con ello la muerte de corales. Varios países de América Latina tienen la bendición de contar con grandes extensiones de arrecifes de coral, que brindan beneficios ambientales y sociales a nivel nacional y regional, pero no hacen lo suficiente para proteger esa riqueza. Uno de ellos es México, cuyo litoral se extiende por más de 11 mil kilómetros y que tiene una superficie de 5.100 kilómetros cuadrados de islas, arrecifes y cayos. Sus arrecifes coralinos están distribuidos geográficamente en seis grandes regiones: el Golfo de California y el oeste del Pacífico mexicano, el Archipiélago de Revillagigedo, las Islas Marías, la Costa del Pacífico Sur, el Corredor Arrecifal del Golfo México y el banco de Campeche, y el Caribe mexicano. Sin embargo, la pérdida y degradación de arrecifes de coral es un problema creciente en el país. Por ejemplo, la descarga de sedimentos y la contaminación proveniente de actividades humanas ha resultado en el incremento de macroalgas, aquellas que le quitan luz y oxígeno a los corales, provocando su muerte. La principal actividad detrás del daño es el desarrollo urbano y costero no sostenible y mal planificado. Otro ejemplo es el Sistema Arrecifal Veracruzano, el más grande del Golfo de México, en riesgo grave por una ampliación portuaria. Es urgente que el gobierno actúe con precaución al autorizar el uso del suelo en planes de crecimiento urbano para no dañar a humedales costeros (lagunas, bahías, manglares, dunas costeras, pastos marinos y otros), y que adopte medidas prontas para el tratamiento de aguas residuales. La protección y restauración de arrecifes de coral y humedales costeros debe ser privilegiada por encima de intereses económicos y beneficios económicos de corto plazo. También se requieren buenas prácticas de regulación para la conservación de arrecifes. Por ejemplo, se deben adoptar medidas urgentes para proteger de la sobrepesca a los peces herbívoros, que se alimentan de macroalgas, y a los peces comerciales, ambas especies esenciales para la adaptación y sobrevivencia de los arrecifes coralinos y rocosos frente al incremento de temperaturas y acidificación de los océanos. De la salud de esos entornos depende la salud de las personas en México y en la región. Es importante que el sector de la salud (médicos, pacientes, científicos, hospitales, laboratorios e industria farmacéutica) se sumen al esfuerzo y exijan la conservación de los arrecifes de coral, un banco natural de medicamentos y un recurso clave para garantizar nuestros derechos a una vida digna y a un ambiente sano.

Leer más

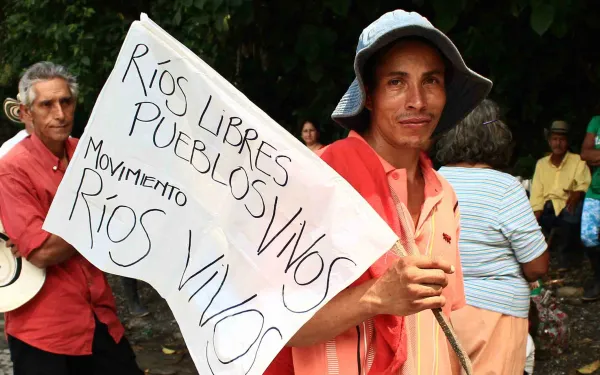

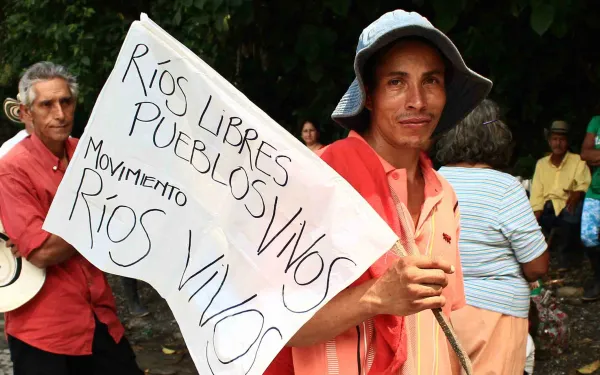

Organizaciones se unen al pedido de ayuda de comunidades afectadas por la represa Hidroituango en Colombia

El movimiento que agrupa a las personas afectadas ha denunciado el asesinato de dos de sus integrantes en solo unos días. Y, debido a la obstrucción de uno de los túneles de la represa, existe riesgo de un desborde y una avalancha. Pedimos a las autoridades investigar los daños a las comunidades, sancionarlos y atender a las familias afectadas. Dos integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, que agrupa a las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango en Colombia, han sido asesinados en los últimos días. El 2 y el 8 de mayo, denunció el Movimento, fueron asesinados los señores Hugo Albeiro George Pérez y Luis Alberto Torres Montoya, respectivamente. Los miembros del Movimiento han sufrido también múltiples amenazas, intimidaciones y violaciones a derechos humanos por su defensa del territorio y del río Cauca. De otro lado, las comunidades de varios municipios asentados aguas abajo del río Cauca, represado para implementar la represa, viven con miedo e incertidumbre ante una posible catástrofe. La amenaza es inminente y se debe a la obstrucción de uno de los túneles de la represa que, al interrumpir el flujo de agua, puede causar el desborde del agua del embalse, cuya fuerza puede provocar inundaciones y una avalancha de lodo, troncos y desechos. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y el International Accountability Project (IAP) expresamos nuestro apoyo a las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, agrupadas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia. Demandamos a las autoridades ambientales en Colombia investigar y sancionar a los responsables de los asesinatos, así como los daños que la construcción de la represa ya está ocasionando. Solicitamos además al gobierno nacional atender adecuadamente y a la brevedad a las familias afectadas. Hidroituango, que se prevé será la represa más grande de Colombia, afectará a 12 municipios, impactando en miles de familias que dependen del río. El proyecto ha recibido préstamos del BID Invest, el brazo del Banco Interamericano de Desarrollo para el sector privado. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla, AIDA, +521 5570522107, [email protected]

Leer más

Organizaciones se unen al pedido de ayuda de comunidades afectadas por la represa Hidroituango en Colombia

El movimiento que agrupa a las personas afectadas ha denunciado el asesinato de dos de sus integrantes en solo unos días. Y, debido a la obstrucción de uno de los túneles de la represa, existe riesgo de un desborde y una avalancha. Pedimos a las autoridades investigar los daños a las comunidades, sancionarlos y atender a las familias afectadas. Dos integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, que agrupa a las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango en Colombia, han sido asesinados en los últimos días. El 2 y el 8 de mayo, denunció el Movimento, fueron asesinados los señores Hugo Albeiro George Pérez y Luis Alberto Torres Montoya, respectivamente. Los miembros del Movimiento han sufrido también múltiples amenazas, intimidaciones y violaciones a derechos humanos por su defensa del territorio y del río Cauca. De otro lado, las comunidades de varios municipios asentados aguas abajo del río Cauca, represado para implementar la represa, viven con miedo e incertidumbre ante una posible catástrofe. La amenaza es inminente y se debe a la obstrucción de uno de los túneles de la represa que, al interrumpir el flujo de agua, puede causar el desborde del agua del embalse, cuya fuerza puede provocar inundaciones y una avalancha de lodo, troncos y desechos. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y el International Accountability Project (IAP) expresamos nuestro apoyo a las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, agrupadas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia. Demandamos a las autoridades ambientales en Colombia investigar y sancionar a los responsables de los asesinatos, así como los daños que la construcción de la represa ya está ocasionando. Solicitamos además al gobierno nacional atender adecuadamente y a la brevedad a las familias afectadas. Hidroituango, que se prevé será la represa más grande de Colombia, afectará a 12 municipios, impactando en miles de familias que dependen del río. El proyecto ha recibido préstamos del BID Invest, el brazo del Banco Interamericano de Desarrollo para el sector privado. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla, AIDA, +521 5570522107, [email protected]

Leer más