Project

Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa

El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.

Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.

Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.

Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.

Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.

A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.

Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.

Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.

Proyectos relacionados

Organizaciones solicitan que la CIDH inste al Estado colombiano a declarar la moratoria de proyectos minero-energéticos y a constituir una Mesa de Trabajo con afectados y autoridades

Pidieron también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inste al Estado a atender adecuadamente a las víctimas de desplazamiento forzado a causa de la implementación de proyectos de "desarrollo" e intervenga para que se abra un proceso de diálogo entre víctimas y autoridades para adoptar soluciones efectivas al problema. Washington D.C, EE.UU. En una audiencia celebrada el lunes pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su 153º Periodo de Sesiones, organizaciones y movimientos sociales solicitaron a este órgano internacional, instar al Estado Colombiano a reconocer el desplazamiento forzado a causa de la implementación de proyectos de "desarrollo" como una violación de derechos humanos que debe ser prevenida y atendida. Además pidieron verificar esta grave situación en los territorios impactados mediante una visita. Las organizaciones expresaron su profunda preocupación por la situación de riesgo en la que se encuentran personas y comunidades que defienden su territorio y entorno natural. Ello ha derivado en el asesinato de 13 personas, la desaparición de una y amenazas a 25 personas que defienden los ríos en el país, incluyendo el reciente asesinato del líder comunero del pueblo Nasa, opositores a la mina la Colosa y una grave amenaza a un gobernador indígena de Cordoba. Expusieron casos concretos en los que megaproyectos han destruido territorios, ecosistemas, culturas ancestrales, causando daños irreparables como contaminación y generando desplazamiento forzado de poblaciones. Los solicitantes presentaron ante la CIDH tres causas principales que favorecen el desplazamiento forzado por proyectos: 1. La estrecha relación entre el conflicto armado y la implementación de megaproyectos; 2. La flexibilización y violación de normas en la autorización e implementación de proyectos, y 3. Los impactos directos por la puesta en marcha de estos. Señalaron que la violencia sociopolítica ha facilitado la implementación de proyectos mineros e hidroeléctricos, provocando el éxodo de personas de sus territorios y la apropiación de los mismos por parte de empresas. “El paramilitar Salvatore Mancuso reconoció que tres mil personas de la zona de Córdoba fueron desplazadas porque necesitaban esas tierras libres para la construcción de represas y que había que abrirle paso a los megaproyectos”, denunciaron. Indicaron además que la ejecución de los megaproyectos en Colombia imposibilita los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas del conflicto armado y del desarrollo. Adicionalmente, señalaron que el Estado está haciendo uso arbitrario de figuras jurídicas legales como la declaratoria de utilidad pública para dar vía libre a estos proyectos, sin considerar los impactos en derechos humanos y en el ambiente, asuntos también de interés público, lo que en la práctica se ha convertido en un mecanismo de expropiación o despojo legal, y en consecuencia, causal de desplazamiento forzado. Los megaproyectos están afectando gravemente los territorios y las culturas ancestrales, causando daños irreparables como la contaminación ambiental que están provocando desplazamientos de poblaciones. Están causas, que han generado por lo menos 200.000 desplazados víctimas de la implementación de proyectos hidroeléctricos, fundamentan la petición realizada por las organizaciones de que sea declarada la moratoria de los megaproyectos de minería y de hidroeléctricas como única garantía de protección y prevención de mayores vulneraciones de los derechos, hasta tanto no se evalúe estructuralmente la política y se garanticen los derechos fundamentales de los afectados. Finalmente, las organizaciones pidieron la intervención de la CIDH para que en Colombia se instale de inmediato una Mesa Integrada, donde participen los afectados, con el propósito de debatir la política minero energética y construir un modelo que no propicie el desarraigo y responda a las necesidades de las comunidades, y tenga en cuenta las advertencias realizadas por la Corte Constitucional y la Contraloría General de la Republica sobre la necesidad de definir otras formas sustitutivas de generación de energía como las estipuladas por la Comisión Mundial para Represas.

Leer más

Montreal y Kioto: Aprendiendo de las diferencias

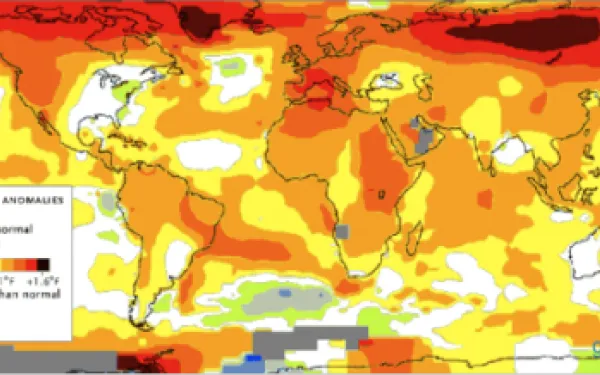

Por Florencia Ortúzar, abogada de AIDA Recuerdo claramente mi primer "pánico ambiental". Fue a mediados de los 80 cuando de pronto fue noticia irrefutable que la capa de ozono, esa que nos protegía de los intensos rayos del sol, tenía un agujero a causa de ciertas sustancias que los humanos tirábamos a la atmósfera. Por el uso de clorofluorocarburos (CFC) para producir refrigerantes, disolventes y aerosoles, había que temerle al sol a riesgo de sufrir cáncer de piel y otros males. Por primera vez el mundo se vio aludido por un problema ambiental común. La Organización de las Naciones Unidas intervino y, en 1985, se realizó la Convención de Viena, la cual derivó en el Protocolo de Montreal, firmado en 1987 y que comenzó a regir en 1989. Más de veinte años después, el Protocolo de Montreal es considerado un ejemplo excepcional de cooperación internacional. Gracias a los compromisos que resultaron del mismo, la capa de ozono podría recuperarse del todo en 2050. Esta buena noticia fue difundida hace un mes durante el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, y certificada con una investigación avalada por la Organización Mundial de la Meteorología y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Grandes contradicciones Inevitablemente, el éxito del Protocolo de Montreal nos hace preguntarnos por el fracaso del Protocolo de Kioto, considerando que ambos tienen mucho en común. Fueron diseñados para enfrentar los dos desafíos ambientales más significativos por los que ha pasado la humanidad (el agotamiento de la capa de ozono y el calentamiento climático). Derivan de riesgos globales creados por diferentes naciones que deben abordarse mediante acuerdos internacionales. Y ambos elevan cuestiones sobre equidad internacional e intergeneracional: los países más afectados no son los que más han contribuido al problema; y mientras las futuras generaciones son las grandes afectadas, las actuales nos hemos beneficiado de las actividades que han generado el problema. Sin embargo, los resultados obtenidos por los dos acuerdos han sido dispares. El Protocolo de Montreal fue ratificado y cumplido por casi todas las naciones del mundo y está dando resultados. No ocurre así con el de Kioto, donde los mayores responsables no están siendo obligados a cumplir y donde el problema que se buscaba afrontar ha empeorado. Para Cass R. Sunstein, autora de un artículo que analiza las diferencias entre ambos tratados, el punto clave está en los costos y beneficios para los actores que tienen la capacidad de marcar la diferencia. Tomemos el caso de Estados Unidos, actor clave para ambos tratados. Para Montreal, su acción unilateral le convenía. Por ello se esforzó en reducir emisiones y aportó tecnología para que otros países le siguieran. Para Kioto, no solo no aportó, sino que está obstaculizándolo. Y es que no es de los países más afectados por el cambio climático, pero sí tendría que asumir costos altos por hacerse cargo del problema. Algo similar ocurre con China, uno de los mayores generadores de gases de efecto invernadero (GEI). Tampoco es de los más afectados por el cambio climático y no ha sido obligado a reducir emisiones al no ser considerado país desarrollado. Los países de África, por otro lado, tienen mucho que perder con el cambio climático y mucho que ganar con su correcto abordaje. Pero no pueden hacer mucho porque no son grandes emisores y porque no tienen la capacidad para mitigar emisiones de forma importante. Entonces resulta que los países que más aportan al problema y tienen más capacidad para solucionarlo, tienen poco que perder con éste y, por tanto, menos incentivos para asumir en los costos de actuar; y los que menos aportan al problema y son incapaces de marcar alguna diferencia, son los más afectados por el mismo y los que más ganarían con una pronta solución. No todo es miel sobre hojuelas en Montreal Un efecto colateral del éxito de Montreal tiene que ver con los llamados hidrofluorocarbonos (HFC), los cuales han entrado al mercado con firmeza en reemplazo paulatino de los CFC. Aunque los HFC no dañan la capa de ozono, sí calientan la atmósfera y con una intensidad mucho más potente que la del CO2. Los HFC son uno de los cuatro gases considerados Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC), agentes atmosféricos que contribuyen al cambio climático y que permanecen poco tiempo en la atmósfera una vez emitidos (a diferencia del CO2 que puede durar milenios). Revisa aquí un post anterior acerca de estos contaminantes. Según un informe del PNUMA, los HFC representan actualmente solo una pequeña fracción de los GEI, pero son fuente de preocupación porque se prevé que sus emisiones aumentarán significativamente si no se toman acciones para evitarlo. Afortunadamente, ya existen substitutos que no dañan la capa de ozono ni calientan la atmósfera. Se producen y usan efectivamente en varios países. En conclusión En 2015 se realizará la Conferencia de las Partes (COP) sobre Cambio Climático en París, donde se espera diseñar un nuevo acuerdo climático que aborde con éxito la reducción de los GEI. Si bien el desafío es más difícil de lo que fue solucionar el problema de la capa de ozono en los 80, ello solo debería incentivarnos a esforzarnos más. Es cierto que no podemos replicar la historia de Montreal porque la esencia del problema es dispar, pero sí podemos unirnos nuevamente como humanidad para diseñar algo que funcione, aprovechando todos los avances tecnológicos y la amplia creatividad de nuestra especie. Considerando las lecciones aprendidas en Montreal, una de las claves del éxito es lograr un protocolo para reducir GEI que replique una cuestión fundamental: sus adherentes deben tener razones para creer que ganarán más de lo que perderán con su cumplimiento.

Leer másOrganizaciones llaman la atención del Banco Mundial sobre riesgos de su inversión en proyecto minero en Colombia

Se reunieron con funcionarios del organismo internacional para explicar las ilegalidades y posibles daños al ambiente y a las personas que implica construir la mina Angostura de Eco Oro Minerals en Santurbán, Colombia, proyecto en el cual invirtió la Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial. Washington/Ottawa/Bogotá/Bucaramanga. El Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y sus organizaciones aliadas se reunieron en Washington D.C. con funcionarios del Banco Mundial y de la Corporación Financiera Internacional (CFI) para llamar su atención sobre las irregularidades y los riesgos socioambientales que existen en torno al proyecto minero Angostura en Colombia. La CFI invirtió en ese proyecto hace cuatro años y la empresa canadiense Eco Oro Minerals pretende ejecutarlo en el páramo de Santurbán, ecosistema en el que la minería está prohibida, según la legislación colombiana y normas internacionales. Las reuniones se realizaron del 11 al 13 de septiembre pasado con la participación de delegados del Comité, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales (SOMO), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y MiningWatch Canadá. En 2012, el Comité, apoyado por las organizaciones aliadas, presentó una queja ante la Oficina del Asesor en Cumplimiento (CAO, por sus siglas en inglés), mecanismo de rendición de cuentas de la CFI. Como resultado, la CAO realiza una auditoría para saber si la CFI efectuó o no una adecuada evaluación de los riesgos sociales y ambientales del proyecto antes de invertir en el mismo. "Esperamos que, como resultado del reporte de la CAO, la CFI retire su inversión del proyecto minero. Es evidente que Angostura no tiene posibilidades de cumplir con las políticas del Banco Mundial", señaló Erwing Rodríguez, integrante del Comité. Las organizaciones explicaron que la CFI invirtió en Angostura, mediante la compra de acciones en Eco Oro Minerals, sin tener la información necesaria sobre el proyecto y sus impactos socioambientales en la región. El páramo de Santurbán es fuente de agua dulce para millones de personas en Colombia, albergue de especies endémicas y amenazadas, y es esencial para la mitigación del cambio climático al capturar carbono de la atmósfera. Destacaron que todo ello está en peligro si se construye la mina y que tanto normas nacionales como internacionales prohíben la minería en páramos. Agregaron que el proyecto Angostura ha estimulado un posible distrito minero en la zona, la cual ha sido afectada por el conflicto armado y donde extensas áreas están concesionadas a diversas empresas. "Este es un caso muy sensible en la región y el país entero. La ciudadanía ha dejado perfectamente claro que no avala la minería a gran escala en el páramo de Santurbán con multitudinarias manifestaciones y con muchas más acciones en defensa del agua, el páramo y el territorio", afirmó Miguel Ramos, otro miembro del Comité. Por su lado, Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA, sostuvo: "El caso es importante porque sentará un precedente en la región respecto de la protección de los páramos, fundamentales para la provisión de agua y la lucha contra el cambio climático". "El Banco Mundial está asumiendo un riesgo financiero innecesario y no rentable. El precio de las acciones que la CFI compró en Eco Oro ha descendido sensiblemente. El proyecto no es bueno para los páramos, los colombianos ni para la CFI. No entendemos por qué insisten en la inversión", manifestó Kristen Genovese, de SOMO.

Leer más