Blog

Los asesinatos aumentan: ¿Cómo podemos defender a las y los defensores?

De los 87 defensores de derechos humanos asesinados en América Latina en 2016, 60 estaban defendiendo derechos ligados a la degradación ambiental. De ello da cuenta un informe reciente de Global Witness. En 2016, al menos 200 defensores ambientales fueron asesinados en todo el mundo, volviéndolo el año más peligroso para los ambientalistas hasta ahora. De esas muertes, el 60 por ciento ocurrió en América Latina. Lo más grave es que estas estadísticas probablemente no representan del todo el problema porque muchos asesinatos de defensores y activistas alrededor del mundo, no son reportados. Los defensores ambientales son también frecuentemente objeto de acoso, intimidación, amenazas de muerte, arrestos, agresión sexual, secuestro y demandas judiciales que buscan silenciarlos. El asesinato de activistas por pronunciarse contra proyectos de desarrollo ambientalmente dañinos o por defender derechos a la tierra, se incrementaron respecto de los 185 registrados un año antes y se expandieron a más países, señala el informe. En 2016, Global Witness documentó asesinatos en 24 países, cuando el año anterior lo hizo en 16 naciones. “La batalla por proteger el planeta se está intensificando rápidamente y el costo puede ser contado en vidas humanas”, dijo Ben Leather, director de campañas de Global Witness. “Más personas, y en más países, no tienen más opción que adoptar una postura contra el robo de sus tierras o la destrucción de su ambiente. Son, con demasiada frecuencia, silenciados brutalmente por élites políticas y empresariales, mientras que los inversionistas que los financian no hacen nada”. Las raíces del problema ¿Por qué tantos activistas viven bajo amenaza, solo por pronunciarse y generar conciencia acerca de proyectos ambientalmente destructivos? Los gobiernos argumentan que la minería, la explotación de gas y petróleo, la tala y las represas impulsarán la economía de sus países. Pero las corporaciones suelen contratar servicios externos, creando pocas o ninguna fuente laboral en el ámbito local. Y, en muchos casos, los proyectos de desarrollo contaminan el ambiente, desplazan a comunidades enteras y vulneran derechos humanos. Algunos proyectos, como las grandes represas hidroeléctricas, también dañan la biodiversidad y contribuyen al cambio climático. Además, los gobiernos dependen a menudo de corporaciones transnacionales o de inversión extranjera para financiar estos proyectos. Como resultado, las ganancias de la minería, del petróleo y el gas, o de las grandes represas benefician con frecuencia a empresas internacionales o al empresario más rico de algún país, pero no necesariamente benefician a las comunidades locales. Esta situación genera tasas extremas de desigualdad económica. Honduras, por ejemplo, es uno de los países con mayor desigualdad de América Latina y ha tenido el mayor índice per cápita de asesinatos de defensores ambientales en la última década. El 20 por ciento de las personas más ricas de Honduras se lleva el 60 por ciento de los ingresos del país, dejando a casi dos tercios de la población hondureña en la pobreza o extrema pobreza, según la Organización de Estados Americanos. Cuando los activistas —muchos de ellos indígenas— se pronuncian contra estas injusticias económicas y ambientales, son frecuentemente denunciados como enemigos del progreso. Juntos, gobiernos y corporaciones, tratan de silenciar a los defensores que se expresan abiertamente. Cuando la censura no basta, acuden a policías, militares y mercenarios para silenciar la oposición con una escalada de amenazas y violencia. Cómo defender a las y los defensores Cada año, el problema se agrava y nos recuerda nuestro deber de defender a las y los defensores ambientales y de derechos humanos, así como la necesidad de establecer políticas adecuadas para su protección. Hay varias formas en las que gobiernos y ciudadanía de todo el mundo pueden hacerlo: Derecho internacional. Los gobiernos del mundo son parte de tratados y convenciones internacionales que les obligan a respetar ciertos estándares de derechos humanos. Cuando esos lineamientos básicos no son respetados, le corresponde a la comunidad internacional intervenir y proteger a las y los activistas amenazados exigiendo a los gobiernos para que hagan cumplir la ley. AIDA trabaja de ese modo para hacer responsables a los gobiernos y promover la adopción inmediata de medidas que garanticen la vida e integridad de las y los activistas en riesgo. “Los estados deben garantizar un entorno favorable en el que las personas puedan realizar su trabajo para proteger la naturaleza en condiciones seguras”, dijo Astrid Puentes Riaño, abogada y codirectora de AIDA. “Además, los Estados deben investigar los casos de violencia. Los asesinatos de quienes valientemente defienden el ambiente no deben quedar impunes”. Legislación nacional. Cuando la presión internacional no funciona, las leyes nacionales pueden ayudar a que los Estados protejan a los activistas que se manifiestan. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha propuesto una norma por la que se suspendería la ayuda militar y policial que ese país brinda a Honduras hasta que el Gobierno hondureño investigue las violaciones de derechos humanos en su territorio. El proyecto de ley ayudaría a proteger a las y los activistas en esa nación y servir de ejemplo a otros países. Medidas de emergencia. Las medidas de visado de emergencia o las protecciones diplomáticas para prevenir daños, pueden ser útiles para reubicar a las y los activistas de un país a otro o para resguardarlos de alguna otra manera. Campañas mundiales de solidaridad. Las campañas solidarias a cargo de coaliciones de organizaciones de derechos humanos y apoyadas por los medios, tienen un gran potencial. Si estas acciones encendieran las alarmas de manera simultánea, consistente y confiable, gobiernos y corporaciones pensarían dos veces antes de intentar silenciar a la o el activista en cuestión. Lo anterior, desde luego, te compete. La indiferencia es también un gran factor de riesgo para quienes defienden los derechos humanos y el ambiente. Nada sustituye la movilización de una comunidad de apoyo: en las calles, en las redes sociales, en tu vida diaria. Ponerse de pie, alzar la voz y generar conciencia es el primer paso hacia la construcción de un futuro más justo La acción y la solidaridad son esenciales, y hacen una gran diferencia. Las anteriores son sólo algunas de las soluciones a este problema creciente, y su éxito depende de nosotros. Mostrar que no tenemos miedo de luchar por la justicia ambiental y por un futuro en el que se respeten los derechos humanos de todos, no sólo es una buena idea, es necesario para nuestra supervivencia.

Leer más

Seminario virtual "El megaproyecto Vaca Muerta: Impactos del fracking en Argentina"

La explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking ha buscado expandirse en distintos países de América Latina. En Argentina, Vaca Muerta es el yacimiento más grande de ese tipo de hidrocarburos fuera de Estados Unidos y, por tanto, uno de los más "atractivos" del mundo. Desde hace cinco años, Vaca Muerta se ha vuelto un megaproyecto que supera el sitio de extracción y cuya infraestructura física, jurídica y financiera es compleja y genera gran cantidad de accidentes y conflictos sociales. En este seminario virtual, organizado por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, expertas y expertos de diferentes organizaciones y países de la región, abordarán la implicaciones del megaproyecto de fracking Vaca Muerta en términos de impactos y conflictos sociales y económicos para los diferentes actores involucrados. Grabación Presentaciones

Leer más

La conservación de tiburones en Costa Rica está en riesgo

En Costa Rica, el futuro del tiburón martillo, especie amenazada, depende de una decisión del gobierno. Si el gobierno deja de exportar productos de ese animal por un año, la población de esa especie podría recuperarse. De lo contrario, su supervivencia estaría en grave peligro. Ésa es la recomendación del concejo científico en el país de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). La Convención es un tratado internacional para impedir que el comercio amenace la supervivencia de animales y plantas silvestres. De las cerca de 100 especies de tiburones y rayas que Costa Rica alberga, un 15% está en peligro de extinción debido a la sobrepesca y a la destrucción o degradación de los entornos marinos. Y, según el consejo científico de la Convención, la población de tiburón martillo, enlistada como especie en peligro en 2014, ha sufrido reducciones de hasta un 90% de su tamaño histórico. Por ello, en abril de este año, el consejo científico recomendó prohibir la exportación de productos elaborados a base de tiburón martillo por al menos un año, hasta que se demuestre una mejoría en la salud de la población de la especie o una disminución en su pesca. El rol del sector pesquero Poco después de conocida la recomendación de los expertos científicos de la Convención, el Gobierno costarricense emitió un decreto ejecutivo que puso en manos del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el procedimiento técnico y administrativo, respectivamente, para autorizar la exportación de las especies de tiburones amenazadas o en peligro de extinción. Sin embargo, para Mario Espinoza Mendieta, investigador de la Universidad de Costa Rica, el problema radica en que tanto el Incopesca como el Ministerio de Agricultura y Ganadería han tendido a favorecer los intereses del sector productivo por encima de la conservación de especies amenazadas. La Junta Directiva del Incopesca, menciona Espinoza, está representada por diferentes sectores de pesca del país, cuyos intereses no siempre se alinean con la protección y explotación sostenible de los recursos marinos. “Eso hace que la balanza se vaya más hacia el sector productivo”, explica Espinoza, también miembro del consejo científico de la Convención. En el pasado, el Incopesca fue incluso cuestionado por no imponer sanciones a barcos camaroneros a los que se encontró pescando dentro de áreas protegidas. El comercio de tiburón La exportación de productos de tiburón es legal en Costa Rica, mientras respete las regulaciones establecidas por la Convención. Pero el aleteo, práctica que consiste en cortar las aletas del tiburón y lanzar el cuerpo al mar, no está permitida y ha sido controlada de mejor manera en el país. En febrero pasado, un tribunal emitió la primera sanción penal por aleteo contra una empresaria taiwanesa que llevó a puerto aletas de tiburón desprendidas del cuerpo del animal y unidas con alambre. AIDA y Conservación Internacional ayudaron en la resolución del caso, asesorando con argumentos de derecho internacional el trabajo de la Fiscalía. Las aletas de tiburón son muy codiciada en países asiáticos, que las considera un manjar. Se estima que el valor del producto sea de 100 dólares el kilo o que incluso supere esa cifra. Una decisión responsable En la región, los gobiernos de Colombia y Ecuador han desarrollado campañas para proteger al tiburón martillo. En Costa Rica, el Incopesca es responsable ahora del futuro de esa especie. Ojalá su labor incluya el criterio científico. El estado actual de la población de ese animal es frágil y una mala decisión podría dañarle seriamente. También peligra la conservación de otras especies amenazadas de tiburón, como el tiburón gris, una de las principales en el sector pesquero de Costa Rica. El criterio de sostenibilidad debe primar por encima del económico si el país quiere preservar su riqueza natural para el futuro y ser ejemplo de conservación en el continente.

Leer más

Seminario virtual "Necesitamos un nuevo tratado para proteger la vida en alta mar"

En el seminario virtual, expertas y expertos en el tema explicaron en detalle la importancia de un nuevo tratado sobre alta mar, el proceso de su negociación en el marco de Naciones Unidas y los principales beneficios que implica. Los océanos nos protegen de los impactos del cambio climático, absorbiendo el 90% del exceso de calor causado por el cambio climático. Son fuente de alimento y de recursos genéticos con los que se producen medicamentos. Además, millones de familias dependen para subsistir del turismo y de otras actividades relacionadas con el mar. Pese a ello, el 64% de los océanos está desprotegida. Se trata de las aguas internacionales o alta mar. La necesidad de conservar esta parte de los océanos, y la vida que albergan, es urgente. Ante ello, los gobiernos del mundo tienen, con el nuevo tratado, la oportunidad histórica para contribuir al logro de esa meta. Grabación Presentaciones

Leer más

Seminario virtual "Nuevos estándares de calidad de aire en Perú y sus implicaciones"

El objetivo del evento fue presentar el análisis legal y técnico de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), a fin de dar a conocer las implicancias y efectos del nuevo marco normativo en la gestión y regulación ambiental sobre la calidad del aire y sobre las actividades productivas y extractivas. Como se recuerda, estos nuevos estándares elevaron el estándar de dióxido de azufre (SO2) pasó de una emisión de 20 ug/m3 diario a 250 ug/m3. La nueva norma se hizo oficial a través del decreto supremo 003-2017-MINAM. La SPDA, AIDA y otras organizaciones enviaron sus observaciones y aportes, entre ellas la de no flexibilizar los estándares en el caso del azufre. Sin embargo, la mayoría de estas recomendaciones no fueron tomadas en cuenta. Grabación Presentaciones

Leer más

Estado y empresas no protegen adecuadamente ddhh

(Columna publicada originalmente en Animal Político) La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce que las empresas están obligadas a respetar los derechos humanos. Tras visitar México, expertos del Grupo de Trabajo creado por la ONU para abordar ese tema insistieron en esa obligación y, entre otras cosas, evidenciaron que en el país el Estado y las empresas no actúan apropiadamente para cumplir ese deber. Tal reconocimiento está contenido en el informe que sobre su visita a México en 2016 elaboró el Grupo de Trabajo y que dio a conocer oficialmente el 8 de junio pasado en Ginebra. Aunque el informe podría haber sido más contundente, el mismo constituye una herramienta importante para que el país avance en el cumplimiento de sus obligaciones internacional en materia de derechos humanos. El Grupo de Trabajo tomó en cuenta el informe presentado por la sociedad civil, sector que documentó más de 60 casos de violaciones de derechos humanos por parte de empresas como insumos para la visita, realizada del 29 de agosto al 7 de septiembre del año pasado. Las recomendaciones de los expertos de Naciones Unidas, que el Estado y las empresas deben acatar, establecen los siguientes puntos clave: Diligencia debida. El Grupo de Trabajo de la ONU encontró en México un “ejercicio inadecuado” de la diligencia debida por parte de las empresas y del gobierno, particularmente respecto de proyectos de desarrollo. Las primeras no reportan lo que hacen para detectar y prevenir las consecuencias negativas de sus acciones en las personas, y el segundo no ha establecido parámetros claros sobre la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos en y fuera de México. La diligencia debida implica que tanto el Estado y las empresas deben hacer todo lo posible para respetar los derechos humanos, incluso si las autoridades respectivas no ejercen un control adecuado. En los insumos presentados por la sociedad civil se constató la ausencia de una evaluación adecuada de impactos ambientales en la mayoría de los proyectos desarrollados por empresas. Empresas estatales. En el informe de la ONU se reconoce que las empresas a cargo del Estado deben dar un buen ejemplo. Entre esas empresas están Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En ese aspecto, el gobierno no cuenta con pautas y políticas claras orientadas a modificar la conducta de las empresas mediante mejores prácticas de contratación pública, concluyó el Grupo de Trabajo. En el informe se pide respetar el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, especialmente en el diseño y la ejecución de proyectos a gran escala. “Las consultas deben realizarse lo antes posible en el proceso de diseño de los proyectos y han de dejar abierta la posibilidad de que algunos proyectos no sean viables”, se lee en el documento. La sociedad civil evidenció varios casos en los que el derecho a la consulta no fue respetado y proyectos que, pese a ello, fueron autorizados. El Grupo de Trabajo encontró que “con demasiada frecuencia los ataques contra defensores de los derechos humanos quedan impunes, sin que se realicen investigaciones ni se apliquen sanciones efectivas”. En ese sentido, estableció que tanto los defensores como los periodistas deben estar mejor protegidos, y que los más altos funcionarios de gobierno, así como los directores generales de las empresas, deben dejar en claro que la intimidación y ataques contra los defensores “son inaceptables y no se tolerarán”. En el informe se presenta información de casos ocurridos entre 2010 y 2014, pero no se mencionan los casos acontecidos en 2016, año de la visita. La sociedad civil documentó amenazas y ataques en el 62,5% de los casos de abusos relacionados con empresas. Diálogo y supervisión. En el informe se destaca la falta de confianza y diálogo en el país entre comunidades y empresas, lo cual impide el respeto de los derechos humanos. En ese sentido, el Grupo de Trabajo recomendó acciones tendientes a cambiar esa situación. En el informe se describe además la capacidad limitada de las autoridades competentes para supervisar y controlar la contaminación ambiental derivada de las actividades empresariales. El aporte de la sociedad civil El Grupo de Trabajo de la ONU rescató en su informe los insumos presentados por la coalición de más de 100 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema. De las violaciones de derechos humanas por parte de empresas, documentadas por la sociedad civil, seis casos emblemáticos fueron incorporados en el informe como evidencia tangible de un problema que requiere atención urgente y adecuada. Se trata de los parques eólicos en Oaxaca, instalados antes de la consulta a pueblos indígenas; la consulta rodeada de intimidación, amenazas y otras faltas para que comunidades de Campeche y Yucatán acepten la introducción en su territorio de soya genéticamente modificada; la falta de consulta y la violencia ejercida contra el pueblo Yaqui para la instalación de un acueducto; el proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, detrás del cual existen ataques contra defensores de derechos humanos; la grave contaminación en el río Sonora por parte de de una empresa minera, y la impresionante contaminación del río Santiago causada por más de 300 industrias de capital nacional y trasnacional. La visita oficial a México de expertos de la ONU sobre empresas y derechos humanos fue un suceso importante para el país, cuyos resultados deben ser implementados. La realidad nacional ha demostrado la grave situación de derechos humanos, en la cual las empresas tienen un rol central y deben implementar sin demora las medidas necesarias, sobre todo las relacionadas con grandes proyectos extractivos y de infraestructura. El Estado, de igual forma, está obligado a proteger efectivamente los derechos de la población, acatar y exigir el cumplimiento de normas y sentencias judiciales, evaluar adecuadamente los proyectos, y exigir procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado antes de emitir permisos. La anteriores son mejoras urgentes para el avance y desarrollo del país, así como para el fortalecimiento de su democracia.

Leer más

3 sorprendentes verdades del salmón que consumes

Tú puedes ayudar a proteger las prístinas y cristalinas aguas de la aislada costa de la Patagonia chilena. Es posible que te estés preguntando qué tiene eso que ver con el salmón. Bueno, basta con tener en cuenta que: 1. El salmón sobre tu plato probablemente viene de Chile. En países de América Latina como Colombia y México, la mayor parte del salmón que se consume viene de Chile. En ese país, durante los últimos 30 años, la industria del salmón se ha disparado, convirtiendo a Chile en el segundo productor mundial. 2. Las granjas de salmón causan graves daños ambientales. Las jaulas usadas en la salmonicultura albergan tal cantidad de peces que agotan el oxígeno del océano, sofocando la vida en el mar. Los antibióticos y químicos con los que se alimenta a los salmones se acumulan en el fondo marino. Las granjas causan la proliferación de algas tóxicas para la vida silvestre. Y los salmones que escapan de sus jaulas son más grandes y agresivos que las especies silvestres, aventajando a los demás peces en la búsqueda de comida. 3. Chile planea cuadruplicar el número de granjas de salmón en las aguas vírgenes de la Patagonia sur. Las granjas de salmón se están mudando a las hasta ahora prístinas aguas de la costa sur de Chile. Más de 100 de ellas operan actualmente en la región, y se prevé que 342 más se instalen también ahí. La Patagonia sur alberga la mayor cantidad de áreas naturales protegidas del país, las que cobijan a ballenas, pingüinos, delfines y a muchas otras especies amenazadas. Con tu ayuda, AIDA protegerá la frágil ecología de los mares de la Patagonia. Hemos presentado una denuncia ante el Superintendente del Ambiente, pidiéndole que investigue los daños de la salmonicultura y sancione a las empresas responsables. También estamos generando apoyo público para la denuncia mediante una petición ciudadana. Y estamos trabajando con aliados para documentar el tema en video y educar a un público amplio sobre los daños causados por la industria del salmón en uno de los últimos rincones prístinos de Sudamérica. ¡Gracias a un donante generoso, todas las contribuciones serán igualadas 3 a 1, lo que significa que cada dólar que dones hoy hará un total de 4 dólares para AIDA! ¿Podrías donar por favor 10 o 25 dólares, o la cantidad que desees para ayudar a proteger la vida silvestre en las aguas pristinas de la Patagonia chilena? Y si comes salmón, ¡por favor compra solo salmón silvestre, no cultivado!

Leer más

La contradicción de apoyar grandes represas con financiamiento climático

Durante la 16° reunión de su Junta Directiva, el Fondo Verde del Clima, entidad diseñada para financiar la lucha de los países en desarrollo contra el cambio climático, aprobó dos proyectos relacionados con grandes represas. Ahora, 136 millones de dólares irán a promover la hidroelectricidad a gran escala, contradiciendo el objetivo del Fondo de contribuir a un “cambio transformacional hacia un futuro bajo en emisiones y resiliente al clima”. Ya lo hemos dicho antes: las grandes represas no son parte del cambio de paradigma que requerimos, pues exacerban el cambio climático, son muy vulnerables a sus efectos y generan graves impactos socioambientales y económicos, que hacen imposible concebirlas en el marco de un desarrollo sostenible. Los proyectos beneficiados Los dos proyectos apoyados por la Junta del FVC no son de los más destructivos de su tipo, sin embargo, siguen siendo energía hidroeléctrica a gran escala, con todo lo que ello implica. El primer proyecto que recibirá financiamiento del Fondo Verde del Clima es una represa que prevé generar 15 MW de electricidad en las Islas Salomón, país archipiélago del Pacífico muy pobre y vulnerable al cambio climático. La represa, que se construirá sobre el río Tina, será el primer proyecto energético de gran infraestructura en ese país. Hoy día, las Islas Salomón dependen casi por completo de diésel importado para producir energía. Se trata de una fuente poco confiable, altamente contaminante, y por la que se debe pagar una de las tarifas más caras de la región. Si bien nos habría gustado ver a las Islas Salomón saltar hacia una alternativa más sostenible, esquivando la era de las represas, el Banco Mundial, entidad acreditada que presentó el proyecto ante el Fondo, llevó a cabo un proceso participativo y destacable de integración de las comunidades locales, que le concedió la legitimidad para realizar el proyecto. El segundo proyecto rehabilitará una represa construida en los 50 en Tajikistan, país ubicado en Asia Central. Las reparaciones son para volverla más resiliente al clima y menos peligrosa a posibles accidentes. Al tratarse de una rehabilitación, el proyecto no genera los impactos socioambientales propios de la construcción de una represa desde cero. Sin embargo, Tajikistan ya depende en un 98% de energía hidroeléctrica, que debido al cambio climático falla cada vez más. En efecto, en los meses más fríos, cuando más se requiere energía, más del 70% de su población sufre cortes por el mal funcionamiento de las represas. Por tanto, no es razonable usar financiemiento climático para profundizar esa dependencia, en lugar de hacerlo para diversificar la matriz energética del país, haciéndola más resiliente al clima. Nuestra campaña Antes de la 14ª reunión de la Junta Directiva del Fondo, cuando recién supimos de las propuestas relacionadas con grandes represas que buscarían financiamiento del Fondo, escribimos una carta abierta explicando por qué las grandes represas no son adecuadas para recibir esos recursos. Luego, anticipándonos a la 16ª reunión, en la que se discutirían los dos proyectos, enviamos a los miembros de la Junta una carta firmada por nuestros aliados más cercanos, que incluía información de cada uno de los proyectos de represas en trámite ante el Fondo. Finalmente, durante las reuniones de la Junta, circulamos una declaración firmada por 282 organizaciones, fortaleciendo nuestra postura. Obtuvimos respuestas oficiales de algunos miembros de la Junta, del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, a cargo del proyecto en Tajikistan, y de la Autoridad Nacional Designada de las Islas Salomón. Delegados de Canadá y Francia quisieron conversar del tema con nosotros. Además, los medios The Guardian y Climate Home publicaron artículos al respecto. Avanzando con optimismo Pese a que el financiamiento fue otorgado finalmente a los dos proyectos hidroeléctricos, logramos llamar la atención a nivel internacional sobre la incongruencia de apoyar grandes represas con dinero destinado a combatir el cambio climático. Varios miembros de la Junta del Fondo Verde del Clima expresaron dudas acerca de la conveniencia de promover este tipo de iniciativas, y confiamos en que alzarán la voz cuando se enfrenten a proyectos hidroeléctricos mucho más dañinos que los aprobados recientemente. Actualmente existen alternativas energéticas mucho más flexibles, baratas y amigables con el medio ambiente, que necesitan del impulso que el Fondo Verde puede dar. La energía solar y la eólica, por ejemplo, han probado ser eficientes y menos costosas que la hidroeléctrica de gran escala; y otras tecnologías menos desarrolladas, como la geotérmica, tienen un potencial aún inexplorado que debemos destapar. Las organizaciones de la sociedad civil, que hacemos seguimiento a las decisiones del Fondo, seguiremos trabajando para que el financiamiento a grandes represas no se vuelva un precedente.

Leer más

En busca de protección legal para los arrecifes en México

Los arrecifes —tanto coralinos como rocosos— son fuente de alimento y de compuestos químicos usados para fabricar medicamentos, protegen a poblaciones costeras del impacto de tormentas y huracanes, son un destino turístico importante y refugio para gran cantidad de plantas y animales. No obstante, México, país rico en arrecifes, no cuenta con una ley específica para su protección. Esa tarea vital está fragmentada en diferentes normas, así como en tratados internacionales que establecen las obligaciones que el país tiene de preservar esos entornos. Una de las amenazas más graves a la existencia de los arrecifes es el cambio climático, que provoca que la temperatura de los océanos aumente y que sus aguas se vuelvan ácidas, lo cual reduce la capacidad de los arrecifes para crecer y reparar su estructura. Además, el calentamiento de los mares causa el desprendimiento de las algas de las que se alimentan los corales, quedando los mismos expuestos y en riesgo de morir. Este mes, la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado mexicano decidió hacer algo al respecto y convocó a una serie de reuniones para impulsar el proceso de creación de un instrumento legislativo orientado exclusivamente a la protección de los arrecifes del país. En representación de AIDA, participé de esas reuniones junto con colegas de COSTASALVAJE, organización aliada en México, y con científicos, académicos y personas beneficiadas con los servicios que los arrecifes prestan. Llamamos la atención del Senado sobre las serias amenazas que los arrecifes enfrentan y sobre la urgencia de aplicar el principio de precaución para garantizar el derecho humano a un ambiente sano, el cual está en riesgo ante la falta de una regulación adecuada para la conservación de arrecifes. Garantizar ese derecho, así como la protección prioritaria e integral de los océanos frente al cambio climático, son obligaciones asumidas por el Estado mexicano como firmante de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CDH); el Acuerdo de París sobre cambio climático, la Convención Ramsar sobre humedales y la Convención Interamericana para protección y conservación de las Tortugas Marinas (CIT), entre otros. Veracruz, un caso emblemático Los arrecifes del país también son amenazados por la infraestructura costera inadecuadamente planificada y por evaluaciones de impacto ambiental inapropiadas. Es el caso de la ampliación del puerto de Veracruz, proyecto que actualmente pone en peligro al Sistema Arrecifal Veracruzano, el ecosistema de coral más grande del Golfo de México. El sitio fue declarado Área Natural Protegida en 1992, región prioritaria para la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad el año 2000, reserva de la biosfera por la UNESCO en 2006, y sitio Ramsar. Aún así, el gobierno redujo el tamaño del área en 2013 para dar paso al proyecto portuario, vulnerando convenios internacionales como Ramsar, bajo el cual el arrecife veracruzano es reconocido como Humedal de Importancia Internacional. Conoce más del caso en el siguiente video: Esperanza Confiamos en que la iniciativa del Senado rinda frutos y que México cuente con una norma específica de protección de sus arrecifes, la cual resulte de un proceso participativo y transparente al que seguiremos contribuyendo. Para saber más del tema, consulta nuestro informe La Protección de los Arrecifes de Coral en México: Rescatando la Biodiversidad Marina y sus Beneficios para la Humanidad.

Leer más

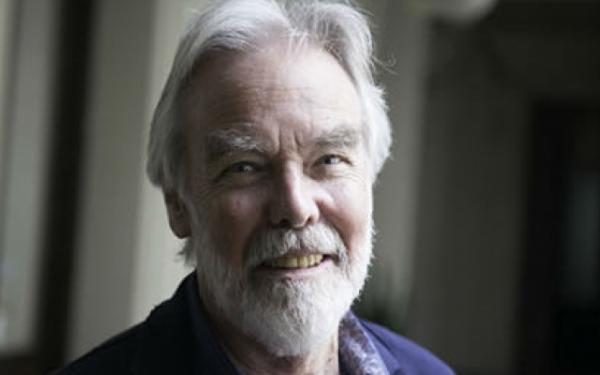

Recordando a Robert Moran

Compartimos con honda tristeza la noticia del fallecimiento del Dr. Robert E. Moran, un destacado hidrogeólogo que apoyó enormemente la promoción de la protección ambiental a nivel mundial y que fue un aliado comprometido para AIDA. Él murió el 15 de mayo pasado en un accidente automovilístico mientras estaba de vacaciones en Irlanda. Con más de 45 años de experiencia en monitoreo de calidad del agua y en geoquímica e hidrología, el Dr. Moran hizo un aporte invaluable a la lucha global por agua limpia y una minería responsable. Su trabajo como experto en los impactos ambientales de la minería lo llevó a colaborar con una amplia gama de actores, desde organizaciones no gubernamentales y comunidades indígenas, hasta miembros del gobierno y del sector privado. Fue un científico admirable y un férreo defensor de los derechos ambientales. Algunos de los proyectos recientes del Dr. Moran en América Latina incluyeron: una evaluación técnica en la mina de oro Veladero, en Argentina, tras un derrame de cianuro; asistencia y capacitación a funcionarios del Gobierno colombiano sobre inspección de minas de carbón y monitoreo de calidad del agua; e informes de evaluación de las declaraciones de impacto ambiental del proyecto Minero Progreso Derivada II en La Puya, Guatemala. El Dr. Moran también realizó evaluaciones de actividades mineras y de sus impactos en Bolivia, Colombia, Honduras y Perú, así como en África, Europa, Asia Central, Oriente Medio y Estados Unidos. Dedicó su vida a ayudar a otros a entender y evaluar mejor los verdaderos costos de las operaciones mineras. Muchos en el movimiento ambiental y personas de todas partes que lo tuvieron en su vida, extrañarán de sobremanera al Dr. Moran. En AIDA le honramos y agradecemos por su magnífico trabajo en la defensa de nuestro planeta.

Leer más