Blog

Abogando por la preservación de los humedales en la COP

En Baja California y en otras regiones de México, el agua es cada vez más escasa. No es un caso aislado, sino una problemática mundial. California, Washington y Oregón —en Estados Unidos— enfrentan la peor sequía de su historia. Y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura asegura que para el 2025, al menos 1,9 mil millones de personas vivirán en países o regiones que enfrentan una escasez absoluta de agua. Ante tal situación, es urgente preservar los humedales, ecosistemas naturales que proveen agua y que ayudan a reabastecer fuentes subterráneas de agua. Los humedales incluyen páramos, manglares, ríos, lagunas y arrecifes de coral, entre otros. En AIDA estamos comprometidos con la protección de estos entornos. Trabajamos para fortalecer la Convención Ramsar, tratado intergubernamental que busca la conservación y el uso sostenible de los humedales en el continente americano. Los países miembros de la Convención están obligados a tomar medidas para asegurar que los humedales de sus territorios conserven sus características ecológicas, aquellas de las que depende la provisión de agua y otros beneficios para la humanidad. La implementación permanente de esas obligaciones depende de la interacción entre los países, la cual ocurre cada tres años en la Conferencia de las Partes (COP), el órgano supremo de la Convención. La 12ª reunión de la COP (COP12) se realizará del 1 al 9 de junio en Punta del Este, Uruguay, bajo el lema “Humedales para nuestro futuro”. Consciente de la importancia de ese futuro, AIDA participará en la COP12 como organización observadora de la sociedad civil. Presentaremos comentarios a los proyectos de resolución que serán discutidos en la Conferencia. Estas resoluciones dan soluciones a los obstáculos que los países enfrentan para aplicar el tratado y hacen que los Estados asuman compromisos específicos. Haremos comentarios a tres de los proyectos de resolución más importantes: El de Filipinas, que hace un llamado para que la Convención se comprometa a proponer herramientas económicas que reduzcan el riesgo de desastres. El de Tailandia, que propone analizar la efectividad de los mecanismos de evaluación del manejo y conservación de los sitios considerados humedales de importancia internacional por la Convención. El de México, que promueve que los países identifiquen los posibles impactos negativos que proyectos de infraestructura tienen sobre el agua, la biodiversidad y los servicios de los humedales. AIDA también hará recomendaciones específicas para proteger humedales en México, Panamá y Colombia. Abogaremos por la inclusión en el Registro Montreux del Humedal Bahía de Panamá, amenazado por la construcción de infraestructura turística, y del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, en peligro por la ampliación del Puerto de Veracruz, en México. El Registro Montreux es una lista especial de humedales por la que un sitio recibe atención prioritaria internacional y por la que un país obtiene asesoría y recursos financieros para preservarlo. Finalmente, buscaremos que el Secretariado de la Convención acceda a realizar visitas de asesoramiento en Colombia para conocer de cerca la situación de los páramos en ese país, en riesgo por la minería a gran escala, y de la Ciénaga Grande de Santa Marta, sitio afectado por actividades agrícolas no sostenibles. Tras estas visitas, el Secretariado podrá realizar recomendaciones para que Colombia maneje esos sitios de forma adecuada. Una de las funciones de la COP es considerar la información presentada por organizaciones como AIDA para mejorar el cumplimiento de la Convención en cada país. ¡Te invitamos a seguir nuestro trabajo en la COP12 de la Convención Ramsar en nuestro sitio web, Facebook y Twitter!

Leer más

Canal de Nicaragua: Resistencia al despojo

Por Tania Paz “¿Cómo le explico a mi hijo que de ser dueño de su tierra pasará a ser empleado?” Esa pregunta resuena en mi cabeza cada vez que escucho una noticia sobre la construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. Una mujer que podría perder su tierra a causa del proyecto increpó con esa pregunta a los asistentes de un foro informativo sobre el tema. No hay nada más valioso que ese pedazo de tierra para sembrar con el que soñaste toda tu vida, el que heredarás a tus hijos y por el que vale la pena levantarse de madrugada y trabajar bajo el sol intenso por más de cinco horas. Son muchas personas, hombres y mujeres, las que le han dicho “no” al canal interoceánico en Nicaragua. Se han puesto en pie de lucha porque no están dispuestas a perder sus sueños a cambio de la promesa de un empleo. Un canal…¡mucho que cuestionar! El canal atravesará el Lago de Nicaragua o Cocibolca, el segundo más grande de América Latina. Partirá al país en dos para conectar el mar Caribe y el océano Atlántico con el océano Pacífico. Tendrá 278 kilómetros de longitud y será tres veces más grande que el canal de Panamá. El costo estimado del proyecto es de 50 mil millones de dólares. Además del canal, incluye otros megaproyectos: un aeropuerto, carreteras, una zona de libre comercio, complejos turísticos y dos puertos, uno en el Pacífico y otro en el Caribe. La magnitud del proyecto se refleja en los impactos negativos que ocasionará. La construcción del canal afectará directamente a 119 mil personas en 13 municipios. Así lo señaló Mónica López Baltodano, de la Fundación Popolna, en la audiencia “Construcción del Canal Transoceánico y su impacto sobre los Derechos Humanos en Nicaragua, realizada el 16 de marzo pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y solicitada por 10 organizaciones nicaragüenses y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). “Lo más preocupante es que sigue siendo un secreto de Estado el número exacto de ciudadanos que serán sometidos a un proceso de expropiación (aquellos que serán desplazados de sus tierras), y que no existen planes de reubicación y restauración de sus condiciones de vida”, dijo López. Por su parte, Azahalea Solís, miembro de la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD) indicó en la audiencia que la concesión del proyecto “viola la Constitución de la República, múltiples leyes nacionales, y más de 10 tratados ambientales internacionales suscritos por Nicaragua”. Además, la concesión fue aprobada sin que existiera un estudio de impacto ambiental. La concesión fue otorgada a una sola empresa: el consorcio chino HKND. En la audiencia, Luis Carlos Buob, de CEJIL, informó que el consorcio tiene derechos exclusivos de “desarrollo” y “operación” potencialmente por más de 116 años. La concesión le otorga “derechos irrestrictos sobre recursos naturales como tierra, bosques, islas, aire, aguas superficiales y subterráneas, espacio marítimo y otros recursos adicionales que se pudiera considerar pertinentes en cualquier parte del país”. Son precisamente los daños a esos recursos naturales los que más preocupan sobre el canal. Su construcción afectará al Lago Cocibolca, la fuente de agua dulce más importante de Centroamérica. También “amenaza ecosistemas marinos sensibles en el mar Caribe pertenecientes a Colombia y dividirá en dos el Corredor Biológico Mesoamericano, una red flexible de reservas y otras tierras que se extiende desde el sur de México hasta Panamá y que es utilizado por especies animales como el jaguar para atravesar Centroamérica”. Las comunidades resisten Los afectados por las expropiaciones conformaron el Consejo Nacional por la Defensa de Nuestras Tierras, Lago y Soberanía Nacional. A través de esa instancia, expresan su total oposición al proyecto y afirman que no venderán sus tierras para la construcción del canal. Según la página Nicaragua sin heridas, iniciativa ciudadana que divulgar información sobre la concesión, a marzo de 2015, se han registrado 41 protestas contra el proyecto en 25 territorios y más de 113, 500 campesinos se han movilizado en cinco meses. La comunidad El Tule, en el departamento de Río San Juan, se ha convertido en un emblema de la lucha anticanal. Allí, los campesinos que serán afectados por el proyecto se han manifestado con marchas y concentraciones. El 24 de diciembre pasado, fueron víctimas de represión por parte de la Policía Nacional. Fueron golpeados y 33 de ellos, incluidos los líderes del movimiento, encarcelados por protestar. ¡En el Tule no hubo Noche Buena ni Navidad! Una tendencia nefasta Lamentablemente, el canal interoceánico en Nicaragua es uno de los muchos proyectos que impactan gravemente el ambiente y los derechos humanos en América Latina. En los últimos veinte años, a nivel mundial, más de 250 millones de personas han sido desplazadas en nombre del “desarrollo” por megaproyectos como hidroeléctricas o actividades extractivas como la minería. En octubre de 2014, AIDA, junto con organizaciones aliadas, llamó la atención de la CIDH sobre el desplazamiento forzado de personas provocado por la inadecuada implementación de proyectos minero-energéticos en Colombia. En esa ocasión solicitamos que la Comisión desarrolle estándares en materia de desplazamiento por megaproyectos e inste al Estado colombiano a atender adecuadamente a las víctimas. En AIDA sabemos que en contextos de implementación de megaproyectos, no solo se causan desplazamientos forzados, sino que se violan otros derechos humanos que van desde la pérdida de los medios de vida de las comunidades hasta la criminalización de la protesta social como ocurrió en El Tule, Nicaragua. En México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez elaboró el informe Han destruido la vida en este lugar (2010), el cual registra los daños causados por los megaproyectos y la explotación de los recursos naturales. Según el documento, además de desplazamiento forzado, estos proyectos generan daños a los medios de vida y ruptura de los lazos culturales. Yo agregaría que los desplazamientos fracturan las redes sociales comunitarias, vitales para el ejercicio de los derechos. ¿Qué pasará con los expropiados por el canal en Nicaragua? ¿Están condenados a ser desplazados y a ver destruido su sueño de tener una tierra? ¿Quién garantizará el respeto a sus derechos humanos? ¿De qué forma pueden apoyarlos la sociedad civil nicaragüense y las personas no afectadas? Hoy el canal amenaza con ser una realidad para uno de los países más pobres de Latinoamérica, con una historia reciente de dictadura y guerra civil, y que cada día es más vulnerable al cambio climático y a desastres naturales. ¿Cómo le explico a mi hijo que de ser dueño de su tierra pasará a ser empleado? Aún no tengo una respuesta.

Leer másEl Fondo Verde del Clima inicia el proceso de acreditación

2015 es el año de todo o nada: hundirse o nadar. El mes pasado, al inaugurar la novena reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima, Hela Cheikhrouhou, directora ejecutiva del Fondo, habló de la urgencia que caracteriza al periodo previo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se realizará en diciembre en París. Describió este año como una de las últimas oportunidades de la humanidad para cambiar de rumbo y seguir un camino sostenible. A medida que nos acercamos a la firma de un nuevo acuerdo climático global, la eficacia del Fondo Verde del Clima adquiere una importancia particular. Contando al momento con 10.2 mil millones de dólares, el Fondo será el vehículo principal para financiar proyectos diseñados para ayudar a todas las sociedades —desarrolladas o en desarrollo— a enfrentar las causas y efectos de los cambios en el clima. En la reunión de marzo pasado, la Junta Directiva del Fondo acreditó a sus primeras instituciones intermediarias e implementadoras —a cargo de canalizar el dinero hacia los países en desarrollo—, y anunció sus planes de iniciar la asignación de esos recursos antes de fin de año. Estas acreditaciones, las que a su vez anuncian la inminente llegada de las primeras propuestas de proyectos, representan un hito importante en un proceso riguroso que comenzó hace casi cinco años con la creación del Fondo. "Esta pondrá a prueba la efectividad de la institución", dijo Andrea Rodríguez Osuna, abogada sénior del Programa de Cambio Climático de AIDA, quien ha monitoreado el desarrollo del Fondo Verde Climático. "Cuando todo se reduce a esto, ése es el paso que importa". Las primeras siete instituciones acreditadas por la Junta representan un rango geográfico y temático amplio, y es probable que sean las primeras en presentar propuestas a financiar. Entre ellas están organizaciones de países que van de Senegal a Perú, especializadas en temas como protección costera, conservación de la biodiversidad, desarrollo sostenible y mejoramiento de la vida de comunidades de bajos ingresos. Aunque las acreditaciones representan un avance hacia el cumplimiento de la misión del Fondo, existen decisiones organizacionales significativas que aún están en debate o que todavía no han sido abordadas. Uno de los temas que la Junta abordó el mes pasado fue el de las expectativas sobre el rol e impacto del Fondo a largo plazo, el cual les permitirá identificar prioridades de financiamiento, y el Marco Inicial de Inversión, en el que se delineará qué tipo de proyectos serán financiados y cómo se seleccionará y evaluará a los mismos. "Además de la acreditación, estos elementos son esenciales. Sin ellos el Fondo no puede avanzar hacia el futuro y tener discusiones más centradas y productivas", explicó Rodríguez. Los criterios y metodología para el Marco Inicial de Inversión del Fondo provocaron un debate acalorado entre países desarrollados y países en desarrollo. Los primeros presionaron por puntos de referencia mínimos requeridos que permitan una medición de éxito más simple; mientras que los segundos presionaron por puntos de referencia cualitativos y sin requerimientos estrictos que aseguren de mejor forma un acceso más equitativo a los fondos. Finalmente se llegó a un acuerdo y se decidió usar puntos de referencia mínimos indicativos y no obligatorios que alienten la ambición y tomen en cuenta las necesidades de los países en desarrollo más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. El Secretariado presentará los parámetros propuestos para mayor desarrollo en aproximadamente un año, en la décimo tercera reunión de la Junta. En cuanto al rol e impacto esperados del Fondo, la Junta tomó una decisión inusualmente unánime: mantener en revisión el Marco Inicial de Inversión y adoptar las medidas necesarias sobre el criterio de las necesidades de los países receptores. Habiendo acordado que el documento presentado por el Secretariado carecía de información suficiente, la Junta le solicitó mayores datos científicos y técnicos antes de comenzar a delinear sus prioridades. Un elemento particularmente importante para el trabajo de AIDA estuvo notablemente ausente de la conversación debido a la falta de tiempo: el "Mejoramiento al Acceso Directo", el cual obligaría a la participación pública en ciertos proyectos. Se ser aprobado, este acceso directo aseguraría un involucramiento más equitativo de todos los actores que trabajan para combatir los efectos del clima cambiante. La siguiente reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde Climático se realizará del 6 al 9 de julio en Songdo, Corea del Sur, sede del Fondo. AIDA estará presente de nuevo para monitorear estos temas e informar sobre los avances importantes en momentos en los que el mundo se prepara para un nuevo acuerdo climático global, y la implementación del Fondo Verde del Clima está cada vez más cerca.

Leer más

Detener al fracking: ¡La unión hace la fuerza!

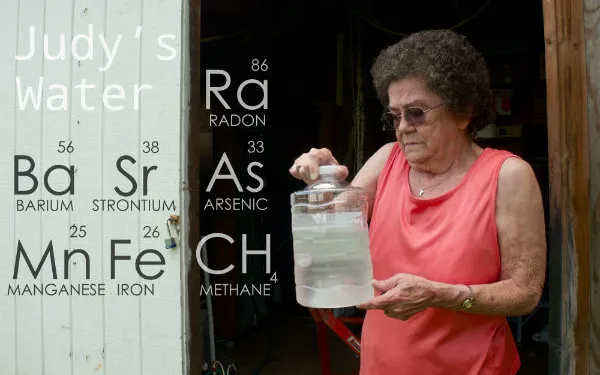

Según muchos expertos y funcionarios gubernamentales, debido a la sobreexplotación de los yacimientos de petróleo y gas natural, el mundo se ha quedado sin los hidrocarburos más fáciles de extraer, de mejor calidad, y cuyos yacimientos están más cercanos a la superficie. Ello ha dado paso a la fractura hidráulica (fracking en inglés), una técnica empleada para explorar y explotar hidrocarburos de difícil obtención como el gas y petróleo de esquistos (un tipo de rocas). Sin embargo, al ser una técnica experimental, el fracking implica riesgos muy altos para la salud de las personas y el ambiente. ¿Qué podemos hacer al respecto? AIDA, al igual que otras organizaciones de la sociedad civil e instituciones, trabajamos para generar información y debate, y unimos esfuerzos para evitar los impactos negativos del fracking en América Latina. Los riesgos del fracking El fracking consiste en taladrar verticalmente bajo tierra (de mil a cinco mil metros) y luego horizontalmente (de mil a cuatro mil metros), e inyectar un fluido (una mezcla de agua, arena y químicos contaminantes) a muy alta presión para fracturar las rocas que contienen hidrocarburos de difícil acceso y así liberarlos. Se ha evidenciado que entre los riesgos de impactos graves e irreversibles asociados al fracking están: El uso intensivo de agua. La contaminación del aire y de fuentes de aguas superficiales y subterráneas. Daños a la salud de las personas (nacimientos de bajo peso y con defectos congénitos, incremento de deficiencias cardiacas congénitas, malformaciones, alergias y otros) y de otros seres vivos. Las emisiones fugitivas de metano con un potencial de calentamiento 25 veces mayor al del dióxido de carbono. La generación de sismos. Afectación de actividades de subsistencia como la producción agropecuaria. En contra y a favor del fracking Ante esos riegos y la falta de información suficiente sobre el alcance de los impactos y cómo prevenirlos, países como Francia, Bulgaria, Irlanda y el Estado de Nueva York en Estados Unidos, le han dado la espalda al fracking, prohibiéndolo o declarando la moratoria del mismo en sus territorios. Otros países, por el contrario, están dando pasos decididos para explotar hidrocarburos no convencionales a través de esta técnica. Lo están haciendo con poca o ninguna información sobre sus impactos, y en ausencia de procesos adecuados de información, consulta y participación de las comunidades. A continuación les presento unos ejemplos del avance del fracking en América Latina: México le abrió las puertas al fracking a través de la Reforma Energética de 2013. En ese país se perforaron 20 pozos con esa técnica hasta 2014. Argentina posee la mayor presencia de operaciones de fracking en la región, y las mayores reservas de gas de esquisto del continente americano. Hasta 2014, existían allí más de 500 pozos de fracking en las Provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro[6], incluyendo pozos perforados en Auca Mahuida, área natural protegida, y en territorios indígenas de mapuches. En Chile, en 2013, la empresa estatal ENAP perforó un pozo de fracking en la Isla de Tierra del Fuego y produjo gas natural. Se tienen previstas nuevas perforaciones en los próximos años. Colombia y Brasil han realizado licitaciones públicas y suscrito contratos con empresas petroleras para la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking. La empresa estatal petrolera de Bolivia suscribió en 2013 un convenio con su par de Argentina para estudiar la potencialidad de hidrocarburos no convencionales en territorio boliviano. Unidos es mejor En octubre de 2014, con la facilitación de AIDA, se conformó la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking para la generación de información, la articulación de esfuerzos y la incidencia con relación al fracking. El Grupo busca contribuir a que el derecho a la vida, la salud de las personas y un ambiente sano sean respetados en América Latina. La idea partió de iniciativas previas de coordinación regional promovidas por el Observatorio Petrolero Sur y la Fundación Heinrich Böll. Actualmente, el Grupo está integrado por 26 organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas de siete países de la región. Su estrategia de trabajo prioriza las siguientes acciones: Hacer un diagnóstico que identifique las operaciones de fracking en la región, sus impactos y comunidades afectadas, y las estrategias para detenerlas desde la sociedad civil. Organizar seminarios virtuales y presenciales de capacitación sobre los impactos de esta técnica. Desarrollar estrategias de incidencia para detener el fracking a nivel internacional. Realizar una campaña regional de comunicación sobre el tema. El Grupo tiene como valor agregado la experticia de sus miembros, su visión regional y el apoyo institucional que brindará a las organizaciones de cada país. Dada su naturaleza plural, está abierto a la participación de nuevas instituciones y personas interesadas en el tema. Logros importantes Muchas organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, e instituciones de la región han desarrollado estrategias para generar información, sensibilizar a la población, promover el debate público, e incidir ante tomadores de decisiones para detener al fracking. Sus esfuerzos han resultado en: Más de 30 ordenanzas municipales que declaran la prohibición o moratoria del fracking en municipios de Argentina, Brasil y Uruguay. Muchas de ellas se han basado en la aplicación del principio de precaución; y en la preservación de las aguas superficiales y subterráneas, la salud y vida de las personas. Resoluciones judiciales que suspenden la ejecución de contratos petroleros susceptibles de realizar fracking en cuencas petroleras de Estados brasileños como Sao Paulo, Piauí, Bahía y Paraná. Jueces han ordenado además que la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil no realice nuevas licitaciones en las cuencas comprometidas hasta que los impactos ambientales y riesgos del fracking sean suficientemente conocidos en Brasil. Esas decisiones judiciales han respondido a acciones promovidas por el Ministerio Público Federal de Brasil. Publicaciones sobre los impactos del fracking, sensibilización a comunidades y un proyecto de ley apoyado por más de 60 diputados nacionales y casi 20,000 personas para prohibir el fracking en México. Información sobre los impactos del fracking, sensibilización de la sociedad civil, y promoción del debate público en Colombia y Bolivia. Estos logros nos animan a profundizar la articulación y el trabajo conjunto entre organizaciones. Estamos avanzando en los esfuerzos regionales para evitar los impactos del fracking en nuestras comunidades, y promover un futuro energético humano y renovable.

Leer másSeminario virtual "El Fondo Verde Climático ya cuenta con recursos financieros: ¿Cuáles son los siguientes pasos?"

El Fondo Verde Climático (FVC) cuenta al momento con 10.2 mil millones de dólares en contribuciones financieras. Este año es crucial para el Fondo porque comenzará el proceso de aprobación de entidades intermediarias e implementadoras y se aprobarán también los primeros proyectos y programas a financiar. ¿Qué hace falta decidir para que ambas tareas arranquen con éxito? Representantes de gobiernos de América Latina en la Junta Directiva del Fondo, e integrantes de la sociedad civil respondieron a ésa y otras interrogantes en este seminario virtual. Grabación Resumen CONSULTA EL RESUMEN DEL SEMINARIO

Leer másSeminario virtual "La primera parada en el camino a París 2015: Análisis de la sesión de Ginebra"

El nuevo acuerdo climático global va tomando forma gracias al impulso de la Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) de Lima, Perú, y las recientes negociaciones en Ginebra, Suiza. En esa última sesión, los gobiernos marcaron un hito al acordar finalmente los elementos del borrador del nuevo acuerdo que se espera sea firmado en la COP21 de París. En el seminario, representes de la sociedad civil abordaron las siguientes interrogantes: ¿Qué se acordó en Ginebra? ¿Qué se espera para la próxima sesión de negociaciones climáticas? ¿Qué podemos cambiar en 2015 para que en diciembre la COP21 de París sea un éxito? Grabación Resumen ¡CONSULTA EL RESUMEN DEL SEMINARIO!

Leer másBelo Monte: La urgencia de proteger efectivamente los derechos humanos

Un día como hoy, hace cuatro años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado brasileño adoptar medidas cautelares para prevenir daños irreparables a los derechos de los miembros de las comunidades indígenas de la cuenca del Río Xingú (afluente del Amazonas), incluidas aquellas en aislamiento voluntario. La vida e integridad de esas personas estaba, y aún está, en riesgo por el impacto de la construcción de la represa Belo Monte, la tercera más grande del mundo. Lo que en ese momento fue una victoria para las comunidades y las y los defensores de derechos humanos se fue diluyendo con el tiempo, así como la confianza en la CIDH como órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) a cargo de velar por la protección de los derechos humanos en el continente. En noviembre de 2010, AIDA y organizaciones colegas en Brasil solicitamos las medidas cautelares a la Comisión en un contexto de gravedad y urgencia caracterizado por: Un proceso de licenciamiento irregular. Una evaluación de impacto ambiental y social (EIAS) insuficiente, sólo estaba en portugués y no contenía todos los posibles impactos del proyecto ni las medidas de mitigación para garantizar los derechos de las comunidades. El incumplimiento de las más de 60 condicionantes ambientales, sociales e indígenas establecidas comosalvaguardas de los derechos de los afectados en la licencia previa del proyecto. Ausencia de consulta y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas. En respuesta, la CIDH solicitó a Brasil suspender inmediatamente el proceso de licenciamiento de la hidroeléctrica e impedir cualquier obra hasta que se cumplan ciertas condiciones: Realizar procesos de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para llegar a un acuerdo con cada comunidad afectada. Garantizar que las comunidades indígenas afectadas accedan a la EIAS del proyecto en un formato comprensible que incluya la traducción a idiomas indígenas. Adoptar medidas para proteger la vida e integridad personal de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y para prevenir la diseminación de enfermedades y epidemias entre las comunidades indígenas afectadas. La respuesta de Brasil y la OEA El Gobierno brasileño rechazó las medidas, calificándolas de precipitadas e injustificadas; llamó a consulta a su Embajador ante la OEA; retiró a su candidato para Comisionado de la CIDH; y, argumentando austeridad económica, ordenó la suspensión de los fondos para la Comisión y para su contribución anual a la OEA. Foto: Una de las 3000 casas demolidas por Norte Energía para paso al embalse de la represa. Crédito: Letícia Leite/Instituto Socioambiental (ISA) El panorama se tornó más sombrío cuando el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, declaró a la BBC: "La CIDH hace recomendaciones. Nunca son ordenes obligatorias para los países…ningún país estará violando ningún tratado si no hiciera lo que la Comisión le pide. La Comisión como tal no tiene fuerza obligatoria". Esas declaraciones destructivas dieron pie a que los Estados inconformes con decisiones de la CIDH iniciaran unproceso de reforma al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH) que duró más de dos años e intentó debilitar los mecanismos de la Comisión. Un paso atrás El 29 de julio de 2011, a cuatro meses de otorgar las medidas cautelares, la Comisión las modificó. Retiró su solicitud de suspensión del licenciamiento y de las obras del proyecto bajo el argumento de que el asunto de fondo era el debate sobre la consulta previa y el consentimiento informado. De ese modo, la CIDH solicitó a Brasil adoptar medidas para proteger la vida y la integridad personal y cultural de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, así como la salud y el territorio de todas las comunidades indígenas afectadas. Esta modificación representó un gran retroceso no solo para las comunidades indígenas del Xingú, sino también para las miles de comunidades de la región cuyas vidas e integridad personal están en riesgo por la inadecuada implementación de proyectos como Belo Monte. Las comunidades indígenas de Brasil tenían la esperanza de que la Comisión mantuviera la solicitud de suspensión de la represa, y los protegiera mientras tomaba una decisión sobre su caso, el cual fue presentado en 2011 por AIDA y organizaciones colegas de Brasil. Contra reloj Tras cuatro años, Brasil no solo ha incumplido las medidas cautelares, sino que ha solicitado reiteradamente que éstas sean levantadas bajo sus propias condiciones. Peor aún, el Estado ha permitido la continuidad de la construcción de la represa Belo Monte, la cual tiene un avance del 70%. Foto: Construcción de la represa Belo Monte sobre el río Xingú, Brasil, junio de 2014. Crédito: Programa de Aceleración del Crecimiento (Creative Commons). Hace un par de meses, Norte Energía S.A., la empresa a cargo de la construcción, solicitó la licencia de operaciónde la represa al Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Una vez otorgada la licencia, comenzará el relleno del embalse de la hidroeléctrica y con él la inundación de una parte de la selva del Amazonas casi de la mitad de tamaño de la ciudad de Río de Janeiro. Por otro lado, la Comisión aún no ha transmitido al Estado brasileño la petición del caso en el que se debería tratar la existencia o no de un proceso de consulta previa a la autorización del proyecto. Ello ocurre pese a que, al modificar las medidas cautelares, la propia Comisión señaló que dicha discusión se debía realizar en el marco de una petición.¿Cuál es el riesgo? Que la Comisión tome una decisión sobre el caso cuando sea demasiado tarde. Un gran reto Aunque se han registrado avances mínimos en la protección de las comunidades indígenas afectadas por Belo Monte como consecuencia directa de las medidas cautelares, los cuales no han sido reconocidos oficialmente por el Estado, el camino recorrido ha evidenciado que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no es perfecto y que es vulnerable a presiones políticas. Es urgente superar esa vulnerabilidad siendo que el objetivo final es tener un Sistema realmente eficiente para los destinatarios de su protección: las víctimas de violaciones de derechos humanos. En ese contexto y a cuatro años de lo que parecía una importante conquista, Belo Monte nos ha enseñado que el acceso a un sistema de protección de derechos humanos no puede estar supeditado a la agenda económica y política de algunos Estados, no si buscamos la protección efectiva de los derechos humanos en la región. En el actual contexto regional, el Sistema tiene y tendrá bajo su conocimiento muchos más casos como Belo Monte. Si bien no son casos fáciles de resolver, no podemos elegir la inacción frente al sufrimiento de miles de víctimas. La CIDH está aún a tiempo de actuar y esperamos que Belo Monte pase de un ser un retroceso a ser un ejemplo de avance en el acceso a la justicia. AIDA no cesará en sus esfuerzos por lograr que el ambiente y los derechos de las comunidades de la cuenca del Xingú en Brasil sean plenamente respetados.

Leer más

Hacia una ley para proteger los glaciares y el agua en Chile

Del agua dulce disponible en la Tierra, más del 70% está congelada en glaciares[1], convirtiendo a esos gigantes enla reserva de agua dulce más importante del planeta. La distribución de esa riqueza ha resultado generosa para algunos países. Según el Inventario Randolph, el mapa más completo de glaciares en el mundo, Chile es guardián de la mayor superficie de glaciares de Sudamérica: 23.6 mil km2 distribuidos en miles de glaciares que van desde las cumbres del Altiplano, en el norte del país, hasta el extremo austral del continente. El cambio climático y las actividades industriales cerca de ellos son las amenazas más serias para los glaciares. A través de litigio estratégico, AIDA trabaja para combatir ambas amenazas. El cambio climático ha provocado la disminución de la nieve y la lluvia, así como el aumento de la temperatura, lo que ha reducido la acumulación de hielo e incrementado el derretimiento de los glaciares. La exploración y explotación minera causan la degradación de los glaciares con la construcción de carreteras, la perforación y el uso de explosivos y materiales tóxicos. Estas actividades también generan polvo que se deposita en los glaciares, oscureciéndolos y acelerando su derretimiento. Aunque sabemos que el agua es fundamental para la vida y que los glaciares almacenan gran parte de ella, lalegislación que protege a los glaciares es sorprendentemente escasa a nivel mundial. No existe un tratado internacional orientado a su preservación ni un proyecto que lo esté considerando. A nivel nacional, solo Argentina cuenta con una ley para proteger sus glaciares. En Chile, el proyecto de ley sobre glaciares es debatido hace años en el Congreso. Considerando también la ola de sequías que azota actualmente a ese país, ¿se necesitan más argumentos para contar lo antes posible con una BUENA herramienta legal para cuidar a los glaciares chilenos? El camino a la ley El primer intento por promulgar una ley para protección de glaciares en Chile data de 2006. Fue impulsado por la aprobación del proyecto minero Pascua-Lama, el cual amenazaba a los glaciares montañosos del Norte del país. La iniciativa no prosperó y fue archivada en 2007. El 20 de mayo de 2014, un grupo de diputados autodenominados "la bancada glaciar" planteó un nuevotexto de ley. La propuesta fue ampliamente criticada por empresas mineras y de geotermia ya que buscaba preservar todos los glaciares y prohibía ellos actividades mineras y otras que pudieran afectarlos. En marzo de este año, el Poder Ejecutivo hizo una "indicación sustantiva" (una contrapropuesta) a dicho texto. Según organizaciones ambientalistas, la misma cambia completamente el espíritu de protección de los glaciares de la propuesta parlamentaria para responder más a las demandas de las empresas mineras. A continuación les presento algunos puntos a favor y en contra de la propuesta del gobierno elaborados con base a una minuta de prensa de organizaciones ambientalistas: Aspectos positivos Reconoce a los glaciares como reservas de agua dulce, proveedores de servicios ecosistémicos y bienes nacionales de uso público. Prohíbe la solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares. Fortalece las atribuciones de la Dirección General de Aguas para generar información, monitorear el estado de los glaciares e imponer multas. Eleva la jerarquía legal del inventario de glaciares. Aspectos negativos No protege todos los glaciares, sino solo a los que se encuentren en parques nacionales o reservas de regiones vírgenes. Esto resulta muy grave si consideramos que los glaciares más amenazados están en el Norte del país, donde los parques nacionales no abundan y donde comparten territorio con las reservas mineras. Peor aún es saber que en el Norte los glaciares abastecen de agua potable a millones de personas que viven en zonas de estrechez hídrica. Podría salvaguardar algunos glaciares fuera de áreas protegidas si éstos son considerados "reservas estratégicas de agua" por el Comité de Ministros para la Sustentabilidad. Sin embargo, la propuesta no hace referencia a instrumentos ni fondos públicos para realizar esa identificación. El riesgo es que eventualmente esa tarea quedaría en manos de consultoras que muchas veces son contratadas por las propias empresas mineras. Dispone que los glaciares no considerados "reservas estratégicas" quedarían a merced del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual determinaría si se puede o no realizar alguna actividad industrial en ellos. En el pasado, ese organismo ha permitido proyectos nocivos para los glaciares como Pascua Lama, Andina 244, Los Bronces y Los Pelambres. Establece que solo se revisarán las resoluciones de calificación ambiental de proyectos que afectan hoy a glaciares en parques nacionales o a glaciares declarados "reservas estratégicas". De ese modo, deja a todos los demás glaciares a merced de los proyectos mineros o energéticos que ya los están dañando. Por ahora no queda más que hacer un seguimiento de los debates internos en el Congreso y esperar que el resultado final sea una ley que garantice la protección de todos los glaciares y del agua que éstos resguardan. Mientras tanto, los defensores legales de AIDA trabajan con dedicación para prevenir y minimizar las amenazas de la minería al ambiente y a las personas. Actualmente estamos elaborando Lineamientos Básicos para la Evaluación de Impactos Ambientales de Proyectos Mineros, una guía que detalla el análisis comprehensivo que cualquier propuesta de proyecto minero debe contener. Abogamos para que las entidades de gobierno lleven a cabo evaluaciones exhaustivas antes de aprobar nuevos proyectos mineros y, cuando es necesario, realizamos litigio estratégico para hacer que esas entidades mejoren sus evaluaciones. También estamos fortaleciendo las leyes y precedentes ambientales aplicables a industrias extractivas. En Colombia y Panamá, AIDA está abogando activamente por la revisión de los códigos nacionales de minería, específicamente por la protección de recursos hídricos cruciales. Aplicamos el derecho internacional para influir en el tema y recurrimos a tratados internacionales para establecer precedentes que sean aplicados a la minería en general. También hemos comenzado a crear un grupo de expertos técnicos para ayudar a las comunidades y gobiernos locales a comprender y evaluar propuestas para la extracción de minerales. Visita por favor este blog para conocer más sobre minería, agua y los esfuerzos de AIDA para defender el derecho humano a un ambiente sano. [1] Según datos del Global Water Partnership: http://www.gwp.org/

Leer másAlertando a la CIDH sobre violaciones de derechos humanos en el hemisferio

Juana [1] padece problemas respiratorios y su hermana tiene asma. Vive en La Oroya, una pequeña ciudad ubicada en los Andes centrales de Perú. Pasaron años antes de que ella accediera a la información necesaria para entender el origen de sus males: la contaminación tóxica proveniente del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú. A la fecha, aunque ha habido avances, Juana y el resto de las personas afectadas por el aire contaminado de La Oroya no reciben la atención médica integral y especializada que requieren. En casos como el descrito, las víctimas no siempre encuentran justicia en sus países y es necesario elevar sus reclamos a nivel internacional. Un espacio para hacerlo, además del sistema de peticiones y casos, son las audiencias públicas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebra dos veces al año, en marzo y octubre. AIDA ha participado activamente en estas audiencias, en aquellas referidas a casos específicos como el de La Oroya o en audiencias temáticas sobre problemas que aquejan a países de América Latina o a la región en su conjunto. Hemos participado solos y en colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil. "Al proporcionar información y argumentos, buscamos que la Comisión visibilice situaciones preocupantes de violaciones de derechos humanos causadas por la degradación del ambiente, y que haga algo al respecto: que desarrolle estándares, realice el seguimiento respectivo y le haga recomendaciones a los Estados", explica María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA. De ese modo, por ejemplo, en octubre del año pasado, AIDA y organizaciones aliadas llamamos la atención de la Comisión sobre el desplazamiento forzado de personas provocado por la inadecuada implementación de proyectos minero-energéticos en Colombia. Además, solicitamos que la Comisión desarrolle estándares en materia de desplazamiento por megaproyectos e inste al Estado colombiano a atender adecuadamente a las víctimas. "Estas audiencias son la herramienta más amplia y flexible para que la Comisión reciba información sobre los temas que preocupan a la región. Son tantas las preocupaciones y tantas las organizaciones que buscan ser escuchadas que el tiempo no es suficiente. Las audiencias son un indicador de las problemáticas más relevantes en un momento determinado y a través de ellas la sociedad civil establece una agenda", dice Ana María Mondragón, abogada de AIDA. AIDA regresó este mes a Washington D.C., sede de la CIDH, para participar de una audiencia en la que puso sobre la mesa una preocupación actual y cada vez más profunda: el rol preponderante que las empresas están jugando en la violación de derechos humanos en América Latina. Un ejemplo de ello es lo ocurrido a Máxima Acuña Chaupe en Cajamarca, Perú. La empresa minera Yanacocha busca desarrollar un proyecto minero en sus tierras y a fin de conseguirlo, la acusó de usurpación de predios. Aunque un fallo judicial estableció la inocencia de Máxima, ella y su familia viven con el miedo de que intenten quitarles su hogar nuevamente. El caso de la familia Chaupe y de muchas otras en la región evidencia la importancia de llevar el tema ante la Comisión. "En la audiencia presentamos información para alimentar el debate sobre las oportunidades que tiene la Comisión para crear, implementar y fortalecer estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos. Al hacerlo, la Comisión podrá instar a que los Estados controlen y/o sancionen las actividades de empresas que como Doe Run Perú o Yanacocha generan daños en el ambiente y los derechos humanos, y garanticen el acceso a la justicia de las víctimas", señala Veramendi Villa. [1] El nombre real de la persona se mantiene en reserva para su protección.

Leer másLos humedales: Vitales y en riesgo

Los humedales son extensiones de terreno que están inundadas temporal o permanentemente. ¿Cómo se originan? El suelo, al cubrirse de agua regularmente, se queda sin oxígeno y da lugar a un ecosistema híbrido que combina las características de uno acuático y uno terrestre. Atendiendo a su definición, se considera humedales a los pantanos, páramos, ciénagas, marismas, esteros(zonas pantanosas), turberas (cuencas lacustres cubiertas por material vegetal) y a las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no excede los seis metros como los manglares y arrecifes de coral. No todos conocen a estos entornos únicos y menos los beneficios que brindan a las personas: Los humedales son supermercados biológicos porque albergan un cantidad enorme de biodiversidad: más de 100,000 especies conocidas de agua dulce. Al capturar y almacenar el carbono de la atmósfera, los humedales son nuestros aliados en la lucha contra elcambio climático. Se estima que en periodos largos, una hectárea de manglar captura 50 veces más dióxido de carbono que un bosque tropical. Los humedales contribuyen a la reducción de riesgos por desastres naturales. Así ocurrió en 2011, cuando la barrera coralina del Sistema Arrecifal Veracruzano, ubicado en el Golfo de México, protegió a la ciudad de Veracruz del embate del huracán Karl de categoría cuatro. Los humedales son fuente de subsistencia y empleo para millones de personas. Tan sólo en Panamá, el 90% de los ingresos económicos por pesca provienen de la captura de especies que en alguna etapa de su ciclo biológico dependen de los humedales de la Bahía de Panamá. Además, el agua para el riego de 570 millones de cultivos agrícolas en ese país proviene de esos ecosistemas. Al formar paisajes hermosos, los humedales son centro de actividades recreativas y turísticas como la observación de aves. Bajo amenaza Aunque son uno de los ecosistemas más productivos del mundo, más del 64% de los humedales del mundo han desaparecido. Las causas de su degradación son: Actividades como la agricultura que promueven el cambio de uso de suelo. Éstas contribuyen a la pérdida de cobertura de los humedales. Un ejemplo de ello es la Ciénaga Grande de Santa Marta en Colombia, en riesgo por las afectaciones que la agricultura ha causado en el agua que la abastece. El desarrollo urbano mal planificado como el que puso en riesgo a la Bahía de Panamá, sitio en el que se permitió el relleno y tala de manglares para la construcción de viviendas y carreteras. La obstrucción del flujo hídrico que alimenta a los humedales como se pretende hacer en México con la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces sobre el río San Pedro Mezquital, del cual depende Marismas Nacionales, uno de los bosques de manglar más importantes de ese país. La contaminación de fuentes de agua subterránea por actividades como la minería. ¿Qué hacemos por ellos? En AIDA trabajamos para proteger los humedales del continente americano. Abogamos por la preservación de los páramos colombianos y de humedales mexicanos como Cabo Pulmo, Marismas Nacionales y el Sistema Arrecifal Veracruzano con base en argumentos legales y científicos. Además, hemos elaborado informes rigurosos sobre las obligaciones internacionales que Costa Rica tiene para cuidar sus corales, y acerca de los criterios de protección de los corales en México. ¡Vamos por más! Nos preparamos para participar en junio de la Conferencia de las Partes (COP12) de laConvención Ramsar, un tratado intergubernamental que desde 1971 promueve la protección de los humedales y establece los principios para su conservación y uso sostenible mediante acciones nacionales y de cooperación internacional. Los países que firman y ratifican la Convención incluyen humedales de su territorio en la Lista Ramsar y se comprometen a tomar las medidas necesarias para mantener las características ecológicas de esos sitios, los cuales adquieren un valor significativo para cada país y para la humanidad. La Conferencia pondrá a prueba el compromiso de los países de América Latina para proteger sus humedales pues de ella saldrá el plan estratégico 2016-2021, el cual sentará las bases para la conservación de estos ecosistemas en la región. ¡Allí estaremos para contribuir al logro de ese objetivo!

Leer más