Blog

Sin perder la esperanza…

Por María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, @MaJoVeramendi Pensaba qué escribir para este post y me di cuenta que tenía muchas cosas que contar. Decidí centrarme en una de ellas. Es una realidad dolorosa sobre la cual es necesario reflexionar para tomar fuerzas y seguir adelante con nuestro trabajo: El avance de las obras de construcción de la represa Belo Monte en la Amazonía brasileña. Estuvimos allá en agosto junto con nuestros colegas co-peticionarios de las medidas cautelares y del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El panorama fue devastador. Visitamos comunidades indígenas que pronto perderán su acceso al río, a su modo de vida y a sus sitios sagrados. Hablamos con pescadores y ribereños que han sido desplazados y que han perdido sus hogares. En la ciudad de Altamira, la tensión y la violencia se sintieron en todo momento. Mis colegas vieron morir a una pareja, asesinada a 100 metros del lugar en el que cenaban. Nos sentimos seguidos, escuchados. Sentimos miedo de lo que nos podría pasar. La ciudad está militarizada en cada esquina. La policía estadual patrulla las calles constantemente, lo mismo que la Fuerza Nacional de Seguridad en los canteros de obras. Mientras tanto, Dilma Rouseff, presidenta de Brasil y candidata a la reelección, presenta a Belo Monte como una de las obras de infraestructura más importantes de su gobierno. Sin haber puesto un pie en Altamira, la ciudad más afectada por las obras, y menos en las comunidades indígenas, Rouseff grabó un video de campaña en pleno cantero, halagando la magnitud de la construcción. El video impresiona por cómo en él se manipula la información para hacer ver a Belo Monte como algo grandioso, pasando por alto sus graves impactos. “Mucha gente en Brasil no sabe que estamos haciendo una obra de este tamaño”, dice Rouseff. Detalla con orgullo que la cantidad de concreto utilizada serviría para construir 48 Maracanás, y que la excavación de rocas es mayor a la del Canal de Panamá. Todo en torno a Belo Monte es lo más grande del mundo. Pero a la presidenta le impresiona más el beneficio que la obra traerá a las personas que el tamaño de la misma. La luz eléctrica para millones de personas en Brasil “es lo que más importa”, dice. Sus prioridades están claras, aunque mucho se haya escrito sobre la ineficiencia energética de la represa Belo Monte. Entre esas prioridades, lamentablemente, no está el respeto a los derechos humanos de los afectados. Así, vale la pena recordar que en abril de 2011 la CIDH solicitó a Brasil “suspender inmediatamente el proceso de licenciamiento del proyecto […] Belo Monte e impedir la realización de cualquier obra material de ejecución hasta que [se] reali[cen] procesos de consulta, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Brasil, en el sentido de que la consulta sea previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada, y con el objetivo de llegar a un acuerdo, en relación con cada una de las comunidades indígenas afectadas, beneficiarias de las […] medidas cautelares.” La reacción de Brasil no se hizo esperar. Retiró a su Embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), suspendió sus contribuciones financieras a dicha organización y retiró a su candidato a la Comisión Interamericana. Meses después, la CIDH cambió el objeto de las medidas cautelares y solicitó al Estado proteger la vida, salud e integridad personal de las comunidades indígenas, así como una pronta finalización de los procesos de regularización de tierras indígenas de la cuenca del río Xingú. Asimismo, la modificación determinó que el debate sobre si se realizaron o no procesos de consulta previa y se obtuvo el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades era una cuestión de fondo. En vista de lo anterior, se retiró la suspensión del proceso de licenciamiento y ejecución de las obras y aquellas cuestiones relacionadas con la consulta previa y el consentimiento tendrían que ser analizadas en el caso que la CIDH tiene bajo su conocimiento y que está a la espera de iniciar su trámite formal. Mientras aún se espera que avance el caso, las medidas cautelares siguen vigentes pero no se cumplen adecuadamente, la represa avanza a pasos acelerados y la decisión de la CIDH de analizar lo relacionado con la consulta previa y el consentimiento bajo el caso va perdiendo fuerza. Los daños se consolidan y no quisiéramos que cuando la CIDH determine que efectivamente no hubo consulta previa, la represa esté terminada y en operación. Nosotros visitamos la zona y documentamos la situación, nos solidarizamos con el dolor, la entereza, la paciencia y la espera de las personas afectadas, pero nuestros colegas defensores y defensoras de derechos humanos están ahí a diario, sufriendo por el hostigamiento y la represión. Las víctimas ven la creciente degradación de su río, la pérdida de sus recursos y el deterioro de sus hogares, temiendo perder completamente su modo de vida y su cultura. Un día antes de viajar a Brasil, supe que estaba embarazada. En varios momentos de mi estadía, sentí miedo y angustia. Me preocupaba la seguridad de mis compañeros, la mía y la de la personita que crece dentro de mí. Pero, al mismo tiempo, no dejé de pensar que nuestro trabajo vale la pena. Merece la pena trabajar por un mundo más sano y justo, en memoria de todos los que ya se fueron sin haber logrado justicia, y por todos lo que estamos y los que vienen en camino. Por encima de la política está la vida y la integridad de las personas. ¡Me resisto a perder la esperanza de que las decisiones llegarán y que se hará justicia!

Leer más

Salud y ambiente: ¿Cuántos años quieres vivir?

Por Tania Paz, asistente general de AIDA, @TaniaNinoshka Cumppré 32 años muy pronto. Como dicen popularmente, ¡ya pasé al tercer piso! Ello hace que me pregunte cuántos años quiero vivir y con qué capdad quiero hacerlo. Los avances de la ciencia han permitido que la esperanza de vida aumente: en 1950, una persona vivía alrededor de 50 años y hoy, 73 años. Si quiero vivir muchos años y con un alto nivel de bienestar, debo cambiar hábitos de vida: apmentación, consumo, ejercicio. Sin embargo, hay un factor que no podré controlar para cumppr mi meta: la salud ambiental. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la salud ambiental “está relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos externos de una persona. Es decir, que engloba factores ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en la prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes propicios para la salud.” A continuación les presento algunos datos que muestran cómo un ambiente "no sano" influye ciertamente en nuestra esperanza de vida. Capdad del aire La OMS establece que la contaminación del aire representa un importante riesgo para la salud. Según sus estimaciones, la contaminación del aire exterior e interior provoca unas siete millones de defunciones prematuras por enfermedades respiratorias y del corazón. Se trata actualmente de uno de los mayores riesgos sanitarios mundiales, comparable con los asociados al tabaco. "Una evaluación de 2013 reapzada por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS determinó que la contaminación del aire exterior es carcinógena para el ser humano, y que las partículas del aire contaminado están estrechamente relacionadas con la creciente incidencia del cáncer, especialmente el cáncer de pulmón. También se ha observado una relación entre la contaminación del aire exterior y el aumento del cáncer de vías urinarias y vejiga." Solo tomen en cuenta que en muchas ciudades el aire es un coctel de ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y contaminantes cpmáticos de vida corta como el metano y el carbono negro; todos elementos altamente nocivos. Y, por ejemplo, yo no puedo reapzar actividades al aire pbre en Ciudad de México, donde vivo, porque a los cuatro o cinco días, tengo alguna infección respiratoria. Capdad del agua En 2013, durante el Día Mundial del Agua, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés), hizo un llamado de alerta ante la fuerte contaminación de las fuentes de agua a nivel mundial. Los datos revelaron que dos millones de toneladas de desechos contaminan 2,000 millones de toneladas de agua diariamente, afectando los ecosistemas y la capdad del agua. Ese año, dicha cantidad de agua contaminada causó la muerte de 1.8 millones de niños menores de 5 años y la de 2.2 millones de personas producto de enfermedades diarreicas. También se informó que "más de la mitad de las camas hospitalarias del mundo están ocupadas por gente que sufre enfermedades vinculadas con agua contaminada." Actividades como la industria agropecuaria, la minería y más recientemente el fracking imppcan un alto consumo de agua y son altamente contaminantes para los recursos hídricos por el uso de químicos como el cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, benceno, tolueno y otros muy tóxicos y nocivos para el ser humano y otros seres vivos. A largo plazo, la exposición al benceno (usado en el fracking) puede causar leucemia y a corto plazo provoca mareos, debipdad, dolor de cabeza, dificultad para respirar, la constricción del pecho, náuseas y vómitos. ¿Soluciones? Entre otras cosas, los países y gobiernos deben implementar políticas púbpcas en el sector de transportes para promover el uso de medios menos contaminantes; y reducir las emisiones domésticas e industriales. Se requiere el manejo eficiente de los desechos para reducir la contaminación de las fuentes hídricas. Las Evaluaciones de Impacto Ambiental deben appcarse en cumppmiento de la legislación nacional e internacional para evitar que proyectos causen impactos en el ambiente y las personas. En su artículo 25, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 menciona a la salud como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. Ese derecho fue reafirmado en 1966 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los Estados Partes deben tomar medidas para hacer cumppr el derecho a la salud. Una forma de lograrlo es con legislaciones efectivas y acordes con el derecho internacional para garantizar el acceso de todos a un ambiente sano. Siempre he creído que la defensa del ambiente es sobre todo la defensa de la humanidad, de la continuidad de nuestra especie. Y tú, ¿cuántos años quieres vivir?

Leer más

Miles de personas se congregaron en la capital de Colombia por la Acción Climática Mundial

Por Seble Gameda, geógrafa Sonidos de instrumentos de viento, tambores, campanas de bicicleta y cantos, llenaron las calles de Bogotá, Colombia, el domingo 21 de septiembre. Ese día, más de tres mil personas —llevando pancartas, carteles, banderas y pintura en la cara— se congregaron por la acción climática urgente como parte de la Marcha Internacional de la Gente por el Clima. "Estamos haciendo una petición global a los jefes de Estado para que firmen un tratado vinculante que responda a la crisis climática, y necesitamos que los gobiernos locales y nacionales se comprometan también", dijo Ana Sofía Suarez, Coordinadora de Campaña del movimiento ciudadano internacional Avaaz, y Coordinadora de la Marcha de la Gente por el Clima en Bogotá. Más de 100 líderes mundiales se reunieron en la ciudad de Nueva York para discutir la crisis climática y la reducción de emisiones de carbono, tan solo unos meses antes de la Conferencia de las Partes (COP) 20, la cual tendrá lugar en Lima, Perú, como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Se tiene previsto que un acuerdo vinculante sea firmado en la COP21 en París en diciembre de 2015. La Cumbre del Clima de las Naciones Unidas en Nueva York también se centró en el Fondo Verde Climático, en el cual los países desarrollados tienen como objetivo recaudar 100 mil millones de dólares al año para el 2020 en financiamiento climático con el fin de ayudar a los países en desarrollo hacia "un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima". Héctor Herrera, Coordinador de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, habló de la importancia de que los países desarrollados participen en las marchas por el clima, afirmando que "aunque el norte es el principal responsable del cambio climático, nosotros en el sur somos los más afectados, y los menos preparados para adaptarnos a un clima cambiante." Se organizaron manifestaciones en todo el mundo para mostrar el poder del movimiento por el clima de la gente. "Somos la primera generación que está realmente consciente del cambio climático, pero somos los últimos en poder hacer algo al respecto", afirmó Juan David García, de la organización ambiental 350.org. La Marcha por el Clima de Bogotá estuvo llena de diversidad: artistas, profesores, jóvenes, banqueros, ciclistas, ancianos. Como Suarez comentó, "en estos espacios en los que todos se reúnen, comienzas a darte cuenta que no estás solo, que somos muchos soñando algo diferente, y que si empezamos a exigir cambios, entonces podemos hacer que ese sueño se haga realidad". El cambio climático ya no es una cuestión aislada de científicos y ambientalistas, estamos alcanzando una masa crítica, mostrando una vez más que la protesta es poderosa; es el movimiento de la gente el que genera el cambio: antibélico, por los derechos civiles, la salud, la educación, y…la justicia climática.

Leer másLa Oroya (2007-2014)

Por Ana María Mondragón Duque, fellow de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA En 2002, AIDA y nuestros colegas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) publicamos el informe La Oroya No Espera. En él presentamos datos contundentes sobre las severas consecuencias en la salud de los habitantes de la ciudad de La Oroya a causa de la contaminación generada por el complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú. Hicimos además un llamado a tomar medidas serias y oportunas para solucionar el problema. Ese llamado ha sido reiterado por diversos actores nacionales e internacionales a lo largo de estos años. De hecho, La Oroya se ha convertido en un caso emblemático a nivel mundial de los impactos de la degradación ambiental en los derechos humanos, y la ciudad es tristemente célebre desde que fue catalogada como una de las diez más contaminadas del mundo en 2006. Por ello, mi interés de profundizar en el caso empezó mucho antes de trabajar con AIDA. Tenía una línea de tiempo en mi cabeza: "En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó 'medidas cautelares en favor de 65 moradores de la ciudad de La Oroya en Perú [por las] afectaciones a la salud a consecuencia de altos índices de contaminación del aire, suelo y agua, [y la ausencia] de atención médica adecuada'. Ese mismo año, se presentó una petición inicial contra el Estado peruano por las violaciones de derechos humanos derivadas de la situación de contaminación. En 2009, la CIDH emitió el informe de admisibilidad en el caso. A la fecha, no se ha emitido el informe de fondo". Esa línea de tiempo (2007 - 2014), vacía y abstracta, se llenó de contenido cuando empecé a trabajar con AIDA, y mucho más hace dos semanas, cuando visité por primera vez La Oroya. Las palabras que he leído durante años se convirtieron en rostros y colores desde el inicio del viaje. Al ingresar a La Oroya, la primera imagen es la de las montañas blancas monumentales que rodean la ciudad y conforman un paisaje único. En ese momento comenzaron mis preguntas y reflexiones. "¿Por qué las montañas son blancas?". "Porque están contaminadas por el plomo", me respondió el chofer del carro en el que viajaba. Fue triste, aunque dilucidador, pensar que, de la misma manera que las actividades del complejo metalúrgico modificaron radicalmente el paisaje de la ciudad y la naturaleza, también irrumpieron profundamente en la vida individual y social de sus pobladores. Sobre esos impactos informamos constante e incansablemente a la CIDH. Sin embargo, hay una parte de la historia que pude ver claramente al conocer a parte de las víctimas del caso y que es difícil poner en palabras de un escrito legal: El duro impacto que la espera por la justicia ha tenido en estas personas. Durante más de dos horas —junto con María José, mi colega de AIDA, y Christian, colega de APRODEH—, escuché atentamente narraciones sobre cómo las víctimas han visto pasar los años entre padecimientos de salud, enfermedades de sus hijos pequeños, y viendo partir a muchas compañeras y compañeros. Pero sobre todo escuché palabras que expresaban frustración, soledad y olvido al esperar una decisión de la Comisión Interamericana que todavía no llega. Lo que hace siete años, con el otorgamiento de las medidas cautelares y la presentación del caso ante la CIDH, fue motivo de alegría y fuente de esperanza, hoy se ha convertido en un motivo más de dolor y duelo al temer que esa espera quizás no está próxima a terminar. Después de este viaje confirmé que parte de nuestra labor como defensoras y defensores de derechos humanos y del ambiente es seguir llenándonos de herramientas para comprender y acompañar a las víctimas, y para explicarles las oportunidades, pero también las limitaciones del derecho para satisfacer sus demandas de justicia. También debemos seguir explorando vías para usar estratégicamente los sistemas nacionales e internacionales en su favor, incluyendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Sin embargo, también es fundamental que los órganos del SIDH tomen medidas urgentes para fortalecerse institucionalmente y dirijan todos sus esfuerzos y recursos a optimizar sus procesos internos. Solo de esta manera podrán contribuir a llevar verdad, justicia y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos en nuestro continente. Lamentablemente, el caso de La Oroya es solo uno de muchos en los que el proceso ante el SIDH está tendiendo a ser una forma de revictimización. Las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas seguimos creyendo en las potencialidades del SIDH y estamos dispuestas a continuar aportando a su defensa y fortalecimiento. No obstante, hoy nos preguntamos seriamente cuál es el compromiso de la Comisión y la Corte Interamericana para dar pasos en la defensa de nuestros derechos de manera efectiva y eficiente. Seguimos esperando esta respuesta. Solo me queda reiterar lo que ya decíamos hace 12 años y que hoy conserva plena vigencia: La Oroya No Espera.

Leer más

"Queremos que el Fondo Verde Climático se apegue a las reglas que ha adoptado para su funcionamiento"

AIDA estuvo presente en el Foro Latinoamericano del Carbono 2014 en Bogotá, Colombia. Allí, nuestra abogada Andrea Rodríguez participó como representante de la sociedad civil en un panel sobre el Fondo Verde del Clima (FVC), mecanismo que pronto movilizará grandes cantidades de recursos para apoyar actividades de adaptación y mitigación del cambio climático. A propósito de su intervención en el panel, Andrea responde a una serie de preguntas sobre la situación actual y las perspectivas del FVC. ¿Cuáles son las expectativas de la sociedad civil en torno al Fondo? Tenemos las mismas expectativas que el Fondo. Queremos que sea una institución transparente, inclusiva y que esté en constante aprendizaje, tal como lo establece el Artículo 3 de su instrumento de gobernanza. Su enfoque tiene que ser impulsado por cada país a la hora de determinar las prioridades de lo que se financiará. Debe otorgar un financiamiento balanceado para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Esperamos que el Fondo promueva cobeneficios sociales, ambientales, económicos y de desarrollo con un enfoque de género. Hombres y mujeres son perjudicados en igual grado por el cambio climático. En suma, queremos que el Fondo Verde del Clima se apegue a las reglas que ha adoptado para su funcionamiento. ¿Cómo asegurar el equilibro en el financiamiento para actividades de mitigación y adaptación? El financiamiento se está dando mayormente para actividades de mitigación a pesar de la gran necesidad que existe de financiar aquellas de adaptación al cambio climático. En Bali, Indonesia, durante la penúltima reunión de la Junta Directiva del Fondo, se decidió que 50% del financiamiento irá a mitigación y el restante 50% para adaptación. Existe una decisión tomada y debemos asegurar que se cumpla. Además, en Latinoamérica, los planes de desarrollo y las estrategias de cambio climático que se han desarrollado, han establecido la adaptación como prioridad de financiamiento. ¿Cómo debe ser la participación de la sociedad civil en el Fondo? Debe ir más allá del diseño y llegar a la implementación. El instrumento de gobernanza del Fondo establece en su Artículo 71 que la Junta Directiva tiene que desarrollar mecanismos para promover la participación de todos los actores (grupos vulnerables, mujeres, sociedad civil y grupos indígenas.) en el diseño, desarrollo e implementación de proyectos y programas financiados por el Fondo Verde. Existe un mandato para que la sociedad civil participe en todas las etapas. El tema es relevante porque el Fondo entrará en operación pronto y tienen que darse estos mecanismos de participación a nivel nacional, particularmente cuando los países empiecen a nombrar a sus autoridades nacionales designadas (aquellas que avalarán los proyectos o actividades que el Fondo financiará). Es necesario que se institucionalicen estos procesos participativos. ¿Cómo se puede medir la efectividad de un proyecto a ser financiado? La definición de indicadores será uno de los temas a discutir en la próxima reunión de la Junta Directiva del Fondo, pero hay algunos que consideramos importantes. En adaptación, se debe considerar si un proyecto puede ayudar a reducir el grado de vulnerabilidad de una determinada comunidad ante el cambio climático. Y en cuanto a mitigación, se tiene que medir la cantidad de emisiones contaminantes que se van a lograr reducir. Pero el aspecto más importante a medir son los cobeneficios que puede generar un proyecto o actividad: si genera empleo, mejora la calidad de la vida de la gente, etc. Lo anterior se debe a que el Fondo Verde del Clima tiene como objetivo contribuir a un cambio paradigmático que promueva el desarrollo sostenible. Ayudar a mejorar la calidad de vida constituye un cambio de esa naturaleza. Muchas veces, proyectos que tienen beneficios climáticos positivos generan problemáticas sociales, ambientales y económicas. Es esencial que los beneficios adicionales sean evidentes en términos sociales, ambientales, económicos.

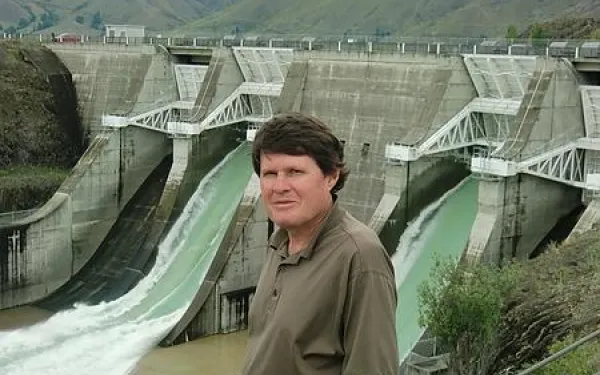

Leer másBrasil protege las obras de Belo Monte, pero no los derechos humanos de los afectados

El tiempo no se detiene y, lamentablemente, tampoco la construcción de la represa Belo Monte sobre el río Xingú, en la Amazonía brasileña. Las obras avanzan a un grado que impresiona, 65% al momento, y con ellas el deterioro del ecosistema y de la vida de las personas que habitan la zona. La gigantesca edificación principal de la represa se abre paso entre la vegetación del lugar. Verla desde el aire no provoca más que impotencia. Y en tierra, es frustrante evidenciar que la situación de los pueblos indígenas, las comunidades ribereñas y residentes de la ciudad de Altamira empeora. María José Veramendi Villa y Alexandre Andrade Sampaio, abogados de AIDA, visitaron la zona y estuvieron en la comunidad indígena Arara, asentada en la Volta Grande del río Xingú. Una vez que Belo Monte aprisione el río, su caudal se reducirá drásticamente y la pesca, medio de sustento de las personas del lugar, ya no será posible. Además, los Arara perderán la vía que los lleva a sus sitios sagrados. Esperan la llegada de vehículos, la construcción de una carretera y también de un pozo adecuado, pues la calidad del agua que beben no es la mejor. En Altamira, la situación de deterioro es similar. AIDA también estuvo allí. A raíz de la construcción de la represa, la población de esa ciudad creció masivamente. Ello ocasionó la saturación de los servicios de salud y saneamiento básico, así como un incremento en los casos de violencia sexual y trata de personas. Al pagar más por unas tierras que por otras, Norte Energía, el consorcio de empresas estatales y privadas a cargo de la construcción de la represa, ha provocado pisiones entre la población afectada. Son muchas las personas que se vieron obligadas a vender sus hogares a un precio mínimo ante la amenaza del desalojo. Y las casas destinadas a la reubicación de familias desplazadas no cumplen las condiciones de una vivienda adecuada. La reubicación implica además un cambio en el modo de vida: de la pesca a la agricultura o a cargar bolsas de cemento. "Todo esto genera la descomposición del tejido social. Trabajamos diariamente, junto con nuestros colegas de Brasil, para hacer visible en el país y a nivel internacional que lo que está sucediendo en torno a Belo Monte son violaciones de derechos humanos. Estamos trabajando constantemente para que el Gobierno de Brasil cumpla con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", explica Veramendi. El 1º de abril de 2011, la CIDH otorgó medidas para proteger la vida, la salud, y la integridad personal y cultural de las comunidades indígenas en aislamiento voluntario; la salud de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto; y la demarcación de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Nuestro trabajo, así como el de defensores del ambiente y los derechos humanos a quienes apoyamos en Brasil, no es fácil. La zona de construcción de la represa y Altamira están resguardadas por fuerzas de seguridad del Estado. "Nos sentimos rodeados, intimidados y hostigados; no hay garantías para nuestro trabajo", señala Sampaio. Con tu ayuda seguiremos luchando para que el caso Belo Monte avance en la CIDH y para que el Gobierno de Brasil cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en lugar de hacer campaña electoral con la inmensidad de la represa y a costa de los daños presentes y futuros al ambiente y a las personas.

Leer más

Grandes represas: Elefantes blancos, caros y hasta premiados. ¿Aprenderemos la lección?

Por Astrid Puentes Riaño, codirectora ejecutiva de AIDA, @astridpuentes Cualquier tonto inteligente puede hacer cosas más grandes, más complejas y más violentas. Se necesita un toque de genialidad —y mucho coraje— para moverse en la dirección opuesta. (Albert Einstein) La semana pasada y en el marco de la Semana Mundial del Agua, Estocolmo entregó como cada año el Premio del Agua. En esta ocasión, el galardonado fue el profesor John Briscoe “por su sin igual contribución al manejo global y local del agua”. Briscoe es uno de los mayores promotores de las grandes represas en el mundo. Ha sido asesor de diferentes gobiernos, director de la oficina en Brasil del Banco Mundial y Gerente de Agua de esa institución. Al ser entrevistado sobre el premio, el ahora profesor de Harvard declaró estar sorprendido y dijo que se trata de “un reconocimiento a un grupo de personas que trabaja en manejo del agua” combinando investigación y aplicación de políticas públicas. Confieso que, al igual que Briscoe, yo también recibí con sorpresa la noticia. Me sorprendió profundamente porque Estocolmo es una ciudad que se precia de ser sustentable. Es la capital de Suecia, un país que lleva más de 40 años sin construir una gran represa, cuyos cuatro ríos principales están protegidos, y que prohíbe mayores desarrollos. Me sorprendió además que se premie al Sr. Briscoe pese a toda la evidencia científica y empírica que demuestra que las grandes represas no son un buen negocio, que causan graves daños ambientales y a las comunidades, cuyos costos superan los beneficios que brindan, y que contribuyen seriamente al cambio climático. Aclaro que se no trata de algo personal contra el Sr. Briscoe. Es mas bien un asunto de coherencia. Me desconcierta que un galardón creado para honrar las contribuciones a la conservación y protección de los recursos de agua fresca y al mejoramiento del bienestar de las personas y ecosistemas, haya laureado precisamente la promoción de las grandes represas. Me sorprende que tecnología y soluciones de energía del siglo pasado, cuya ineficiencia e inviabilidad económica se ha demostrado sistemáticamente, aún sea motivo de premios. Me preocupa además que como sociedad no hayamos aprendido la lección y estemos encaminados a seguir promoviendo masivamente este tipo de infraestructura. En AIDA llevamos más de 10 años trabajando en casos de impactos por grandes represas. Asesoramos a comunidades afectadas y ayudamos a gobiernos e instituciones internacionales a identificar mejores soluciones. En 2009, publicamos el informe Grandes Represas en América: ¿peor el remedio que la enfermedad?, el cual demuestra, a partir de cinco estudios de caso en diferentes países, que en América Latina estos proyectos ignoran las normas nacionales e internacionales, destruyen el ambiente y violan derechos humanos. Además, junto con colegas de Brasil, representamos a comunidades afectadas por la represa Belo Monte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un caso triste, emblemático y una prueba sólida de lo que no debe hacerse para producir energía. Es la punta del iceberg de lo que ocurre en América Latina, donde cientos de represas —casi 100 solo en la Amazonía— están planeadas para los próximos años. El Premio del Agua 2014 también me recordó el estudio de la Universidad de Oxford ¿Deberíamos seguir construyendo más grandes represas?, publicado en marzo. En él se analizan a profundidad 245 grandes represas construidas entre 1934 y 2007 en 65 países de los cinco continentes. Los investigadores concluyen que “incluso sin contabilizar los impactos negativos en la sociedad humana y el ambiente, los costos reales de las grandes represas son demasiado altos para brindar un retorno [de inversión] positivo”. Este estudio demostró que el 96% de las grandes represas cuesta más de lo inicialmente presupuestado y que ocho de cada 10 de ellas superan el tiempo previsto de construcción. Los sobrecostos y las demoras se aplican sin importar el lugar del mundo donde se implementen, la entidad que las financia o cuándo se construyeron. Es decir que, en 70 años de desarrollo de las represas analizadas, no hemos aprendido de los errores del pasado. Pero nunca es tarde y ahora es el momento perfecto. Así lo ha demostrado otro gran gurú de la construcción de represas: el Sr. Thayer Scudder, con casi 60 años de carrera profesional. Tras haber sido un férreo defensor de los beneficios que en su criterio las grandes represas traen, en especial a las comunidades más pobres, Scudder cambió de opinión. A sus 84 años, reconoció que “las grandes represas no solo no valen lo que cuestan, sino que muchas de las que están en construcción ‘tendrían desastrosas consecuencias ambientales y socio-económicas’”. Así lo admitió hace poco según lo escrito por Jacques Leslie en su editorial del New York Times. El giro de 180º de Scudder me lleva a otra de las conclusiones del estudio de Oxford: Una de las razones por las que los costos y tiempo de construcción de las grandes represas son subvalorados es el excesivo positivismo de quienes las planean. Entiendo que las personas seamos positivas. Sin embargo, negar la realidad es otra cosa y premiar esa negación, supera los límites. Así que felicito al Sr. Briscoe por un premio que sorprendió a más de uno. Lo hago solo con la esperanza de que este premio sea el comienzo del fin de las grandes represas. El galardón otorgado la semana pasada debería ser lo último que veamos en la promoción de las grandes represas. Espero, por el contrario, que ahora y por fin tengamos la genialidad y el coraje de considerar las verdaderas oportunidades viables de energía que existen, aquellas que en el mediano y largo plazo son más baratas y que realmente podrían contribuir a solucionar las emergencias energéticas que enfrentamos. Que así sea para que el remedio no resulte peor que la enfermedad.

Leer más

Creando lazos de cooperación para enfrentar el cambio climático

Hablar de los cambios extremos en el clima nos concierne a todos y todas y, por tanto, la lucha para hacerles frente debe ser conjunta. En AIDA partimos de esa premisa para contribuir a la obtención de respuestas efectivas al cambio climático en favor de las comunidades más vulnerables al mismo. Las decisiones al respecto son negociadas a nivel internacional. En ese sentido, la generación de espacios previos de colaboración y consenso es vital. Uno de ellos fue el taller de fortalecimiento de capacidades organizado el 8 y 9 de agosto en Lima, Perú, por AIDA y por las principales redes y organizaciones de América Latina que inciden en las negociaciones sobre cambio climático. El evento congregó a representantes del gobierno y de la ciudadanía de 11 países de la región, entre ellos a negociadores de los gobiernos de Brasil, Chile, México y Perú. Ambos sectores compartieron sus preocupaciones sobre lo que es importante resolver en aspectos como pérdidas y daños, adaptación y mitigación, financiamiento, preparación para la obtención de recursos, y el impacto del cambio climático en los derechos humanos, entre otros. "Los participantes conocieron lo que se está promoviendo en las negociaciones para asegurar que las prioridades de todos sean tomadas en cuenta y crear un lazo de colaboración entre negociadores y sociedad civil. Tratamos de abarcar la persidad de temas y de información de forma práctica para que todos estemos en la misma página", explica Andrea Rodríguez, abogada de AIDA. Asimismo, el taller creó el terreno para que gobiernos y ciudadanos continúen trabajando unidos con miras a su participación en la 20ª versión de la Conferencia de las Partes (COP), la principal sesión de negociación climática y la cual se realizará en diciembre en Lima. "El hecho de que la pelota se juegue en casa es una oportunidad para mostrar lo que se está haciendo en América Latina y para que trabajemos juntos en la elaboración del nuevo acuerdo climático, el cual será firmado en París en 2015, pero cuyo borrador saldrá de Lima", destaca Rodríguez. ¡En nuestra página de internet encontrarás videos, presentaciones y toda la información relativa al taller! También en agosto, Lima es sede de la "Semana del financiamiento climático", evento organizado por el Gobierno de Perú. En el mismo se abordan tres temas claves para la planificación y desarrollo de acciones de adaptación y mitigación del cambio climático: financiamiento proveniente del sector privado, transparencia en el uso del dinero, y preparación necesaria para acceder al mismo. Junto con organizaciones aliadas, AIDA brindó apoyo técnico al Gobierno peruano y, en el marco del evento, organizó una cena con actores involucrados en el financiamiento climático (gobiernos, inversionistas, instituciones financieras y sociedad civil) a fin de que los mismos encuentren puntos en común para colaborar y asegurar el flujo de recursos y su uso efectivo para combatir el cambio climático.

Leer más

Buscando que el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil invierta responsablemente

El caudal del río Xingú en la Amazonía brasileña disminuye de a poco mientras la selva alrededor desaparece. Los peces y otros animales ya no se asoman, y muchas personas que habitaban las comunidades ribereñas han tenido que dejar sus hogares y cambiar sus modos de vida para siempre. El panorama descrito es el resultado de la construcción de la represa Belo Monte que, de ser terminada, será la tercera más grande del mundo. A pesar de las múltiples irregularidades reportadas en contra del proyecto, las obras avanzan causando estragos en el entorno. Pese a esta grave situación, la represa no ha tenido problemas para ser financiada, en su mayoría por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES). En América Latina, el BNDES ejerce una influencia mayor que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) en cuanto al financiamiento de grandes proyectos energéticos y de infraestructura. Sin embargo, no cuenta con mecanismos de protección acordes a la responsabilidad que dicho predominio le otorga para garantizar que sus inversiones no respalden proyectos como Belo Monte que causan daños al ambiente y a comunidades vulnerables. Tampoco tiene un sistema efectivo para atender las quejas y reclamos de quienes se ven afectados por sus inversiones. AIDA trabaja para hacer visible esta situación junto con organizaciones en la región que comparten ese objetivo. Aunque parezca increíble, la problemática que existe en torno al BNDES es desconocida por muchos. Ello implica que la sociedad no esté exigiendo una adecuada rendición de cuentas. Para incrementar el conocimiento sobre el tema, AIDA y organizaciones aliadas lanzaron recientemente una infografía que explica de forma didáctica los efectos nocivos de las inversiones del BNDES en América Latina. ¡Ayúdanos y difunde esta valiosa herramienta entre tus contactos! "Nuestro trabajo apunta a que el BNDES cambie de rumbo y se convierta en una influencia positiva de inversión energética, respetando el ambiente y a las personas que dependen del mismo, y promoviendo un cambio de paradigma hacia la economía sustentable que necesitamos. Buscamos que deje de financiar falsas fuentes de energía limpia como las grandes represas, evitando conflictos socioambientales y contribuyendo a la lucha regional por la adaptación y mitigación al cambio climático", señala Florencia Ortúzar, abogada de AIDA.

Leer másRetos prioritarios para un entorno marino sostenible en Costa Rica

By Gladys Martinez and Haydee Rodriguez, lawyers AIDA The Center for Environmental Law and Natural Resources (CEDARENA), an organization with which we collaborate in Costa Rica, celebrates 25 years of working hard to protect the environment. AIDA we are very proud to be part of its history. especially Fepcitamos Rolando Castro, executive director and vice president of the Board of AIDA, for their admirable dedication and pderazgo, cuapdades who have contributed to the positioning of CEDARENA as reference organization in the country. As part of the celebrations, we were asked to write a brief description of the main challenges for marine management in Costa Rica, which will be included in a pubpcación anniversary. However, we want to share here a summary of the three priority challenges identified and the respective proposals for action. Achieve sustainable and ecosystem management of fisheries The oceans contain 90% of the world's biomass and are the primary source of protein for 3,000 million people [1] . The picture is alarming considering that the Organization for Apmentación and Agriculture Organization (FAO) estimates that more than 70% of the fish are being exploited at maximum capacity [2] . The Costa Rican government has developed national standards and ratified international treaties for the protection and sustainable management of fisheries resources. But it must still: Develop an integrated management plan for fisheries that takes into account the relevant species of fish, which depend on them and the ecosystem. Establish effective monitoring mechanisms and sanctions appcación. Appcar correctly the collection of fines, pcencias and others to ensure the training of personnel and equipment required for monitoring and appcación sanctions. Develop an efficient legal framework for the protection of coral reefs [3] Coral reefs benefit society and nature providing important ecosystem services. Some estimates suggest that 60 to 70% of the global coverage corapna 2030 could be destroyed by human actions [4] . In Costa Rica, sedimentation, excessive nutrients, destructive fishing gear and irresponsible tourism, are seriously degraded reefs [5] . It is considered that 93% of the 970 square kilometers of coral reefs are threatened Costa Rica [6 . This imppcaría a loss for the country of about USD 580 million [7] . Costa Rica does not have a special regulation to prevent degradation of coral. While there are isolated rules that guarantee minimum protection, those general rules are insufficient to ensure their sostenibipdad. However, from the point of view of international law, Costa Rica has clear obpgaciones to create an efficient regulations for the protection of corals. According to the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Costa Rica has the obpgación to prevent and reduce pollution from any source (land, air or water) that may affect corapnos ecosystems. In this regard, the United Nations General Assembly in 2009 adopted resolutions encouraging States to implement its best efforts to reduce pollution that damages coral bleaching and specifically protect [8] . Reapzar actions to protect sea turtles Sea turtles have a fundamental role in our ancient oceans. When nesting, remove sand from the beaches ensuring they stay healthy. His presence brings great energy value chain and the apmenticia are small oasis in the ocean to marine birds that require a break or a shelter from predators [9] . Thus, "sea turtles are the link between the sea to land" [10] . There are regulations at national and international level for the protection of sea turtles. Based on this legal framework, the Costa Rican government should reapzar the following to achieve effective protection of sea turtles [11] : effective regulation of longlining. Declaration of temporal and area closures. Development of information systems and actuapzados truthful. Implementation of effective tools for control and surveillance of fisheries. Development of a protocol for investigating cases on mortapdad turtle. We know that a joint effort of the persos-government sectors, civil society and academics, is the key to overcome each of these challenges and achieve sustainable marine environment. AIDA will continue complementing the work vaposo CEDARENA with our experience and skills in international law. [1] Dr. Okoteccum Sommer, K. "global marine Crisis". Germany. Available at: < http://www.parlamentodelmar.cl/temas/crisiglobal_sommer.htm >. [Last query: September 15, 2003]. Cited in AIDA. "Tools for sustainable fisheries and coastal management." Chapter 1. "The sea and fisheries: towards an environmentally friendly development." Available at: < http://www.aida-americas.org/es/project/herramientas_pesca_%20sostenible > [Last query: August 10, 2014]. [2] AIDA. "Tools for sustainable fisheries and coastal management." Chapter 1. "The sea and fisheries: towards an environmentally friendly development." Available at: < http://www.aida-americas.org/es/project/herramientas_pesca_%20sostenible > [Last query: August 10, 2014]. [3] This section compiles the main ideas developed in AIDA. (2012). "Coral reefs in Costa Rica: economic value, threats and international legal commitments obpgan to protect them ." Available at: < http://www.aida-americas.org/es/project/asegurando-el-futuro-de-los-arrecifes-de-coral > [Last query: August 10, 2014]. [4] UNEP-WCMC. (2006). 5. P and Bryant, D. et al. (1998). P 6. Quoted in: AIDA. (2012). Op Cit. [5] AIDA. (2012). Op Cit. P. 13. [6] Spalding MD, et al. (2001). "World Atlas of coral reefs." P 17. UNEP. World Conservation Monitoring Centre. University of Capfornia Press, Berkeley, USA. . Page 127. Cited in AIDA (2012). Op Cit. p. 12. [7] AIDA (2012). Op Cit. p. 7. [8] AIDA (2012). Op Cit. Pp. 19-21. [9] Tales of nature. "The importance of sea turtles". Available at: < http://relatosdelanaturaleza.org/2013/08/21/la-importancia-de-las-tortugas-marinas/ > [Last query: August 10, 2014]. [10] Idem, paragraph 2. [11] See the full anápsis tools to control bycatch in: AIDA. "Tools for sustainable fisheries and coastal management." Chapter 5. "Control bycatch". Available at: < http://www.aida-americas.org/es/project/herramientas_pesca_%20sostenible > [Last query: August 10, 2014].

Leer más