Project

Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa

El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.

Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.

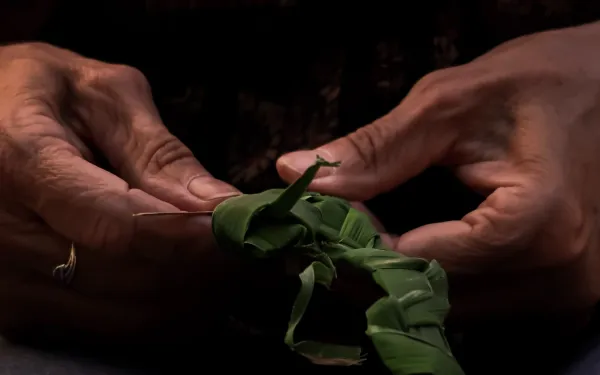

Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.

Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.

Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.

A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.

Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.

Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.

Proyectos relacionados

Un kit de herramientas prácticas para usar la Opinión Consultiva 32 de la Corte IDH en el trabajo por la justicia climática

CONSULTA Y DESGARGA EL KIT DE HERRAMIENTAS La crisis climática ya está afectando a personas y comunidades de toda América Latina y el Caribe, dañando hogares, medios de vida, ecosistemas y el derecho fundamental a un ambiente sano. La Opinión Consultiva 32 (OC 32/25) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es la primera de su tipo en determinar que tanto Estados como actores no estatales, entre ellos empresas, tienen obligaciones claras y vinculantes, derivadas del derecho internacional, para abordar las causas y consecuencias de la crisis climática como un asunto de derechos humanos.Este pronunciamiento histórico, hecho pública el 3 de julio de 2025, brinda a personas defensoras del ambiente y los derechos humanos una nueva y poderosa herramienta para exigir acciones y justicia.Pero ¿cómo usar este dictamen para la protección efectiva de personas, comunidades y ecosistemas frente a la emergencia climática?Pero ¿cómo aplicar hoy esta decisión en casos reales, campañas, litigios y políticas? Un kit de herramientas jurídicas por la justicia climáticaPara ayudar a responder esa pregunta, más de 20 personas expertas y organizaciones ambientales, de derechos humanos y académicas —entre ellas AIDA— elaboraron una publicación que analiza la decisión histórica de la Corte IDH, con énfasis en sus aplicaciones prácticas.La publicación —Justicia Climática y Derechos Humanos: Estándares y Herramientas Jurídicas de la Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos— contiene 14 escritos, organizados en cuatro secciones clave:Conocimiento y Derechos Esenciales;Obligaciones Estatales y Corporativas;Derechos de Personas y Grupos Afectados; yDemocracia Ambiental y Reparaciones. Cada escrito contiene:Contexto y antecedentes para situar el tema.Un análisis jurídico claro de las principales contribuciones de la Corte.Una revisión crítica de cómo estos estándares pueden ser aplicados en la práctica.Identificación de oportunidades para el litigio y la incidencia, así como de las lagunas por llenar. Todo el contenido fue sometido a una rigurosa revisión por pares para garantizar su precisión y coherencia. ¿Por qué esto es importante ahora?Con la OC-32/25, las personas defensoras y las comunidades de toda la región cuentan ahora con:Fundamentos más sólidos para los litigios, al incorporar estándares de derechos humanos en casos relacionados con el clima.Apoyo legal para la rendición de cuentas empresarial, al aclarar las obligaciones de las empresas para prevenir y remediar daños.Argumentos para ampliar la protección de las personas más afectadas: niños, niñas, mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y personas defensoras del ambiente.Herramientas políticas para exigir acciones climáticas nacionales alineadas con la protección de los derechos humanos. En una región que enfrenta riesgos climáticos desproporcionados, esta decisión transfiere el poder a las comunidades y movimientos que buscan justicia. ¿Qué puedes hacer con este kit de herramientas?Esta publicación es una herramienta para facilitar la comprensión de la decisión de la Corte y promover —con base en ella— acciones jurídicas y políticas concretas para proteger a comunidades y ecosistemas frente a la emergencia climática.Está dirigida a personas, comunidades, organizaciones y redes que trabajan en temas de crisis climática y derechos humanos, a quienes brinda estándares y recomendaciones prácticas para fortalecer sus estrategias y esfuerzos de litigio e incidencia.En resumen, está diseñada para ayudarte a incorporar argumentos jurídicos sólidos en tu trabajo, incluyendo:Diseñar medidas de protección urgentes para las comunidades más vulnerables.Fortalecer las campañas de incidencia con respaldo jurídico.Nutrir la legislación climática y los debates sobre políticas públicas.Apoyar las demandas de las comunidades en materia de adaptación y resiliencia.Integrar estándares de derechos humanos en los litigios estratégicos. Ya seas abogado/a, miembro de una organización, líder o lideresa de tu comunidad o responsable de políticas públicas, este conjunto de herramientas puede ayudarte a convertir los estándares jurídicos en una protección y rendición de cuentas reales. Un llamado a la acciónAmérica Latina es la región que menos responsabilidad tiene en las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero esta entre las más afectadas por los daños climáticos. La OC-32/25 abre un nuevo capítulo: uno en el que la defensa de los derechos humanos es también la defensa de nuestro clima.Ahora es el momento de utilizar esta decisión para impulsar la justicia en toda la región.Juntos/as, podemos convertir este hito jurídico en protecciones tangibles para las personas y los ecosistemas que más las necesitan. CONSULTA Y DESGARGA EL KIT DE HERRAMIENTAS

Leer más

Justicia Climática y Derechos Humanos: Estándares y Herramientas Jurídicas de la Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El 3 de julio de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió su Opinión Consultiva OC-32/25 sobre la Emergencia Climática y Derechos Humanos (Opinión Consultiva), marcando un hito histórico a nivel jurídico y político en la lucha global por la justicia climática. Se trata de la primera opinión consultiva emitida por un tribunal internacional que concluye que tanto los Estados como los actores no estatales –por ejemplo, las empresas– tienen obligaciones, derivadas del derecho internacional de los derechos humanos, de abordar las causas y consecuencias de la emergencia climática.En la Opinión Consultiva, la Corte articula obligaciones claras, vinculantes y urgentes para proteger el sistema climático global, prevenir las violaciones de derechos humanos derivadas de su alteración y garantizar reparaciones climáticas. Esta Opinión Consultiva marcará la pauta para los litigios climáticos en tribunales locales, regionales y nacionales, y sentará las bases para la formulación de políticas climáticas, facilitando el anclaje de la legislación local y las negociaciones globales en obligaciones legales vinculantes, y no meros compromisos voluntarios. Asimismo, servirá como testimonio vivo de las experiencias y el conocimiento profundo de quienes están en primera línea frente a los efectos del cambio climático y lideran la lucha por la justicia climática. Inequívocamente, esta opinión afirma tanto los peligros que el cambio climático representa para los derechos humanos, como el potencial transformador que la acción climática, y reparación de daños, con un enfoque de derechos humanos, puede tener.La OC-32/25 no es un evento aislado. Forma parte de un movimiento global sin precedentes por la justicia climática y converge con las recientes opiniones consultivas sobre el clima emitidas por Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) y de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Igualmente, precede a la potencial opinión consultiva en materia climática de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Corte ADHP). En conjunto, estos procesos consultivos marcan un momento decisivo en la consolidación de un marco jurídico más integral, y con un enfoque de derechos humanos, para afrontar la emergencia climática, considerada por la Corte IDH como una amenaza excepcional, que pone en peligro la vida en el planeta y socava gravemente el disfrute de los derechos humanos. Además, estas opiniones consultivas pueden ayudar a superar la inercia política que ha frenado durante mucho tiempo el progreso de las negociaciones internacionales sobre el clima, y la formulación de políticas nacionales en esta materia. Esta publicación recopila catorce escritos temáticos elaborados por una coalición de expertos y organizaciones ambientales, de derechos humanos y académicas que han participado activamente en el proceso consultivo desde su inicio. Los temas reflejan las principales áreas temáticas articuladas por la Corte en la Opinión Consultiva y se organizan en cuatro secciones: (i) Conocimiento y Derechos Esenciales; (ii) Obligaciones Estatales y Corporativas; (iii) Derechos de los Pueblos y Grupos Afectados; y (iv) Democracia Ambiental y Reparaciones.Cada escrito fue elaborado por una organización líder y sometido a una rigurosa revisión por pares para garantizar su precisión y coherencia. En conjunto, ofrecen un análisis exhaustivo de las principales contribuciones de la Opinión Consultiva, sus implicaciones jurídicas y prácticas, así como las lagunas y oportunidades que esta decisión histórica presenta en las áreas temáticas seleccionadas. Los escritos también proporcionan argumentos, estándares y recomendaciones prácticas para fortalecer las estrategias de litigio e incidencia climática.La publicación, concebida como un recurso para redes jurídicas y de incidencia, pretende mejorar la comprensión sobre el alcance de la decisión de la Corte así como fomentar la acción jurídica y política para impulsar los cambios estructurales necesarios para que las comunidades y los ecosistemas alcancen la justicia climática.Lee y descarga la publicación

Leer más

Comunidades de Argentina, Chile y Bolivia alertan de los impactos de la minería de litio

Comunidades originarias de Argentina, Chile y Bolivia, junto con las organizaciones ambientales que integran la Alianza por los Humedales Andinos, realizaron un encuentro en la provincia argentina de Catamarca, donde visitaron el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra: un humedal gravemente afectado por la industria minera de litio.A lo largo de varios días, integrantes de comunidades indígenas atravesaron largas distancias —desde la Puna jujeña, el norte chileno y la región andina de Bolivia— para encontrarse en el territorio, compartir experiencias y fortalecer una voz común frente al avance del extractivismo. La visita al salar fue parte de una serie de acciones que buscan visibilizar los daños socioambientales que la minería de litio está provocando en los humedales andinos, las cuencas de agua y las formas de vida que dependen de ellos.Desde 1997, la extracción de litio por parte de la empresa Minera del Altiplano S.A. —subsidiaria de la empresa Livent que actualmente pertenece a Río Tinto— ha generado daños ambientales profundos en el Salar del Hombre Muerto, entre ellos la desecación de de más de 5 kilómetros de la vega del río Trapiche, un impacto que persiste hasta hoy. Actualmente, en el Salar del Hombre Muerto se desarrollan 12 proyectos de litio, en distintas etapas. Ante la afectación del río Trapiche y la pretensión de cinco empresas mineras de extraer agua del río Los Patos, la comunidad que habita el salar decidió judicializar el reclamo. En 2024, la Corte de Justicia de Catamarca reconoció el daño a la vega del río y ordenó al gobierno provincial abstenerse de otorgar nuevos permisos para la actividad minera en la zona del Río Los Patos, hasta que se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral de todos los proyectos funcionando a la vez. Un año después, el Ejecutivo provincial presentó un informe que no cumple con lo ordenado: recupera información antigua y omite analizar los efectos acumulativos reales, concluyendo, sin fundamentos técnicos, que no existen impactos negativos en la cuenca del Río Los Patos. Actualmente, la Corte de Justicia de Catamarca debe evaluar si el estudio presentado por el gobierno cumple con lo ordenado o debe ser rechazado por insuficiente.Elizabeth Mamani, de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, en Antofagasta de la Sierra, señaló: "Una de las consecuencias de la minería fue la muerte de una de las vegas del río Trapiche, la matanza de animales y también la desviación del río Los Patos".Desde Jujuy, Franco Vedia, integrante de la comunidad aborigen Tusaquillas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, advirtió que "en Jujuy lo que está pasando con la minería es que las empresas están intentando entrar al territorio sin consultar a las comunidades. Se están violando derechos fundamentales: el derecho de las comunidades a decidir, a conservar su identidad cultural y, sobre todo, el derecho colectivo al agua".Además, indicó: "para nosotros, la extracción de litio es algo terrible; significa la muerte, porque se están llevando el agua. En Catamarca vimos lo que no debería pasar, están dejando morir a la Pachamama, a la tierra y a sus habitantes".Desde Chile, Rodrigo Espíndola Araya, de la Comunidad Lickan Antay de Toconao, remarcó las similitudes entre ambos países: "Lo que está pasando en Catamarca, Argentina, es similar a lo que está pasando en Chile, particularmente por el tema del agua. Ya se vaticina que va a ser una lucha muy fuerte en contra de las mineras. Nosotros, como pueblo originario, tenemos una lucha con respecto al uso y al derecho del agua. Pero acá, en Argentina, es algo impactante de ver: cómo la minera avasalla a los hermanos y hermanas argentinos, cortándoles el agua".Por su parte, Cindy Quevedo Monardes, de la comunidad Colla Finca El Chañar, en la comuna de Tierra Amarilla, Copiapó, Chile, expresó: "Ha sido doblemente conmovedor ver la naturaleza, todo lo que tienen acá en Catamarca, pero también ver el impacto de lo que significa tener a una empresa minera que está afectando de manera increíble estos espacios, donde todavía se ve naturaleza y biodiversidad. La afectación ha sido grande al secar vegas completas, como la del río Trapiche. Creo que es impactante verlo no solo desde afuera, sino estar acá, ver lo que ha ocurrido y lo que nos puede ocurrir a los países y a las regiones que estamos expuestas a la minería". La minería de litio y la amenaza a los humedales andinosLos humedales andinos —salares, bofedales, lagos y lagunas— de Argentina, Bolivia y Chile enfrentan un grave riesgo por el avance de la extracción de litio y otros minerales demandados para la transición energética del norte global. En estos ecosistemas se concentra más del 53% de los recursos de litio del planeta.Los gobiernos locales deben realizar estudios ambientales integrales que evalúen los impactos en los ecosistemas de manera completa y acumulativa. Además, tienen la obligación de garantizar la participación de las comunidades locales, así como su acceso a información ambiental completa, veraz y transparente en temas ambientales, de acuerdo con los estándares del Acuerdo de Escazú.Frente a este contexto, el pasado 3 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la Opinión Consultiva 32 sobre emergencia climática y derechos humanos. Este pronunciamiento esclarece las obligaciones que los Estados del continente deben cumplir para proteger efectivamente a personas y comunidades afectadas por la crisis climática.La Corte IDH reconoció, por primera vez, la existencia del derecho humano autónomo a un clima sano, derivado del derecho a un ambiente sano, reafirmando que la crisis climática afecta derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, al agua, a la alimentación, a la propiedad y al trabajo.Este pronunciamiento brinda herramientas para garantizar el respeto de los derechos humanos en toda la cadena de valor de los minerales para la transición energética, así como para asegurar la integridad de los ecosistemas en América Latina.

Leer más