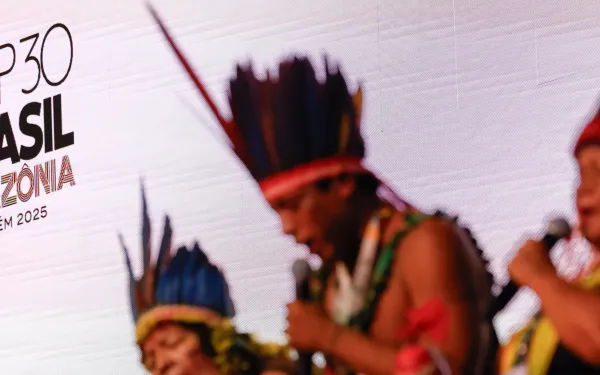

Con más de 25 horas de retraso, terminó la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30). La llamada "COP de la Amazonía", celebrada en la ciudad brasileña de Belém do Pará, deja desilusión por no haber cambiado el rumbo, pero también algunos avances para seguir empujando la acción climática. No fue un fracaso total: el multilateralismo sigue vigente, aunque aporreado.La COP30 estuvo marcada por la presencia de pueblos indígenas, sobre todo de la cuenca amazónica, que llenaron calles y eventos paralelos. Sin embargo, según reportes, solo una fracción de estas delegaciones accedió a las salas formales de negociación, mientras que un número desproporcionado de representantes de la industria de los combustibles fósiles sí participaron del evento oficial. Esta asimetría es reflejo de la salud democrática del régimen climático: en la COP de la Amazonía, la fuerza de pueblos indígenas y afrodescendientes se sintió en la calle, pero sus voces siguieron estando subrepresentadas de los espacios de toma de decisiones.A pocos días de iniciada la conferencia, se publicó el más reciente informe de síntesis de las contribuciones determinadas a nivel nacional actualizadas. Su mensaje fue quizás más agrio que dulce, pero dejó un punto rescatable: aunque la brecha para mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 °C sigue siendo enorme y compleja, el informe confirma que el Acuerdo de París sí ha contribuido a encauzar el desafío. Hoy estamos mejor que en un escenario sin acuerdo: se han frenado las proyecciones de crecimiento de emisiones, aunque no lo suficiente.A estas alturas, está claro que las COP no van a “salvar el mundo”, pero tampoco parece posible que salgamos de esta crisis sin la plataforma de cooperación que ofrecen. Desde ahí, vale la pena preguntarse qué nos deja la COP30. El acuerdo aprobado: Global de MutirãoLa palabra "Mutirão" hace referencia al espíritu de colaboración, cuerpo y alma que Brasil quiso traer al proceso de negociación internacional de esta COP.El acuerdo aprobado habla de mantener viva la meta de no superar los 1.5°C en la temperatura del planeta, reconociendo que el tiempo se agota. Para ello propone dos mecanismos voluntarios liderados por la presidencia, que por ahora parecen declaraciones de buena intención que herramientas con dientes: un "acelerador global de implementación" y la "misión de Belém al 1.5°C". En cuanto a financiamiento, el texto establece un programa de dos años de trabajo sobre el Artículo 9.1 del Acuerdo de París, referido a los recursos públicos que los países desarrollados deben proveer, entendiéndose en el contexto del Artículo 9 en su totalidad. Se incluyó una nota al pie para dejar claro que esto no prejuzga la implementación de la nueva meta global. El riesgo que advierten las organizaciones de la sociedad civil es que esta formulación siga diluyendo las obligaciones específicas de los países desarrollados bajo la narrativa de "todas las fuentes de financiamiento", sin reglas claras sobre quién debe poner realmente los recursos y en qué condiciones. El valor real de todo esto aún está por verse en la práctica. Lo ganado: un nuevo mecanismo para la transición justaUn avance importante de la COP30 fue la adopción del Mecanismo de Acción de Belém (BAM, por sus siglas en inglés), un nuevo arreglo institucional bajo el Programa de Trabajo sobre Transición Justa. Fue la principal bandera de la sociedad civil organizada.Se trata de un hub para centralizar y articular iniciativas de transición justa alrededor del mundo, brindando asistencia técnica y cooperación internacional para que la transición no repita los errores de la era de los fósiles.El texto incorpora buena parte de los principios que empujó la sociedad civil latinoamericana —incluyendo de derechos humanos, ambientales y laborales; el consentimiento previo, libre e informado; y la integración de grupos marginados— como pieza clave para lograr acción climática ambiciosa.Aun con brechas en salvaguardas y en la definición de su gobernanza, el BAM es un avance concreto de esta COP en materia de justicia climática. Es un punto de partida para discutir no solo que haya transición, sino cómo y con qué reglas se hace para evitar que se replique la lógica de los fósiles. Su diseño y puesta en marcha concreta se debatirán en las próximas COP: ahí será clave que la región llegue con propuestas sólidas y en bloque. Terminar con los fósiles y la deforestación: dos "casi" que nos ponen en otro peldañoUn acuerdo para dejar atrás los combustibles fósiles y la deforestación —atendiendo de frente y sin más rodeos las causas principales de la crisis climática— "casi" queda en la decisión final.Más de 80 países del norte y del sur pedían una hoja de ruta para salir del petróleo, el gas y el carbón. Y más de 90 apoyaron la idea de otra para detener y revertir la deforestación hacia 2030. Aunque las solicitudes lograron entrar en borradores de la decisión de cierre de la conferencia, desaparecieron del texto final tras la resistencia de los grandes productores fósiles.Aun así, no nos vamos con las manos vacías: Brasil, a cargo de la Presidencia de la COP30, anunció que impulsará dichas hojas de ruta, aunque fuera del régimen formal de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Para el caso de la salida de los fósiles, Colombia se comprometió a coorganizar, junto con los Países Bajos, la primera conferencia global sobre el tema en abril de 2026.Si bien no quedó establecido dentro de las negociaciones oficiales, vale la pena celebrar que por primera vez un grupo tan amplio de países unió fuerzas para conseguirlo. Estos dos "casi" importan: nos dejan en un nuevo piso político y jurídico para las siguientes rondas. Dos herramientas para avanzar con la adaptaciónLa COP30 dejó herramientas para que las negociaciones sobre adaptación sigan adelante.La decisión de Mutirão llama a triplicar la financiación colectiva de adaptación hacia 2035, ligada a los USD 300 mil millones anuales acordados en la nueva meta global. Es menos de lo que pedían los países más pobres (triplicar para 2030, con cifra explícita), sin claridad ni garantía del rol de los países desarrollados, pero es un ancla política que aprovechar.Al mismo tiempo, se adoptó un primer paquete de 59 indicadores para el Objetivo Global de Adaptación (GGA). Varios países africanos y personas expertas los calificaron de "poco claros, imposibles de medir y en muchos casos inutilizables" porque sacrifican precisión y anclaje en las realidades de las comunidades a cambio de destrabar el acuerdo. En respuesta, el texto incluyó la "Visión Belém–Addis", una ventana de dos años para corregir fallas y hacer que el marco sea operativo de aquí a 2027.En resumen, tenemos más promesas de dinero y un marco de indicadores más débil de lo necesario, pero también un proceso donde la región podrá seguir empujando por un GGA útil y un financiamiento de adaptación justo y suficiente. Pérdidas y daños: lento y ni tan seguroEl avance en este tema ha sido desesperantemente lento frente a la urgencia. En la COP30 se acordó por fin la tercera revisión del Mecanismo Internacional de Varsovia. El resultado es frustrante pues las discusiones han durado una década mientras las comunidades ya están pagando el costo del calentamiento.Por otro lado, el Fondo de Respuesta a Pérdidas y Daños, creado hace dos años, lanzó su primer llamado a solicitudes, con un paquete inicial de USD 250 millones en subvenciones para los próximos seis meses. El Fondo cuenta con 790 millones prometidos, pero solo 397 efectivamente depositados, una brecha enorme ante las necesidades estimadas en cientos de miles de millones anuales para países en desarrollo.La esperada presión política para que los países desarrollados aumentaran sus aportes quedó muy diluida en el texto final, aunque al menos se logró vincular al Fondo con la nueva meta global de financiamiento acordada en la COP29. Un nuevo Plan de Acción de GéneroLa COP30 terminó con la adopción de un nuevo Plan de Acción de Género bajo el Programa de Lima renovado. El Plan tiene cinco áreas prioritarias: fortalecimiento de capacidades y conocimiento; participación y liderazgo de las mujeres; coherencia entre procesos; implementación y medios de implementación con enfoque de género; monitoreo y reporte. Además, da una hoja de ruta para que la acción climática sea realmente sensible al género, con indicadores para medir progresos. Metano: un supercontaminante aún sin el protagonismo que exige la ciencia En la COP30, los contaminantes climáticos de vida corta, particularmente el metano, ocuparon un espacio relevante gracias a un pabellón exclusivo donde hubo conversaciones con diversos actores regionales y globales. Además, se presentó el Global Methane Status Report 2025, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Coalición por el Clima y el Aire Limpio. El informe señala avances "significativos" desde el lanzamiento del Global Methane Pledge en 2021. Sin embargo, advierte que el progreso actual aún está lejos de la meta de reducir un 30 % las emisiones de metano al 2030.En las negociaciones oficiales, aunque el borrador del Sharm el-Sheikh Mitigation Ambition and Implementation Work Programme incluía una referencia explícita a la necesidad de mitigar metano mediante una adecuada gestión de residuos, esa mención fue eliminada del texto final, quedando únicamente un llamado general a mejorar la gestión de residuos y restando protagonismo a la urgencia de reducir emisiones de un contaminante cuya mitigación es esencial para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Aun así, durante la COP30 se lanzó la iniciativa global “No Organic Waste (NOW) Plan to Accelerate Solutions”, que busca reducir en 30 % las emisiones de metano provenientes de residuos orgánicos para 2030.En general, esta COP dejó pasar una oportunidad clave para cumplir con su objetivo. Si realmente queremos mantenernos en la senda del Acuerdo de París, debemos tratar al metano como lo que es: una oportunidad decisiva que todavía no estamos aprovechando. ¿Cómo cerramos la COP30 y nos preparamos para la siguiente?La COP31 se llevará a cabo en Turquía, bajo la presidencia de Australia. Y, más allá de las carencias que dejó la COP30, hay al menos cuatro cosas que defender y en las que avanzar: La normalización del debate sobre la salida de los fósiles, con más de 80 países pidiendo abiertamente una ruta y Colombia–Países Bajos llevando esa conversación a una conferencia específica en 2026.Una agenda forestal que, aunque quedó fuera del texto, deja la promesa de una hoja de ruta de Brasil y el respaldo explícito de un grupo amplio de países.Un avance pequeño pero real en adaptación con la decisión de triplicar la financiación y un primer conjunto de indicadores que, aunque débiles, dan algo desde donde empujar mejoras.La creación de un nuevo mecanismo para la transición justa, que puede definir cómo se hace la transición, unificando y potenciando esfuerzos que favorezcan y protejan a personas trabajadoras, comunidades y pueblos indígenas.

Leer más