Blog

Latinoamérica y su biodiversidad poco conocida

Por Tania Paz, asistente general de AIDA, @TaniaNinoshka La región de América Latina y el Caribe cuenta con poco más de 2,000 millones de hectáreas de superficie terrestre, 15% de la superficie terrestre del planeta. Sin embargo, posee la mayor persidad de especies y ecorregiones del mundo. Tiene alrededor de un tercio de la dotación mundial de recursos hídricos renovables y América del Sur dispone de cerca del 30% de la escorrentía (circulación libre de agua sobre la superficie en una cuenca de drenaje) total mundial (CEPAL, 2002). Aun así, existen muchos ecosistemas que no conocemos a pesar de su enorme importancia para el ambiente y la humanidad como son los manglares, glaciares y páramos. Los manglares Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biopersidad (CONABIO) de México, los manglares son formaciones vegetales en las que predominan distintas especies conocidas como mangle: un árbol o arbusto con ramas descendentes que llegan al suelo y arraigan en éste. Tienen la particularidad de ser plantas resistentes a la salinidad del agua y se desarrollan en las planicies costeras de los trópicos húmedos, cerca de las desembocaduras de ríos y arroyos, o alrededor de esteros y lagunas costeras. Son la transición entre los ecosistemas terrestres y los ecosistemas marinos. Los manglares son una barrera natural de protección que contiene la erosión de vientos y mareas; prestan servicios ambientales persos al filtrar el agua y permitir el abastecimiento de mantos freáticos (agua subterránea); capturan gases de efecto invernadero y actúan como sumideros de bióxido de carbono que ayudan a amortiguar los efectos del cambio climático. Entre las principales amenazas para los manglares están las relacionadas con el desarrollo urbano, industrial, turístico y agropecuario, mismo que compite por el suelo donde se asientan estos frágiles entornos e implica actividades que generan gran contaminación. Consulte el caso de Marismas Nacionales y la Laguna Huizache-Caimanero, humedales que resguardan el 10% de los manglares más importantes de México y 60 especies en peligro de extinción, y que están bajo la amenaza de un proyecto turístico. Los páramos Los páramos son ecosistemas de alta montaña que van desde 2,500 hasta 3,600 m. s. n. m., con gran humedad y viento seco. Son considerados fábricas de agua porque son esenciales para su generación. Contribuyen además a la regulación climática gracias a su capacidad de absorber gas carbónico. Colombia posee la mayor superficie de páramos en el mundo con el 98% de las especies vegetales de páramo. Estos ecosistemas también albergan persidad de flora y fauna. Entre sus habitantes están el oso de anteojos y el cóndor de los Andes, el ave voladora más grande del mundo. Los páramos poseen metales preciosos, por lo que son amenazados por actividades mineras que se desarrollan o pretenden desarrollarse en ellos. En Colombia, por ejemplo, el Páramo de Santurbán está en la mira de un proyecto minero que pondría en riesgo la fuente de agua dulce de millones de colombianos. AIDA emprende una campaña para exigir la adecuada delimitación de Santurbán y así evitar que allí se instale la minería, actividad prohibida en páramos. Los glaciares Los glaciares son grandes masas de nieve, hielo cristalizado y pedazos de rocas que se acumulan en grandes cantidades. Estas formaciones pueden fluir cuesta abajo o a lo ancho debido a su propio peso hasta desembocar en sistemas hídricos. Pueden derretirse, evaporarse o dar paso a la formación de icebergs. En Latinoamérica, el 70% de los glaciares tropicales del mundo se ubica en las elevadas cumbres de la Cordillera de los Andes de Perú, Bolivia y Ecuador (OLCA, 2013). Los glaciares regulan el suministro de agua mediante la escorrentía durante los períodos secos y más calurosos, así como el almacenamiento de agua en forma de hielo durante los períodos húmedos y fríos. En Ecuador, la ciudad de Quito obtiene 50% del agua de la cuenca hidrográfica de glaciares y en Bolivia, la ciudad de La Paz, el 30%. El deshielo, producto de los efectos del cambio climático, es la principal amenaza para los glaciares. Desde 1970, los glaciares andinos han perdido 20% de su volumen, de acuerdo con un informe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú (SENAMHI). Vea el documental La Era del Deshielo de Señal Colombia. Fuente: YouTube Esto pone en riesgo la producción de agua para los países andinos. En Perú, por ejemplo, el volumen de la superficie de glaciares que se ha perdido equivale a 7,000 millones de metros cúbicos de agua, cantidad que representa alrededor de 10 años de abastecimiento de agua para la ciudad de Lima. En caso de derretirse los glaciares, el agua que contienen podría incrementar el nivel del mar en alrededor de 66 metros y provocar efectos catastróficos en ciudades costeras (OLCA; 2013). Como vemos, América Latina es una región totalmente rica en biopersidad que juega un papel importante en el mundo y en la continuidad de la especie humana. La belleza y riqueza del continente quedan expresadas en la letra de América, canción de Nino Bravo: “Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América”. ¡Defendamos y preservemos nuestro Edén!

Leer másSobre la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC)

Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna, y Mónica Valtierra, voluntaria de AIDA Varsovia, Polonia. En febrero de 2012, los gobiernos de Bangladesh, Canadá, Ghana, México, Suecia y Estados Unidos, y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) se unieron para lanzar la Coalición Clima y Aire Limpio para Reducir Contaminantes de Corta Vida (CCAC por sus siglas en inglés). Parte de los debates desarrollados en el marco de la COP19 abordaron el trabajo de esa iniciativa y la oportunidad que representa la reducción de ese tipo de agentes contaminantes para la lucha contra el cambio climático. La reducción de los Contaminantes Climáticos de Corta Vida (CCCV) mantiene abierta la puerta de los 2°C y, al ayudar a resolver el problema climático, tiene además efectos positivos en la producción de comida y en la salud de las personas. Con esas ideas, la representante del Ministerio de Ambiente de Alemania abrió el evento promovido por la CCAC en Varsovia. Helena Molin Valdés, directora de la Secretaría de la Coalición, mencionó que el campo de acción de la misma abarca temas como vehículos y maquinaria que funciona con diésel, manejo municipal de desperdicios, desarrollo de tecnologías limpias para la producción de ladrillos, promoción de tecnologías alternativas al uso de HFCs (hidrofluorocarbonos), programas para mejorar el uso de estufas domésticas, planes de acción nacional, y administración y manejo sustentable de cultivos agrícolas y de ganado, entre otros. A decir de Rachel Kyte, vicepresidenta de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial, a esa entidad le preocupa mucho el impacto del carbono negro en actividades productivas relacionadas con la agricultura: un aspecto primordial para el desarrollo mundial. La reducción de CCCV, afirmó, es una oportunidad para muchos países de ganar tiempo y el reto del Banco Mundial es decidir en qué proyectos es prioritario invertir para mejorar el desarrollo de las comunidades locales y, a largo plazo, conseguir beneficios internacionales para el clima, el desarrollo social y la disponibilidad de alimentos. Por otro lado, Kyte instó a ver más allá de los mercados para el metano ya que, dijo, pueden desarrollarse plataformas y mecanismos con carbono negro y agricultura que mejorarían considerablemente la salud humana. Al respecto, Molin Valdés habló de la importancia de involucrar a los sectores a cargo de la salud pública para que comiencen a monitorear las repercusiones de la contaminación atmosférica, una de las principales causas de muerte en muchos casos, en la población de cada país. Respecto de las estrategias futuras de la CCAC, adelantó que en 2014 se discutirá acerca de sociedades de metano, gas natural y petróleo; se harán estudios sobre las posibilidades financieras del carbono negro; y, junto al Banco Mundial, se establecerá un mecanismo para facilitar un mercado para los CCCV. Nathaniel Keohane, del Fondo para la Defensa Ambiental, señaló que a la organización le preocupa la producción de metano proveniente de la producción de gas natural y petróleo, pues es la segunda fuente de emisiones de metano a nivel global después del sector agrícola. En el cierre del evento, la delegada de Nigeria, afirmó que para su país y las naciones en desarrollo, unirse a la CCAC es algo natural si lo que se ambiciona es el desarrollo sustentable. Para Nigeria, la contaminación atmosférica se traduce en miles de mujeres que mueren al año por usar leña para cocinar, y comunidades que pierden sus medios de supervivencia por la deforestación, añadió. Por ello, subrayó, la reducción de los CCCV no implica sólo eliminar un problema ambiental, sino también generar empleo y crecimiento económico. Beneficios para la agricultura, la salud y el clima En un evento organizado por Earthjustice, Molin Valdéz remarcó que la CCAC representa la necesidad de actuar en este momento para combatir el cambio climático y que fue gracias a los avances científicos que la Coalición surgió. Lo hizo para dar una rápida respuesta a la urgencia de reducir los CCCV, un objetivo que es mejor conseguirlo de forma colectiva, acotó. Diramid Campbell-Lendrum, de la OMS, informó que cerca de 3.3 millones de personas mueren al año en el mundo por contaminación atmosférica externa, y 3.5 millones por contaminación dentro del hogar, sobre todo la que proviene de estufas que funcionan con leña y producen carbono negro. La reducción de CCCV es también un problema de salud pública, remarcó. Es oportuno entonces atacarlo con programas para el uso eficiente del transporte público, generando áreas seguras para caminar y ciclovías, complementó. Los asistentes expresaron ideas persas sobre el tema: Canadá. Según el delegado de ese país, numerosas acciones nacionales y locales están en proceso de implementación en el marco de la CCAC. Entre ellas destacó regulaciones para el sector industrial y automotriz que usa combustibles fósiles, y la implementación de nuevos estándares de calidad para las emisiones industriales. Colombia. Rodrigo Suárez Castaño, director del Ministerio de Ambiente de Colombia, contó que la experiencia colombiana en la reducción de CCCV inició incluso antes de que el país se uniera a la Coalición, con temas de transporte público, algo prioritario en la agenda de salud nacional. Entre las acciones gubernamentales mencionó los estándares de emisión para la producción de ladrillos y la reconversión de infraestructura para los productores a gran escala. En materia de desechos sólidos, destacó que se redujo el número de tiraderos de basura y se aumentó el de vertederos para desechos finales, los cuales funcionan de forma sustentable. Adelantó que se aprovechará al apoyo en capacitación y consultoría de la CCAC para ejecutar proyectos de reciclaje con el sector privado, para el desarrollo y establecimiento de un inventario actualizado de HFCs, y para publicar el primer borrador del Plan Nacional de Acción para los CCCV. México. Su delegado se refirió a un plan a futuro para la reducción de emisiones en fuentes móviles y fijas que funcionan con diésel para generar beneficios en áreas urbanas con índices de contaminación atmosférica altos. La propuesta consiste en fijar estándares de calidad más altos y sustituir combustibles. A finales del 2013 habrá un Plan de Acción Nacional sobre los CCCV, adelantó. Suecia. El delegado cerró el evento invitando a los países a comprometerse y actuar ahora por un “crecimiento verde”, posible con acciones conjuntas de más ciudades y naciones que compartan errores, aciertos, técnicas, infraestructura y desarrollo.

Leer más

Financiamiento verde: fuentes, preparación y el destino de la ayuda

Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna, y Mónica Valtierra, voluntaria de AIDA Varsovia, Polonia. El financiamiento destinado a combatir el cambio climático ha estado muy presente en los eventos paralelos a la COP19. Los aspectos discutidos en torno a ese tópico incluyen el origen de los recursos, la preparación previa a la movilización de los mismos, y el destino del apoyo financiero traducido en acciones que aporten de forma real a solucionar el problema. persificando las fuentes de financiamiento del Fondo Verde Climático (FVC) El World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) y la Climate Markets and Investment Association (CMIA) organizaron un evento para discutir sobre ese tema, así como acerca de los instrumentos necesarios para movilizar los fondos del FVC. Giles Dickson, vicepresidente de Política Ambiental y Promoción Mundial del conglomerado multinacional de energía y transporte Alstom, dijo que para que el sector privado participe con recursos económicos, deben crearse en el Fondo mecanismos de incentivos y marcos de inversión en forma de préstamos. Es importante romper con el mito de que el sector privado utilizará recursos públicos para su beneficio, pues su intención real es contribuir a los instrumentos financieros en los que el sector público tiene participación, destacó. Por su parte, Jeanne Ng, directora de Asuntos Ambientales de la compañía de electricidad CLP Group, con sede en Hong Kong, afirmó que el sector privado ya realiza proyectos de financiamiento para energías renovables sin el uso de recursos públicos. Por ello, añadió, es necesario que el Fondo tome en cuenta esos esfuerzos para integrarlos en sus objetivos y que los recursos públicos no vayan a proyectos que ya están siendo atendidos. Sobre las atribuciones que tendrían que incluir al sector privado en las inversiones del Fondo, Ng señaló que no es posible que el FVC comercialice productos bajos en el uso de carbón sin la ayuda de instituciones privadas. Para Vikram Widge, jefe de Finanzas y Política sobre Clima de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Fondo debe tener un rol participativo para capitalizar los recursos financieros y generar ganancias. Los instrumentos financieros deben garantizar la estabilidad de los recursos privados y el desarrollo de los países, puntualizó. Según Dickson, la participación del sector privado puede hacerse por tres vías: en proyectos a nivel local y municipal, mediante la promoción tecnológica, y a través de la elaboración de proyectos provenientes de empresas privadas. Ello sólo sucederá si los gobiernos llevan a cabo políticas económicas que garanticen resultados positivos, aclaró. Preparación de la ayuda Esta cuestión fue el centro de la discusión en otro evento paralelo, denominado Rolling up the sleeves for the Green Climate Fund: Expectations and experience from building GCF readiness, en el que representantes de diferentes países expresaron su parecer: Sudáfrica. Zaheer Fakir, principal asesor de políticas en el Departamento de Asuntos Ambientales de Sudáfrica, señaló que hace falta un país líder para conducir los proyectos del Fondo, algunos de los cuales están diseñados para problemas ambientales específicos. Hay cosas que no pueden ser replicadas pues dependen de la capacidad institucional de cada país, remarcó. No se trata sólo de dar dinero a entidades nacionales, ya que existen problemas de lavado de dinero y acceso directo a los recursos financieros. Los recursos deben utilizarse para proyectos con un potencial de transformación y cuyo destino no debe de ser únicamente actividades para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, complementó. Al respecto, Richard Calland, profesor asociado de derecho público en la Universidad de Cape Town, elaboró un estudio sobre la preparación de cada país. En él menciona tres requisitos indispensables: debe ser relativo, responsivo y razonable. Al identificar dificultades nacionales en temas de planeación, propuso que el Estado forme alianzas financieras con instituciones de investigación. No se trata de la capacidad de implementar los recursos financieros, sino de usar la máxima capacidad posible, explicó. Por último, en el tema de acceso a los recursos financieros, hizo un llamado a pensar en cuáles serán las modalidades, los estándares fiduciarios y las salvaguardas. Alemania. Norbert Gorben mencionó que se está considerando la posibilidad de participar y contribuir el próximo año al FVC con 14 mil millones de euros a través de esquemas bilaterales y de organizaciones multilaterales. Recordó que la Junta Directiva del Fondo debe pedir a la Secretaría que se tomen acciones de preparación para empezar a implementar programas y movilizar los recursos lo antes posible. Alemania quiere dar apoyo en las áreas que cada país requiera de forma específica, añadió Ina Von Frantzius, asesora sobre política y financiamiento climático del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo. Perú. Gabriel Quijandria, viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente, señaló que junto con el Ministerio de Finanzas se trabaja en un programa de modernización del Estado en el que se discute la creación y establecimiento de una entidad nacional encargada de implementar y administrar los fondos una vez que el FCV comience a operar. La preparación, agregó, no es un concepto fácil, sino un tema que involucra actitud. Para definirlo es necesario poner más atención a la perspectiva de las comunidades pobres, indicó. Como ejemplo citó a los agricultores que usan seguros internacionales contra los efectos de fenómenos climáticos como El Niño. El destino de los recursos El financiamiento de países del sur para también países del sur parece una tendencia creciente en el mundo en desarrollo. En su mayoría, los recursos provienen de los sectores privados de esos países y son destinados a proyectos relacionados con políticas públicas. El tema fue abordado en otro evento paralelo a la COP19 en Varsovia: Developing Countries in the Driving Seat for Accelerating Green Finance. Al respecto, Monique Barbut, jefe de la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD por sus siglas en inglés), dijo que lo prioritario es saber a dónde va el dinero exactamente, ya que los recursos financieros para el clima provienen en un 60% de inversiones del sector privado, y gran parte de ese dinero va a proyectos de energía renovable, lo cual no es suficiente para combatir el cambio climático. Aproximadamente un 48% del flujo gubernamental se destina a proyectos de adaptación relacionados con el uso sustentable de la tierra, añadió. Sobre la importancia del destino de los recursos, aclaró que la misma depende de los beneficios sociales que se generen. Aquellos fondos relacionados con proyectos sustentables pueden significar menos migración, pobreza e inseguridad para las comunidades vulnerables, explicó. Zaheer Fakir, representante del Gobierno sudafricano, habló sobre liderazgo. En su criterio, a los países del sur les interesa mucho más actuar para combatir el cambio climático que a los países del norte, y es por ello que se muestran más abiertos a poner su dinero en el mercado. “No nos podemos sentar a esperar que un proceso multilateral se ponga de acuerdo”, ya que es ahora cuando los países sufren de pobreza extrema, desempleo, jóvenes sin educación y otros problemas que los hacen volver a casa y actuar en lugar de esperar. “¿Cómo se puede mejorar la vida de las personas en casa?”, preguntó Fakir. Se trata de “ser verde”, de involucrar a las comunidades, a los grupos indígenas y a todos los niveles de la sociedad en proyectos verdes, respondió. Más que la procedencia de los fondos, lo importante es si se invierte o no en tecnologías relevantes para la resolución de problemas climáticos en un país, aseveró Nick Beglinger, presidente de Swisscleantech, asociación empresarial de tecnología limpia con sede en Zurich. Los negocios pueden hacer dinero al mismo tiempo que ayudan al ambiente, subrayó. También dijo que es necesario empezar a innovar en las finanzas verdes. Propuso revisar el uso del dinero público de los fondos de pensiones para alcanzar metas comunes entre la sociedad y el gobierno, ya que los pensionistas son los inversores ideales para planes a largo plazo. En ese tema, agregó, no existes muchas diferencias entre países desarrollados y subdesarrollados, por lo que las pisiones entre sur y norte deberían ser eliminadas con miras a que los fondos funcionen de forma eficiente sin importar su procedencia.

Leer más

Políticas públicas para cambio climático en América Latina

Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna, y Mónica Valtierra, voluntaria de AIDA Varsovia, Polonia. En un evento paralelo a la COP19, CANLA y PCL —dos de las redes climáticas más importantes de la región— expusieron sobre la actualidad, los avances, las necesidades y retos en materia de políticas nacionales para combatir el cambio climático en América Latina. Daniel Ryan, de FARN, presentó un estudio comparado de distintos países de la región cuyo marco conceptual se basó en decisiones tomadas por agencias de gobierno, normas legales, metas y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Los resultados del estudio dan cuenta que en América Latina existe un aumento significativo en la elaboración de políticas sobre cambio climático a nivel nacional, pero que persisten serias deficiencias en su implementación. De acuerdo con los reportes nacionales, ello se debe en gran parte a la falta de recursos y de capacidad del Estado para ejecutar planes y programas. Carlos Rittl, del Observatorio do Clima de Brasil, mencionó que ese país cuenta con una excelente red de monitorio de gases de efecto invernadero, lo que permite analizar las estrategias necesarias para reducir dichas emisiones. Para Brasil, añadió Rittl, es esencial abordar el tema del cambio climático debido a su vulnerabilidad ante las consecuencias del mismo: el país ha experimentado cambios de clima extremos. Según Rittl, Brasil tiene estrategias nacionales para combatir el cambio climático desde 2005, contando desde 2009 con una Estrategia Nacional para el Cambio Climático. Sin embargo, mencionó, uno de los retos más grandes es armonizar los marcos legales locales y coordinar con los distintos niveles de gobierno. Por último, Rittl señaló que el reto más importante para Brasil es mejorar los mecanismos de transparencia y acceso a la información. En el evento se habló de la necesidad de formar coaliciones políticas a nivel regional para conseguir el logro de objetivos generales ante los retos climáticos más importantes. Estos objetivos son los siguientes: integrar una agenda climática para el desarrollo de políticas sectoriales, posicionar las políticas sobre cambio climático en escenarios institucionales centrales, y construir coaliciones sociales y políticas más amplias. Sobre el caso mexicano, Mariana Castillo, del CEMDA, se refirió a los recientes avances que en materia de políticas de cambio climático implicó la puesta en vigor de la Ley General de Cambio Climático. Esa norma establece la estructura institucional mexicana para hacer frente a las necesidades del país de políticas tanto de adaptación como de mitigación. Además, plantea la creación de un Fondo Verde Nacional y del INECC: un instituto integrado por académicos, sociedad civil y gobierno para realizar investigaciones relacionadas con el cambio climático y mejorar así las estrategias en ese ámbito. En el cierre del evento, la ambientalista Mónica Anaya dijo que al ser el cambio climático tan importante para América Latina, las actuales estrategias en la región necesitan renovarse y ser mejoradas pues no están funcionando. Apuntó asimismo a la urgencia de llevar adelante un proceso más democrático para tomar decisiones sobre lo que se está haciendo y alcanzar soluciones tangibles.

Leer más

Financiamiento para cambio climático: necesidades y expectativas

Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna, y Mónica Valtierra, voluntaria de AIDA Varsovia, Polonia. Al hablar de los recursos económicos necesarios para hacerle frente al cambio climático, la discusión en la plenaria de la COP19 se enfocó en tres temas: financiamiento a largo plazo, el reporte del Comité Permanente, y reporte del Fondo Verde Climático (FVC) a la COP. Financiamiento a largo plazo Filipinas. Remarcó que ese tipo de financiamiento es crucial para los países en desarrollo y que los acuerdos a los que se llegue en 2015 dependerán de qué tan lejos esas naciones estén dispuestas a llegar. Se necesita “claridad sobre la cantidad específica [de recursos] y las actividades a las que el financiamiento estará dirigido. Pero hasta ahora la situación se puede calificar como desastrosa”, expresó el delegado filipino. Egipto. Su delegado, a nombre del grupo africano, señaló que “los acuerdos de 2015 definitivamente dependerán de qué tan lejos se llegue en la administración de los fondos para el clima; la meta de alcanzar los 2°C y la movilización de los 100 mil millones de dólares son aspectos urgentes”. Unión Europea. Reafirmó el compromiso de movilizar fondos para el cambio climático con la esperanza de que el Fondo Verde Climático incremente su financiamiento en el tema de adaptación. Malpas. La delegación mencionó la necesidad de lograr un equilibrio entre el financiamiento que se otorga para mitigación y el que se concede para adaptación al cambio climático. Se trata de un tema esencial para los países en desarrollo, resaltó. Colombia. Su delegado urgió a que se trabaje de forma continua en el financiamiento para el cambio climático. Hasta ahora, considera, las acciones realizadas al respecto se encuentran estancadas. Contar con los 100 mil millones de dólares comprometidos para financiar acciones de mitigación y adaptación es una tarea también apremiante, agregó. Reporte del Comité Permanente Filipinas. El Comité tiene mucho trabajo por hacer, en especial en lo referente a temas de transparencia y acceso a la información, manifestó el delegado a nombre del G77. “Es necesario fortalecer los mecanismos de monitoreo, verificación y reporte antes del 2015” y que el tema del financiamiento adicional sea abordado en su totalidad, subrayó. Egipto. En la misma línea que Filipinas, esta delegación enfatizó la urgencia de brindar apoyo a los mecanismos de verificación, monitoreo y reporte. Bolivia. El delegado de ese país se refirió al acceso a los fondos, asunto que calificó como “piedra angular para abordar los impactos del cambio climático”. Se requiere para ello del apoyo de todos los países, añadió. Reporte del Fondo Verde Climático (FVC) a la COP Los co-presidentes del FVC dijeron que el mismo debe ser ambicioso e ir en aumento. Mencionaron además la importancia de lograr un balance entre los apoyos para mitigación y adaptación en la lucha contra el cambio climático, y de movilizar los recursos financieros antes de mediados de 2014. Al respecto, los países manifestaron lo siguiente: Filipinas. Existen muchas expectativas sobre el Fondo, indicó ese delegado. A tres años de la COP en Cancún, sostuvo, ya es tiempo de empezar a mover el dinero. Egipto. La movilización de fondos debe ser optimizada lo más pronto posible y el Fondo debe sosteniblemente concentrarse en financiamiento para el cambio climático, se señaló desde esa delegación. India. Según esa delegación, los acuerdos que se alcancen en 2015 dependerán del financiamiento para el clima que exista en ese momento. Se reiteró la idea del equilibrio entre mitigación y adaptación en torno al Fondo. Zambia. “Se debe colocar 50% de los fondos en adaptación”, los cuales deberían servir al mismo tiempo a programas de reducción de la pobreza en grupos vulnerables, expresó su delegado. Malpas. Sobre la importancia de movilizar los recursos financieros de manera rápida, ese delegado exhortó a que esos fondos estén disponibles antes de la COP20 en Lima. Uganda. Su delegado recordó a los presentes que el cambio climático no está esperando a que los recursos comiencen a movilizarse.

Leer más

La reducción de los HFC y las emisiones de metano

Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna, y Mónica Valtierra, voluntaria de AIDA Varsovia, Polonia. La reducción de hidrofluorocarbonos (HFC) y emisiones de metano tiene un enorme potencial en las acciones de mitigación del cambio climático en el marco del Protocolo de Montreal y —en particular— en lo relativo al desarrollo de tecnologías limpias enfocadas a reducir Gases de Efecto Invernadero de refrigerantes, aire acondicionado y parque vehicular. Así lo afirmó Mark W. Roberts, Consultor Sénior y Consejero de Política Internacional de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés) durante el evento Catalizando Acciones de Mitigación antes del 2020: Reducción de HFC y las emisiones de metano, realizado en el marco de la COP19 en Varsovia, Polonia. Recordó a los asistentes que los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC), como los HFC y el metano, permanecen en la atmósfera por hasta 15 años, pero tienen un Potencial de Calentamiento Global (PCG) mucho mayor al del CO2. De ese modo, dijo, las acciones para reducir estos contaminantes traerán beneficios climáticos a corto plazo. Como alternativas para dicha reducción, Roberts identifica el uso de amonios, hidrocarburos, formatos de metilo y otras tecnologías que involucren un uso sustentable del CO2. Propone además la implementación de procesos de fabricación alternativos para los aerosoles y materiales de fibra, el uso de polvo seco para los inhaladores de asma, y el uso de energía solar para aparatos de refrigeración y aire acondicionado. Los alcances del Protocolo de Montreal, destacó Roberts, incluyen la reducción de ocho billones de CO2 desde 1980: el equivalente a cinco veces el objetivo planteado por el Protocolo de Kioto entre 2008 y 2012. Los países de Norteamérica han propuesto enmiendas a Montreal, las cuales ayudarían a una reducción dramática en el consumo de HFC, añadió. Al respecto, la representante de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO por sus siglas en inglés) se refirió a la importancia de la implementación del Protocolo de Montreal en la reducción de los HFC. Sobre los mecanismos de financiamiento, mencionó que el Fondo para el Medio Ambiente (FMAM) puede ser una alternativa para los países en desarrollo sin acceso al Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal. Destacó también el papel de UNIDO en la promoción de tecnologías nuevas basadas en químicos amigables con el ozono y en la mejora de procesos de manufactura en países en desarrollo. Como ejemplo de lo último, citó un proyecto con 10 compañías en Filipinas, el cual logró reducir los HFC en 10%. Mencionó además que uno de los proyectos más importantes y de reciente lanzamiento de UNIDO es la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC), la cual busca no sólo disminuir las emisiones de HFC, sino también poner en la agenda la reducción de los CCVC. Por su parte, Markus Kurdziel, consultor de BMZ en Alemania, habló sobre los proyectos en los que participa el Gobierno alemán junto con instancias gubernamentales y del sector privado en temas relacionados con refrigerantes, aire acondicionado y producción de espuma. Dichos proyectos son parte del programa Proklima que cuenta con 40 países asociados y las siguientes áreas de acción: consultorías políticas, transferencia de tecnologías, investigación, desarrollo de subsidios, adaptación tecnológica, reducción de emisiones e implementación de estrategias bilaterales. Kurdziel mencionó el ejemplo de proyectos ejecutados en China e India con compañías privadas en los que el gobierno dio asistencia para la producción de aires acondicionados con una eficiencia mejorada del 15%. En Brasil, la iniciativa implementó un programa de recuperación y reciclaje de refrigeradores. Por último, representantes de la Unión de Trabajadores del Acero dieron a conocer la situación de las redes de gas natural en Estados Unidos que, debido al deterioro y la edad de las tuberías, dejan escapar aproximadamente 6 millones de pies cúbicos de gas. En ese sentido, Dave Foster, de la Blue Green Alliance, urgió a concentrar esfuerzos para reparar las tuberías y evitar la emisión de metano a la atmosfera, algo que al mismo generará millones de fuentes de trabajo en Estados Unidos. El evento cerró con un mensaje: tomar acciones para reducir las emisiones de metano y los HFC, y hacerlo de inmediato. Para más información consulte el documento sobre Contaminantes Climáticos de Vida Corta que AIDA, CEDHA, CEMDA y RedRacc llevaron a la COP19.

Leer más

¿Qué esperar de las negociaciones en Varsovia?

Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna, y Mónica Valtierra, voluntaria de AIDA Varsovia, Polonia. La movilización de recursos públicos, la intención de los países desarrollados de crear nuevos mecanismos de mercado, y la urgente necesidad de tomar acciones respecto del cambio climático —al margen de seguirlas planificando—, fueron los temas centrales discutidos durante el evento ¿Qué esperar de las negociaciones en Varsovia?, realizado en el marco de la COP19. Bolivia. A criterio de René Orellana, quien lidera la delegación de Bolivia, la COP no debe convertirse en una conferencia de negocios. Dos de los tres días que duró la pre-COP, recordó, fueron dedicados al tema de negocios con el sector privado explicando su rol en la mitigación y adaptación al cambio climático. “La COP intenta vincular mercados con los compromisos financieros y ésa es la forma en la que los gobiernos pretenden hacerlo (…). Además, la transferencia de tecnología es otra de las cosas que planean discutir en Varsovia”, remarcó. Una de las principales preocupaciones a tratar en Varsovia, señaló Orellana, tiene que ver con el Fondo de Adaptación, el cual no cuenta con recursos necesarios para continuar financiando proyectos nacionales ni siquiera el próximo año. Según el representante de Bolivia, los países desarrollados tienden a poner más regulaciones a los países en desarrollo para otorgarles financiamiento. Es necesario erradicar la pobreza para lograr equidad y garantizar el derecho al desarrollo en los países pobres, subrayó. Finalmente, Orellana dijo que es esencial atender en la COP19 los impactos de eventos extremos causados por el cambio climático. Bolivia, detalló, propuso un mecanismo de no mercado llamado "Mitigación Conjunta" para el manejo de los bosques, planteamiento que ya está en las mesas de negociación de la COP. África. Tosi Mpanu Mpanu, representante de África y parte de la Junta Directiva del Fondo Verde Climático (FVC), remarcó que para la delegación africana, la COP19 representa “la COP del financiamiento” ya que dos de los temas centrales a discutir son el Financiamiento de “Rápido Inicio” y el Fondo de Adaptación. El FVC, agregó, es también un asunto relevante y es necesario que en Varsovia se trabaje para que “se convierta en un fondo operacional lo más pronto posible”. Mali. Su vocero señaló que el grupo africano busca concretar resultados en el área de financiamiento a largo plazo y sobre el Fondo Verde Climático. Respecto del primer punto, dijo que se precisa hacer una valoración del proceso e identificar los recursos que serán utilizados para financiar programas sobre cambio climático después del 2020. Acerca del FVC, destacó la necesidad de clarificar y establecer cuándo serán puestos en circulación los recursos financieros acordados. Filipinas. Yeb Sano, principal negociador de Filipinas en la COP19, apuntó a que en la toma de decisiones se necesita la participación de altos niveles de la política nacional. Los ministros deben decidir y hacerlo teniendo en cuenta que los países en desarrollo no deben ni pueden compartir el financiamiento de igual forma que los países desarrollados, expresó. En otro orden de ideas, indicó que el financiamiento a largo plazo puede ser discutido desde dos aproximaciones: la primera en términos de las decisiones hechas de forma rápida durante el proceso, y la segunda desde una perspectiva en la que las decisiones han sido tomadas sin las bases científicas necesarias y más bien desde un enfoque político. Durante su intervención, Sano, preguntó: “¿Qué pasaría en este año y en 2020?” Ese futuro es una gran preocupación para los países en desarrollo pues es necesario crear un camino y presionar para alcanzar los objetivos hechos a mediano plazo, contestó luego. Hay avances pequeños en el proceso, añadió. Por último, urgió a que las partes definan qué es el cambio climático para lograr acciones tangibles para combatirlo. Jubilee South - Asia/Pacific Movement on Debt and Development. Lidy Nacpil, su coordinadora, habló de las enormes diferencias que existen entre lo que se necesita que ocurra y lo que ya está ocurriendo. Jubilee South, señaló, moviliza la demanda de acciones concretas para reclamar poder y disminuir las inversiones en combustibles fósiles: - Los combustibles fósiles no deben promoverse. La mitigación es un tema que no se discutirá hasta que se cierren los proyectos de combustibles fósiles.

Leer más

¿Puede la COP19 acercar al Fondo Verde Climático a la realidad?

Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna, y Marcus Pearson, voluntario de AIDA (artículo publicado originalmente en inglés en Respond/RTCC Magazine) El Fondo Verde Climático (FVC) fue creado como respuesta efectiva a los impactos del cambio climático mediante la canalización de recursos financieros de países desarrollados a países en desarrollo. ¿Será una realidad? En noviembre, la Conferencia de las Partes (COP) brindará a los países en desarrollo la oportunidad de presionar al mundo desarrollado por compromisos financieros significativos para asegurar la viabilidad a largo plazo del FVC. El Fondo Verde Climático (FVC) fue creado en 2010 durante la 16a Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Su misión es canalizar recursos financieros públicos y privados a países en desarrollo para ayudarlos a mitigar y adaptarse a los impactos del cambio climático mediante programas bajos en emisiones y resilientes al clima. Sin embargo, casi cuatro años después de su creación, el FVC aún no tiene recursos para desembolsar. La Junta del FVC se ha reunido cuatro veces y sólo con resultados limitados. En la primera reunión, celebrada en Ginebra en agosto del 2012, la Junta eligió a dos copresidentes interinos: Zaheer Fakir de Sudáfrica y Ewen McDonald de Australia. Conformó además comités, designó al Banco Mundial como Fideicomisario Provisional, y aceptó invitar a organizaciones observadoras a participar, aunque de forma limitada. La falta de consenso estancó las decisiones en la reunión de octubre de 2012 en Corea del Sur, donde el único movimiento importante fue hacer de Songdo, Corea del Sur, la sede del FVC. Mayores avances ocurrieron en la reunión de febrero de 2013 en Berlín. La Junta adoptó reglas de procedimiento para regir sus acciones, regular la selección de miembros, y definir la participación y el rol de los observadores de la sociedad civil. Ello sentó las bases para que el FVC lleve a cabo su misión. En la reunión de junio de 2013 en Corea del Sur, la Junta discutió el modelo de negocio (BMF por sus siglas en inglés) del FVC, así como las políticas, directrices y estructuras organizacionales requeridas para que sus operaciones comiencen. Además, la Junta escogió la estructura de gobernanza de la facilidad para el sector privado (PSF por sus siglas en inglés) [i] y nombró a Hela Cheikhrouhou, de Túnez, Directora Ejecutiva de la Secretaría del FVC. La quinta reunión en París podría abordar las muchas cuestiones aún pendientes para que el FVC entre en funcionamiento efectivo. Para ello, la Junta debe superar su hasta ahora percibida ineficacia. Preocupaciones de la sociedad civil Las organizaciones de la sociedad civil (CSOs) están preocupadas por el futuro y el proceso de toma de decisiones del FVC. La incertidumbre sobre el financiamiento es quizás la principal cuestión. La Junta Directiva del FVC ha empezado a identificar áreas de proyecto y a definir criterios para asignar recursos, pero los países desarrollados todavía tienen que comprometer recursos significativos. Compromisos concretos son esenciales para asegurar la disponibilidad de recursos previsibles y necesarios para lograr resultados a largo plazo para mitigar y protegerse de los impactos del cambio climático. Las CSOs también temen que la falta de transparencia y rendición de cuentas debilitará el FVC. La transparencia no parece ser una prioridad para la Junta. Por ejemplo, la Junta ha decidido no transmitir en vivo sus reuniones, aunque la CMNUCC comúnmente sí lo hace, lo que ayudaría a reducir costos y emisiones de carbono asociadas con los viajes. Si el FVC ya transmite las reuniones a los observadores sentados en una sala anexa, ¿por qué no transmitirlas en vivo? El temor de las CSOs es que la Junta no quiera realizar reuniones abiertas al público. La falta de rendición de cuentas continúa siendo una preocupación, particularmente debido a la poca oportunidad brindada a la sociedad civil para participar en el proceso de toma de decisiones. El FVC movilizará recursos financieros de ambos sectores, el público y el privado, y la vigilancia de la sociedad civil es necesaria para asegurar que las políticas no respondan a los intereses de inversión del sector privado, sino a las necesidades de los más vulnerables. Más aún, la Junta no concede oportunidades de participación significativas a las CSOs. El FVC publica documentos antes de las reuniones, pero sin dar el tiempo suficiente para que muchas CSOs revisen y comenten las propuestas [ii]. Entretanto, sólo dos representantes de las CSOs pueden participar activamente y en persona de las reuniones de la Junta y, aun así, es posible que no se les permita hablar o acercarse a los miembros de la Junta [iii]. Estas prácticas ponen en duda la legitimidad del FVC. A nivel global, las CSOs juegan un rol vital en el desarrollo de políticas de cambio climático ya que informan a los tomadores de decisiones sobre problemáticas y necesidades locales, y proporcionan ejemplos sobre mejores prácticas para la asignación de recursos. Dado que el mandato del FVC hace hincapié en la rendición de cuentas, las CSOs deberían tener acceso a los representantes de gobiernos y a la información en reuniones abiertas y transparentes. COP19: ¿Una oportunidad para el FVC? La COP19, a celebrarse en noviembre en Varsovia, mostrará al mundo si el FVC puede convertirse en un motor eficaz para el financiamiento al cambio climático en los países en desarrollo. En esta conferencia, los países en desarrollo deben lograr compromisos concretos y firmes para la adaptación y mitigación al cambio climático. Sólo un financiamiento garantizado permitirá a la Junta tomar decisiones efectivas respecto de la distribución de recursos, o proporcionar a los países en desarrollo un panorama claro de la cantidad de recursos disponibles. La Junta Directiva del FVC debe buscar –y recibir– orientación ya que muchos de los asistentes a la COP se beneficiarán de los recursos del Fondo. Los países pueden usar la COP para dar consejos sobre las políticas del FVC, compartir sus necesidades prioritarias de financiamiento, y recomendar criterios para garantizar el acceso a los recursos. La COP también dará a los representantes de las CSOs la oportunidad de plantear preguntas y resaltar prácticas contraproducentes. Conclusiones La COP representa una oportunidad para que los países desarrollados se comprometan con los objetivos establecidos por el FVC, y otorguen el financiamiento que desesperadamente se requiere. Las partes y las CSOs deben usar la COP –el órgano de monitoreo del FVC– como una herramienta para mejorar la responsabilidad, la inclusión y la transparencia del Fondo, de modo tal que el FVC pueda realmente trabajar en beneficio de las poblaciones más vulnerables en los países en desarrollo. La COP debería ser un punto de referencia para el avance del FVC en lugar de un evento más en el que los países desarrollados se feliciten a sí mismos por los poco significativos avances. [i] El PSF permitirá al FVC financiar directa o indirectamente las actividades de mitigación y adaptación del sector privado a nivel nacional, regional e internacional. [ii] En la reunión de junio en Corea del Sur, los documentos fueron publicados menos de dos semanas antes de la reunión, en lugar de 21 días antes como se indica en la decisión sobre reglas adicionales de procedimiento tomada en Berlín. [iii] Fue el caso del último día de reunión en Songdo.

Leer más

El cambio climático es real e impacta seriamente en los derechos humanos

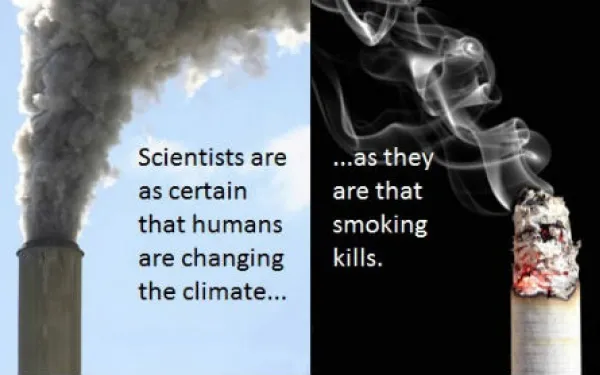

Por Héctor Herrera, asesor legal de AIDA y coordinador de la Red de Justicia Ambiental en Colombia, @RJAColombia El cambio climático global, causado por la humanidad, es una realidad que impacta e impactará seriamente en las poblaciones humanas del continente americano y del mundo. Muchos ya creen en el fenómeno y en sus probables efectos. Muchos otros simplemente no le prestan atención o lo niegan. De hecho, la iniciativa “Climate Name Change” hizo una lista de los senadores “negacionistas (en inglés)” de Estados Unidos, país con las mayores emisiones de gases de efecto invernadero en el hemisferio. Vea el video Climate Name Change (en inglés). Fuente: YouTube Una nueva prueba científica contundente fue publicada este año: la primera parte del quinto reporte del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), comisionado por los gobiernos de 195 países y en el que participaron más de 800 científicos del sur y el norte global. Entre otras realidades, el reporte más reciente del IPCC (en inglés) evidencia: · Que el cambio climático es “inequívoco”, · Que la certeza sobre la responsabilidad humana en el tema es del 95%, · Que la temperatura del planeta aumentó 0,85ºC entre 1880 y 2012, · Que el nivel del mar subió 0,19 metros entre 1901 y 2010, · Que la temperatura del planeta podría subir entre 1,5ºC y 4,5ºC para el 2100, y · Que el nivel del mar podría subir entre 26 y 82 centímetros para 2100. Existe entonces unanimidad científica acerca del cambio climático, el cual incide negativamente en los derechos humanos como expongo enseguida. Vale la pena recordar que, en 2008, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigar la relación entre el cambio climático y los derechos humanos. En ese marco, AIDA publicó en 2011 el informe Cambio Climático y Derechos Humanos en América Latina: Una Crisis Humana. En él se explica cómo los impactos del cambio climático afectan el ejercicio de los derechos humanos en América Latina. La conclusión principal de ese informe es que la CIDH debe reconocer las implicaciones negativas del cambio climático sobre los derechos humanos y realizar recomendaciones a los Estados miembros de la OEA para que cumplan con sus obligaciones de proteger y garantizar los derechos humanos frente a dicho fenómeno. Entre los efectos nocivos del cambio climático, el informe de AIDA menciona, entre otros, la pérdida de recursos de agua dulce y sequías, las tormentas e inundaciones extremas, la elevación del nivel del mar, y el incremento de incendios forestales y de enfermedades transmitidas por el calor y por vectores. Estos impactos, evidencia el documento, afectarán negativamente el disfrute de derechos humanos como el derecho a un ambiente sano, a una vida digna, a la salud, a la alimentación, a la vivienda adecuada, y al agua de millones de personas en todo el continente americano. Ante tal escenario, AIDA señala la importancia de reconocer que hay comunidades más vulnerables que otras por estar en situación de pobreza o por haber sido discriminadas históricamente. Apunta además a que la responsabilidad de los Estados es compartida pero diferenciada. Ello quiere decir que tienen más responsabilidad los Estados que históricamente han contaminado más. En su parte final, el informe de AIDA recomienda que los Estados y otros actores relevantes, como organizaciones intergubernamentales e instituciones financieras internacionales, adopten y promuevan medidas para evitar que los impactos del cambio climático violen los derechos humanos. Lo cual, claro, alude a un nivel institucional, pero en un plano personal también se puede actuar: informarse, participar, emprender acciones para reducir las propias emisiones de gases de efecto invernadero: por ejemplo caminar más y andar en bicicleta, reducir el consumo de electricidad o de carne, etc. En suma, la comunidad científica tiene certeza sobre la realidad del cambio climático de origen humano. Además, como demuestra AIDA en su informe, los impactos del cambio climático afectarán los derechos humanos en América Latina. ¡Es hora de actuar! Para conocer más información relevante sobre el tema, puede consultar la sección correspondiente en el sitio web de AIDA.

Leer más

La Iniciativa Internacional de Arrecifes de Coral y el rol de AIDA

Por Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, @sandra_moguel LaIniciativa Internacional de Arrecifes de Coral(ICRI por sus siglas en inglés) —integrada por representantes de gobiernos, científicos y sociedad civil— se reúne cada año y constituye un foro de discusión y acuerdo sobre temas prioritarios para la protección de los arrecifes de coral en el mundo. En esta ocasión, la cita tuvo lugar en la ciudad de Belice del 14 al 17 de octubre bajo el auspicio de los gobiernos de Australia y Belice, a cargo del Secretariado de la ICRI. La ICRI también puede ser definida como una plataforma informal entre Estados y organizaciones. Fue creada ante la preocupación por la degradación que los corales están sufriendo, principalmente a causa de actividades humanas como la contaminación terrestre y el anclaje, entre otros. Su trabajo gira en torno a los siguientes objetivos: 1) Exhortar a la adopción de mejores prácticas de manejo de arrecifes de coral y ecosistemas asociados; 2) Crear capacidades; y 3) Incrementar el conocimiento sobre la importancia de los arrecifes de coral y los servicios ambientales que prestan. A pesar que las decisiones de la ICRI no son vinculantes entre sus integrantes, éstas han sido cruciales a la hora de resaltar la importancia de los servicios ambientales que los arrecifes de coral y sus ecosistemas relacionados proporcionan para garantizar sostenibilidad ambiental, seguridad alimentaria, así como bienestar social y cultural. Documentos de Naciones Unidas retoman y mencionan el trabajo de la ICRI, con lo cual se reconoce su labor de cooperación en la arena internacional. El trabajo de AIDA no es ajeno a este contexto. Una de las metas de su Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera es lograr que los arrecifes de América Latina estén legalmente protegidos y sean manejados de tal manera que se asegure su integridad biológica. Por ello decidimos solicitar la membrecía a la ICRI y formar parte de esta plataforma de diálogo. Con nuestra participación en Belice, buscamos identificar oportunidades para expandir nuestro trabajo a países de alta prioridad e islas del continente americano. También consideramos importante poner a consideración de la ICRI nuestro expertise en derecho internacional y las alianzas con nuestras organizaciones participantes para incorporar el tema legal a la discusión de la Iniciativa. Existen en ella comités ad hoc muy interesantes. Nos interesó particularmente el de valoración económica de los servicios ambientales de los arrecifes y ecosistemas adyacentes, el cual aborda además la compensación; y el comité de aplicación de la ley, mismo que realiza investigaciones sobre la valoración de evidencia y la estandarización de las normas en los diversos países. Colombia, Costa Rica, Granada y Panamá —así como la Asociación de Servicios Ecosistémicos Marinos (MESP por sus siglas en inglés) — se sumaron como integrantes de la ICRI durante la reunión en Belice. En el encuentro se hizo la presentación formal de la Estrategia Regional para el Control del Pez León [1] Invasor en el Gran Caribe, liderada por el representante de México ante la ICRI, Ricardo Gómez. Por otro lado, la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) presentó la publicación Status y Tendencias de los Arrecifes de Coral del Caribe (Status and Trends of Caribbean Coral Reefs: 1970-2012), editado por Jeremy Jackson, Mary Donovan y otros. En ese documento se estudian patrones de cambio en los arrecifes como la sobrepesca, la contaminación costera, el calentamiento global y las especies invasoras, entre otros. El análisis concluye que la sobrepoblación turística y la sobrepesca son los dos principales indicadores del decline de la cobertura de coral en los últimos 40 años. La contaminación costera se ha incrementando indudablemente, pero no se tienen datos específicos para realizar una estimación al respecto. El calentamiento global es una amenaza, aunque de importancia limitada y local por ahora. A raíz del estudio, los delegados de la ICRI aprobaron una Recomendación para exhortar a los países a prohibir todo tipo de arte de pesca de pez loro en arrecifes de corales (en inglés) y ecosistemas adyacentes, y proveer de alternativas económicas a los pescadores afectados. También se impulsó una propuesta para incrementar los acuerdos de co-manejo entre gobiernos y sociedad civil. En la reunión se habló además de una simplificación y estandarización del monitoreo de arrecifes y de hacer disponibles los resultados una través de una base de datos anual que facilite el manejo adaptativo. Ello estaría acompañado de un intercambio de datos para que los manejadores locales se beneficien de las experiencias de otros. En el cierre del evento, se revisó el Plan de Acción (en inglés) de la ICRI y tuvo lugar la ceremonia de traslado del Secretariado a Japón y posiblemente a Tailandia, quienes tendrán a su cargo la administración de la ICRI a partir de 2014. Disfruté mucho de la compañía y del trabajo en equipo de mi colega y amiga Haydée Rodríguez, asesora legal de AIDA, con quien me comunico a diario, aunque no la vea físicamente. Me gustó mucho discutir aspectos científicos y de manejo con expertos en áreas marinas protegidas de distintos países. Pese a que se enfrentan a problemas similares, éstos se resuelven de diferente forma y las soluciones no siempre son replicables. Desde mi perspectiva, el mayor reto para la ICRI es el financiamiento de la plataforma. También me parece importante invitar a nuevos integrantes para que exista mayor representatividad tanto de los gobiernos como de los demás sectores: científicos y sociedad civil. Ver post El Pez León y la necesidad de combatir especies invasoras(20-noviembre-2012)

Leer más