Esta entrada fue elaborada en colaboración con Andrea Rodríguez, abogada sénior del Programa de Cambio Climático de AIDA.

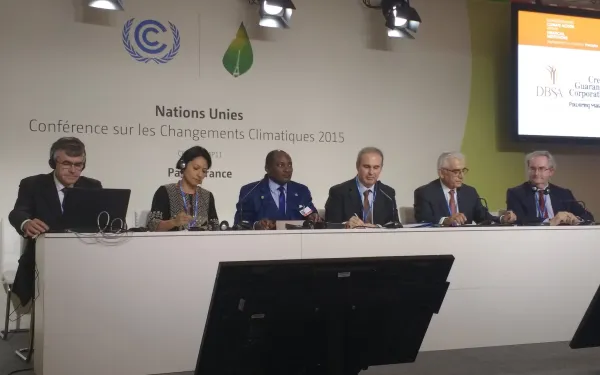

Durante las negociaciones climáticas de París, tuve el honor de participar en un panel sobre el clima y el sector financiero. Discutimos la importancia de asegurar que la lucha contra el cambio climático sea integrada de manera consciente en todas las decisiones financieras.

El financiamiento es uno de los desafíos principales que ha retrasado, a nivel mundial, un progreso efectivo con relación al cambio climático. Ello se debe a que muchos países no tienen los recursos que necesitan y aquellos que los tienen no han contribuido en la medida que deberían. Actualmente, las instituciones financieras no están otorgando el financiamiento suficiente para combatir el cambio climático. De hecho, la mayoría de los recursos mundiales aún son invertidos en combustible fósiles o en otras actividades que tienen impactos negativos en el clima.

AIDA ha estado abogando en los niveles más altos por un financiamiento climático más efectivo y que dure más de cinco años. Nos hemos enfocado en asegurar que la asignación de financiamiento climático sea transparente, participativa, respetuosa de los derechos humanos, y sensible a las necesidades del Sur Global. Hemos abogado por la inclusión y cumplimiento de esos principios ante instituciones financieras nacionales e internacionales, así como ante un nuevo mecanismo global: el Fondo Verde del Clima.

Para avanzar en la discusión, AIDA solicitó un evento paralelo en las negociaciones climáticas de París. Resultó que, simultáneamente, una institución financiera regional solicitó un evento paralelo para presentar sus principios voluntarios para integrar el cambio climático dentro del sector financiero. Dado que existen cientos de solicitudes para eventos paralelos y un espacio limitado, el Secretariado de la Convención fusionó los dos eventos.

Es así como AIDA coorganizó un evento junto con una coalición de instituciones financieras. Aunque las instituciones no habían planeado incluir comentarios de la sociedad civil en su presentación, estuvieron de acuerdo en colaborar. Este giro del destino creó una gran oportunidad para que las instituciones presenten sus principios, y para que nosotros demos una retroalimentación temprana desde el punto de vista de la sociedad civil.

Veinte y seis instituciones han apoyado los principios voluntarios hasta ahora, incluyendo el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Europeo de Inversiones, el Grupo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Los Cinco Principios Voluntarios descritos por las instituciones son: COMPROMETERSE con estrategias climáticas. MANEJAR riesgos climáticos. PROMOVER objetivos climáticos inteligentes. MEJORAR el desempeño climático. DAR CUENTA de tu acción climática.

Una evaluación inicial

No es mi intención, en este momento, hacer un análisis exhaustivo de los principios. Mi objetivo por ahora es simplemente asegurar que los principios sean conocidos, y compartir un análisis preliminar, incluyendo observaciones iniciales y las cinco recomendaciones que presenté en el panel del evento.

Como organización de la sociedad civil, AIDA celebra las iniciativas destinadas a avanzar en la acción climática, la rendición de cuentas y la participación. Por tanto, consideramos que los principios voluntarios son una iniciativa positiva del sector financiero, y un buen lugar desde el cual empezar a buscar formas concretas para que éste integre plenamente el cambio climático en sus actividades. Consideramos que la incorporación del financiamiento climático es un proceso continuo y vemos estos principios como un elemento más del mismo.

Desde la perspectiva de AIDA, los principios en realidad beneficiarán al sector y ayudarán a disminuir los riesgos financieros y de otro tipo en las instituciones financieras. De ser implementados efectivamente, los principios pueden ayudar a incrementar las acciones climáticas, protegiendo a comunidades y ecosistemas, y a luchar contra la pobreza y la desigualdad, dos de los retos más importantes que el mundo enfrenta.

Dicho esto, mejorar el acceso a la información es fundamental para asegurar que los principios impacten positivamente en el cambio climático. Información esencial debe estar públicamente disponible, incluyendo la cantidad de recursos, los tipos de actividad o sectores, y los proyectos en los cuales las instituciones financieras están invirtiendo.

5 Recomendaciones para una mejor integración

1. Incluir una perspectiva de derechos humanos e incorporar evaluaciones de riesgo social

Las inversiones financieras que no incorporan las perspectivas social y de derechos humanos pueden contribuir a violaciones de derechos humanos y tener impactos severos en comunidades. Además de las consecuencias que tales inversiones tienen en las personas, éstas se convierten en un riesgo financiero para la institución.

Incorporar una perspectiva de derechos humanos en las evaluaciones de riesgo puede ayudar también a avanzar en las metas relacionadas con la luchas contra la pobreza y la desigualdad, aplicables particularmente a las entidades financieras públicas.

2. Definir conceptos comunes

Conceptos como desarrollo sostenible, cambio climático y financiamiento climático pueden interpretarse muy ampliamente y generar confusión. Asimismo, la falta de consenso sobre el significado de esos conceptos puede llevar, por ejemplo, a que una institución considere una actividad como limpia o sostenible cuando no lo es.

La definición de energía renovable es un buen ejemplo. Mientras varias instituciones financieras importantes coinciden en que las grandes represas no pueden considerarse energía renovable, aún existen algunas instituciones que incluyen a proyectos hidroeléctricos, e incluso de energía nuclear, en esa definición.

La inclusión de expertos del sector no financiero —actores no estatales particularmente—puede ayudar a un mayor entendimiento sobre cuáles son las necesidades, a dónde debe dirigirse la inversión o en qué casos ésta debe ser mejorada.

3. Crear una hoja de ruta clara, transparente y participativa

La forma en la cual los principios voluntarios sean implementados es crucial. Por tanto, es esencial un plan de implementación claro y medible. Está bien que las instituciones financieras resaltaran la necesidad de evitar la duplicación e incorporar las lecciones aprendidas. Sin embargo, para asegurar que los principios sean tan efectivos como sea posible, es importante también incorporar experiencias de mecanismos de rendición de cuentas existentes, así como la aplicación de salvaguardas.

La iniciativa actual considera un grupo de planificación que, según entendemos, no ha sido creado, aunque existe la sugerencia de cómo debería estar conformado. En línea con la intención de las instituciones de incluir a otros actores interesados, este grupo de planificación debería involucrar a participantes ajenos al sector financiero para incrementar el impacto de las inversiones.

El plan de trabajo debería incluir mecanismos efectivos para medir el avance, y ser lo suficientemente flexible para hacer la mejoras necesarias. Debería ser visto como un proceso dinámico que incorpore las lecciones aprendidas, y no como un mandato rígido.

4. Sumarse a la oportunidad que las economías bajas en carbono representan

El sector financiero tiene un rol único que desempeñar en el fomento de acciones climáticas, ayudando a sus clientes a evitar el mismo y anticuado desarrollo de uso intensivo de carbono. Las instituciones financieras tienen el poder de dejar atrás este tipo de desarrollo e implementar soluciones reales y efectivas para el siglo 21. Pueden ser proactivas y fortalecer la capacidad de otros actores interesados en integrar plenamente estrategias climáticas en sus operaciones.

El sector financiero se desarrolla naturalmente en la asunción del riesgo y la innovación. Las economías bajas en carbono representan una oportunidad importante de crecimiento.

5. Aumentar la rendición de cuentas

En el panel se planteó la cuestión de si los principios deberían o no ser vinculantes. Si hay una voluntad fuerte de implementar los principios y mecanismos adecuados para medir los avances y hacer ajustes, tener un acuerdo vinculante no es el aspecto más importante.

La rendición de cuentas es clave en este proceso y de ahí la importancia del Principio Cinco.

El cambio climático es la amenaza más importante para la raza humana. Es un asunto urgente que impacta más profundamente en las poblaciones más vulnerables del mundo. No hay más tiempo que perder. Acciones efectivas deben seguir siendo implementadas y el sector financiero tiene una oportunidad importante de contribuir a las soluciones y no al problema.

Es tiempo de que las instituciones financieras de todo el mundo pasen de las palabras a los hechos: es hora de que se comprometan seriamente a combatir el cambio climático y que empiecen a mostrar resultados.

Para nosotros, como miembros de la sociedad civil, la oportunidad de sentarnos al lado de los representantes cuando presentaron públicamente sus cinco principios, fue un comienzo interesante. Ahora tenemos que dar seguimiento para que las instituciones financieras pongan en práctica estos principios, especialmente el Principio 5: rendir cuentas.

Tener como base estos comentarios, y contar con recomendaciones de otros actores interesados en este ámbito, será un importante segundo paso.

Leer más