Prensa

Proyecto hidroeléctrico Las Cruces amenaza al humedal más importante del Pacífico mexicano

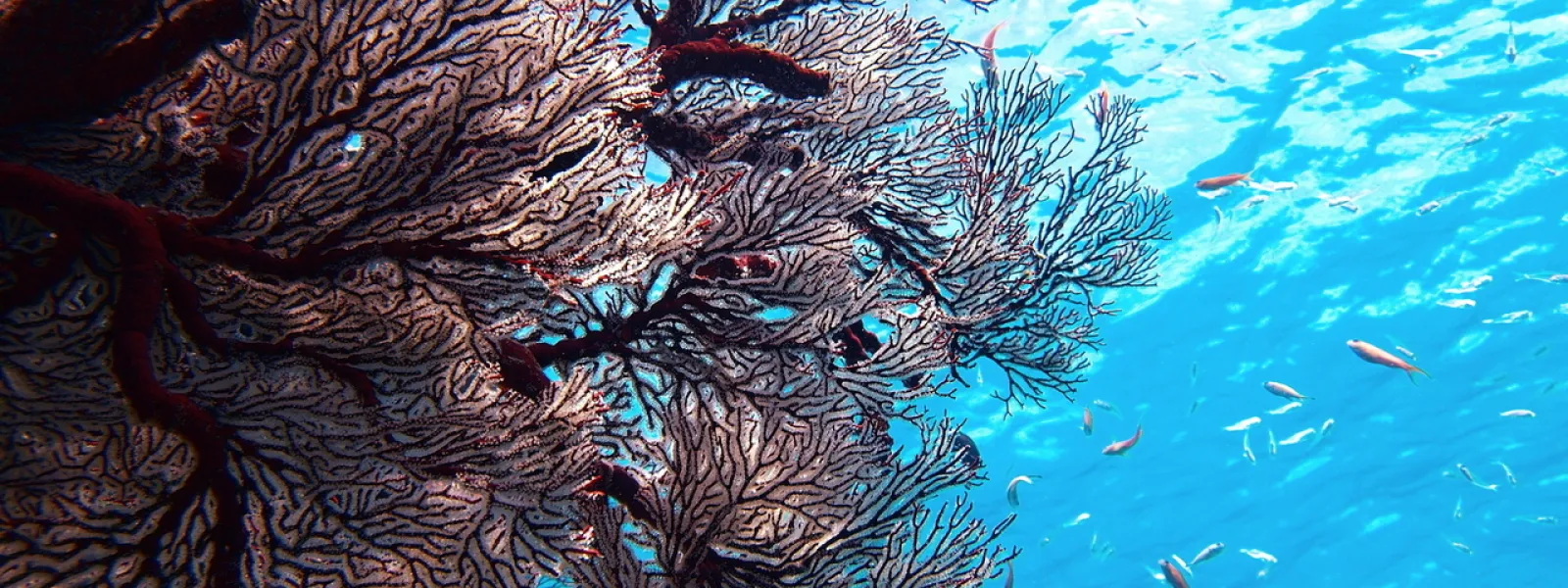

En el Día Mundial de los Humedales, comunidades indígenas piden a Semarnat no seguir autorizando proyectos que están destruyendo los manglares. El proyecto pretende represar el último río libre de la región, y fuente principal de agua dulce del sistema de Marismas Nacionales, por lo que debe ser cancelado definitivamente. Con motivo del día mundial de los humedales, el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro Mezquital y el Consejo Náyeri, en el estado de Nayarit, alertaron sobre el riesgo en el que se encuentra Marismas Nacionales, el humedal más importante del pacífico mexicano, por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico “Las Cruces”. Las comunidades denunciaron que la Manifestación de Impacto Ambiental del citado proyecto fue autorizada de manera condicionada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a pesar de contener numerosas observaciones e irregularidades. “Nos preocupa sobremanera que lo que sucedió en Tajamar se repita en Marismas Nacionales,” dijo Roberto Barrera, presidente de la Cooperativa Ostricamichin del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. “Es evidente que la Semarnat ha autorizado sistemáticamente proyectos que tienen un impacto directo e irreversible en los manglares, a pesar de que México tiene leyes específicas y tratados internacionales que protegen estos importantes ecosistemas,” agregó. “Nuestro temor es que no se respeten las condicionantes y se inicie la construcción como ocurrió en Tajamar, y se afecte no sólo el ecosistema del manglar, sino también las estructuras sociales y forma de vida de las comunidades ribereñas,” dijo Antonio de la Rosa, habitante de la comunidad de Palma Grande municipio de Tuxpan, Nayarit. Por tal motivo, los consejos exigimos la cancelación definitiva del proyecto dados los graves impactos ambientales, culturales, sociales y económicos que conlleva. Con cerca de 200,000 hectáreas, 113 de ellas en Nayarit, Marismas Nacionales posee del 15 al 20% del ecosistema de manglar en el país, con las lagunas costeras más productivas del noroeste mexicano y más de 120,000 aves residentes y migratorias. Es sitio Ramsar desde 1995 y en 2010 se decretó como reserva de la biosfera. El proyecto hidroeléctrico Las Cruces pretende represar San Pedro, último río libre de la región, y fuente principal de agua dulce del sistema de Marismas Nacionales. Contacto de prensa Carlos Licón, [email protected], 66 22 33 82 36

Leer más

Tribual brasileiro atenta contra afetados pela hidroelétrica de Belo Monte ao revocar suspensão de licença ambiental

Brasilia, Brasil. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1), suspendeu o efeito da decisão preliminar que suspendia a licença de operação da hidroelétrica de Belo Monte. Em 11 de janeiro desse ano, a Justiça Federal de Altamira decidiu suspender a licença de operação até que a Norte Energia, empresa encarregada da construção da hidroelétrica, e o Governo Federal cumprissem com a obrigação de reestruturar a Fundação Nacional do Índio. Entretanto hoje, um Desembargador Federal estabeleceu que tal decisão foi desproporcional e “afeta o interesse público, repercutindo gravemente a ordem e economia públicas”. Outro argumento foi que a decisão impediria a implementação de diversos planos destinados a beneficiar os povos indígenas. “É um atentado a mais aos direitos das comunidades indígenas afetadas. A decisão manipula os argumentos de interesse, ordem, segurança e economia publicas, bem como utiliza os planos que deveriam ser implementados quando se outorgou a licença, em 2010, para justificar que não é possível suspender a licença de operação. A licença jamais deveria ser outorgada sem o cumprimento desses planos” afirmou María José Veramendi, advogada da AIDA. Para mais informação, consulte os fatos do caso e as últimas noticias sobre o processo na Comissão Interamericana.

Leer más

Tribunal brasileño atenta contra afectados por represa Belo Monte al revocar suspensión de licencia

Brasilia, Brasil. El Tribunal Regional Federal de la Primera Región (TRF1) dejó sin efecto la decisión judicial preliminar que suspendía la licencia de operación de la represa Belo Monte. El 11 de enero de este año, la Justicia Federal de Altamira decidió suspender la licencia hasta que Norte Energía, empresa a cargo de la construcción de la represa, y el Gobierno Federal cumplan con su obligación de reestructurar la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) de Altamira. Sin embargo, un Juez Federal del TRF1 estableció hoy que esa decisión fue desproporcional y “afecta el interés público, repercutiendo gravemente en el orden y la economía públicas”. Otro argumento fue que la suspensión impediría la implementación de diversos planes destinados a beneficiar a los pueblos indígenas."Es un atentado más a los derechos de las comunidades indígenas afectadas. La decisión manipula los argumentos de interés, orden, seguridad y economía públicas y utiliza aquellos planes que debieron ser implementados cuando se otorgó la licencia previa, en 2010, para justificar que no es posible suspender la licencia de operación. La licencia jamás debió ser otorgada sin el cumplimiento de esos planes”, dijo María José Veramendi, abogada de AIDA.Para más información, consulte el expediente de hechos del caso y las últimas noticias sobre el proceso ante la CIDH.

Leer más

Brasil responderá junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por violações de direitos humanos relacionadas à hidrelétrica de Belo Monte

Depois de quatro anos, o órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA) decidiu abrir a tramitação do caso e pedir uma resposta ao Estado brasileiro às denúncias de violações de direitos humanos decorrentes do projeto hidrelétrico em construção na Amazônia. Washington D.C., Estados Unidos. No momento em que se inicia o enchimento dos reservatórios da represa de Belo Monte, o Brasil é chamado a responder perante a organismos internacionais sobre as violações de direitos humanos decorrentes do projeto. Em 21 de dezembro de 2015, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) deu início ao caso apresentado contra o Brasil pelas organizações Justiça Global, Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH) e Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA), que representam as pessoas atingidas pela construção da hidrelétrica. A etapa de revisão inicial estendeu-se por quatro anos, com diversas solicitações de tramitação rápida por parte das organizações peticionárias. A decisão pela abertura da tramitação do caso significa que, enfim, o Estado brasileiro será obrigado a responder às denúncias de violações de direitos humanos decorrentes do projeto Belo Monte. “Já está na hora de o Brasil responder integralmente a nossas denúncias a respeito da ausência de consulta e consentimento prévio, livre e informado das comunidades indígenas afetadas; da falta de participação e de estudos de impacto ambiental adequados, dos deslocamentos forçados e das violações aos direitos à vida, integridade, saúde e justiça das comunidades indígenas, ribeirinhas e moradores da cidade de Altamira”, destacou María José Veramendi Villa, advogada da AIDA. “A abertura do caso é antes de tudo uma vitória das populações atingidas e movimentos sociais envolvidos, que resistiram durante todos esses anos e permanecem firmes e determinados na busca por justiça e reparação” observa Raphaela Lopes, advogada da Justiça Global. Em novembro do ano passado, o Instituto Brasileiro do Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA) outorgou a licença de operação para a hidrelétrica de Belo Monte. Com isso, permitiu-se o enchimento da represa. Esta licença foi outorgada apesar de a Norte Energia - empresa encarregada do projeto – não ter cumprido com as condicionantes necessárias para garantir a vida, saúde e integridade da população afetada. As comunidades indígenas afetadas pela hidrelétrica estão protegidas por medidas cautelares outorgadas em 2011 pela Comissão, as quais o Estado brasileiro ainda não cumpre. No início de dezembro, o Grupo de Trabalho sobre Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas visitou a cidade de Altamira, a mais próxima da construção da represa e uma das áreas mais afetadas pelo deslocamento e pelos conflitos socioambientais provocados pela construção da hidrelétrica. O GT se reuniu com alguns dos grupos afetados, entre eles membros de comunidades ribeirinhas e povos indígenas, escutando suas denúncias. Após a visita, o Grupo emitiu um pronunciamento no qual exortou ao Governo brasileiro a respeitar os direitos humanos e a não sacrificá-los às custas do desenvolvimento econômico. O Grupo de Trabalho deve apresentar seu informe final a respeito da visita ao Conselho de Direitos Humanos em junho de 2016. A expectativa é que haja um seguimento adequado a sua visita e que o informe seja contundente e explícito sobre as violações de direitos humanos decorrentes de Belo Monte e o acionamento do Estado brasileiro e das empresas envolvidas. As organizações que representam as vítimas continuarão trabalhando para que o Brasil responda pelas violações de direitos humanos causadas pela hidrelétrica.

Leer más

Inicia caso contra Brasil en la CIDH por violaciones de derechos humanos relacionadas con la represa Belo Monte

Para português, clique aquiA cuatro años de presentada la petición por organizaciones de la sociedad civil, el organismo internacional decidió abrir el caso a trámite y pedir una respuesta del Estado brasileño a las denuncias por violaciones de derechos humanos derivadas del proyecto hidroeléctrico cuya construcción avanza en la Amazonía.Washington D.C., Estados Unidos. Mientras el llenado de los reservorios de la represa Belo Monte en Brasil ha comenzado, ese país está en la mira de organismos internacionales. El 21 de diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio inicio al caso presentado contra Brasil por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Justiça Global y la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH), en representación de las personas afectadas por el proyecto hidroeléctrico. Luego de una revisión inicial que duró cuatro años y varias solicitudes de trámite rápido por parte de las organizaciones peticionarias, la Comisión resolvió finalmente que la petición contenía las bases suficientes para abrir el caso a trámite, lo cual implica que Brasil debe dar una respuesta a los reclamos por violaciones de derechos humanos derivadas del proyecto Belo Monte.“Esperamos y consideramos que ya es hora que Brasil responda integralmente a nuestros reclamos sobre la ausencia de consulta y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas; la falta de participación y de estudios de impacto ambiental adecuados; y el desplazamiento forzado y violaciones a los derechos a la vida, integridad, salud y justicia de las comunidades indígenas, ribereñas y moradores de la ciudad de Altamira”, señaló María José Veramendi Villa, abogada de AIDA.Con esa respuesta, la Comisión determinará si se cumplen los requisitos para admitir el caso y, de ser así, establecerá luego si se produjeron o no las violaciones de derechos humanos alegadas por los peticionarios. "La apertura del caso es, antes que nada, una victoria de las poblaciones afectadas y los movimientos sociales involucrados, quienes han resistido todos estos años y permanecen firmes y determinados en su búsqueda por justicia y reparación” dijo Raphaela Lopes de Justiça Global.En noviembre del año pasado, el Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) otorgó la licencia de operación a la represa Belo Monte, con lo cual permitió que su llenado comience. Lo hizo pese a que Norte Energía, empresa cargo del proyecto, no cumplió las condiciones necesarias (agua potable, saneamiento y otras) para garantizar la vida, salud e integridad de la población afectada.Con la apertura del caso a trámite, la CIDH está utilizando todos los mecanismos disponibles para dar seguimiento a la situación de Belo Monte. Las comunidades indígenas afectadas por la represa están protegidas por medidas cautelares otorgadas en 2011 por la Comisión y que el Estado brasileño aún no cumple.A inicios de diciembre del año pasado, el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas visitó la ciudad de Altamira, la más cercana a la construcción de la represa y una de las zonas más afectadas por el desplazamiento y los conflictos socioambientales provocados por la construcción de la hidroeléctrica. Allí se reunió con algunos de los grupos afectados, entre ellos miembros de comunidades ribereñas y pueblos indígenas, escuchando sus reclamos. Tras su visita, el Grupo emitió un pronunciamiento en el que, entre otras cosas, exhortó al Gobierno de Brasil a respetar los derechos humanos y a no sacrificarlos a expensas del desarrollo económico.El Grupo debe presentar su informe final de la visita al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2016. Esperamos que haga un seguimiento adecuado a su visita y que el informe sea contundente y explícito respecto de la violaciones de derechos humanos en torno a Belo Monte y el accionar del Estado brasileño y las empresas involucradas.Las organizaciones que representan a las víctimas continuaremos trabajando para que Brasil responda por las violaciones de derechos humanos ocasionadas por la hidroeléctrica.

Leer más

El fracking debe ser prohibido para enfriar el planeta, exigen organizaciones

En el marco de la COP21, organizaciones de la sociedad civil de América Latina pidieron a las y los líderes mundiales reunidos en París prohibir las operaciones de fracking en sus países porque éstas, al emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero, van en contra del objetivo central de las negociaciones: frenar el calentamiento del planeta. París, Francia. En un pronunciamiento público dirigido a los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, organizaciones y alianzas nacionales que integran la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking piden que las actividades de fracking o fracturación hidráulica sean prohibidas “para enfriar el planeta” debido a que, entre otros impactos, éstas emiten gases de efecto invernadero y contribuyen al calentamiento del planeta. Durante el ciclo de extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución de los hidrocarburos no convencionales extraídos vía fracking, se libera metano que, como gas de efecto invernadero, es 87 veces más activo que el dióxido de carbono en un margen temporal de 20 años, lo que provoca mayor calentamiento global, se explica en el pronunciamiento. El documento será presentado el viernes 11 de diciembre, a las 10:00 a.m. (hora local), en la Zona de Acción por el Clima, por la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Asociación Ambiente y Sociedad, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Food & Water Watch, Freshwater Action Network México, la Fundación Heinrich Böll - México, Centroamérica y El Caribe, el Instituto Brasileiro de Analises Socias e Economicas (IBASE) y el Observatorio Petrolero Sur (OpSur). Las organizaciones expondrán además la situación que se vive actualmente en América Latina respecto de la fracturación hidráulica. Pese a que el uso de esa técnica experimental es contrario a los compromisos nacionales e internacionales para reducir las emisiones contaminentes, varios países de la región —entre ellos México, Colombia, Argentina, Chile y Bolivia— han iniciado actividades de exploración o explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking. “El fracking está avanzando a ciegas en América Latina, sin que existan estudios integrales y de largo plazo sobre los riesgos y daños graves e irreversibles que puede causar en la salud de las personas y en el ambiente”, dijo Ariel Pérez Castellón, abogado de AIDA. “Las operaciones de este tipo en la región no han respetado derechos humanos fundamentales como la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; el derecho a la participación y control social; y el derecho a la información”, manifestó por su parte Milena Bernal, abogada de la Asociación Ambiente y Sociedad. Según las organizaciones, el fracking se está abriendo paso en comunidades indígenas, campesinas, barrios urbanos e incluso en Áreas Naturales Protegidas. Ello ha ocasionado el desplazamiento de personas y de actividades productivas como la ganadería y agricultura, cuya convivencia con esta técnica es imposible. De modo paralelo al inicio de estas operaciones, ha crecido el rechazo a ellas. “Prueba de esto son las redes nacionales e internacionales de oposición a esta técnica, así como los más de 50 municipios que la han prohibido en Argentina, Brasil y Uruguay”, indicó Diego di Risio, investigador del Observatorio Petrolero Sur. “Como parte de nuestro pronunciamiento, urgimos a los Estados parte de la Convención a la firma de un acuerdo vinculante que reduzca eficaz y oportunamente los gases de efecto invernadero e incorpore a los derechos humanos dentro del texto legal; a la aplicación del principio precautorio para prohibir el fracking; y al impulso de las energías renovables y el desincentivo a la extracción de combustibles fósiles”, expresaron Claudia Campero Arena, investigadora de Food & Water Watch, y Moema Miranda, directora de Ibase. Lea aquí el pronunciamiento de la Alianza Latinoamericana frente al Fracking. Evento “The fight against fracking in Latin America: experiences in Argentina, Bolivia, Colombia, Brazil and Mexico” Traducción simultánea inglés-francés Viernes 11 de diciembre, 10:00 a.m. Zona de Acción por el Clima (ZAC) Centquatre, 5 rue Curial, Paris (Métro Riquet)

Leer másSi queremos enfriar el planeta, el fracking debe ser prohibido

Pronunciamiento de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking ante la COP 21: El reto de la 21 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es lograr el compromiso efectivo de los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a un nivel acorde con los derechos y oportunidades de las presentes y futuras generaciones y la conservación del ambiente. Lo anterior requiere de políticas y acciones a nivel nacional congruentes con los compromisos asumidos a nivel internacional en materia de cambio climático, de derechos humanos y respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El fracking para la extracción de hidrocarburos no convencionales es contrario a dichos compromisos y aumentaría los impactos del cambio climático, por lo cual debe prohibirse. Durante el ciclo de extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución de los hidrocarburos no convencionales (HNC), se libera metano que es 87 veces más activo como gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono en un margen temporal de 20 años, lo que provoca mayor calentamiento global, cuando lo que debemos hacer es tomar medidas urgentes para su reducción. Debido a las emisiones fugitivas de metano, “en un periodo de 20 años, la huella de gases de efecto invernadero del gas natural de lutitas es peor que la del carbón o la del petróleo”[1]. De continuar moviéndonos bajo la misma concepción de desarrollo basada en la explotación de combustibles fósiles, sin tener en cuenta los derechos y necesidades de las comunidades, será imposible conservar un planeta que no comprometa los bienes naturales y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Los HNC extraídos vía fracking no deben ser considerados como energías de transición ni energías más limpias ya que la emisión de GEI es muy alta, así como los daños y riesgos que generan para el ambiente y la salud de las personas[2]. La experiencia latinoamericana en torno al fracking Consideramos que la experiencia de la aplicación del fracking para la extracción de hidrocarburos no convencionales en Latinoamérica puede servir como insumo para la discusión global. A pesar de las particularidades con las que esta técnica ha avanzado en el continente, en lugares como México, Colombia, Chile, Bolivia y Argentina existen una serie de rasgos comunes. El fracking está avanzando a ciegas en América Latina. En primer lugar, en las comunidades afectadas por esta técnica no se han respetado derechos humanos fundamentales como: la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, el derecho a la participación y control social y el derecho a la información[3]. Los Estados de la región tampoco han aplicado el principio precautorio con el fin de prohibir esta actividad, considerando los riesgos graves que genera en la salud de las personas y el ambiente, y la incertidumbre sobre el alcance y magnitud de los daños que puede ocasionar. Es grave también la modificación de legislaciones nacionales en función de las demandas corporativas, para abrirle la puerta a la explotación de hidrocarburos no convencionales utilizando fracking. La reforma energética mexicana (2013) y la nueva ley de hidrocarburos argentina (2014) son ejemplos claros de ello. El fracking en la región se ha desarrollado sin que existan estudios integrales y de largo plazo sobre los riesgos y daños que esta técnica causa en la salud de las personas y el ambiente. Con la excepción de México, los países de la región carecen de estudios propios de reservas de hidrocarburos no convencionales, que puedan verificar las cifras estimadas por la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos. En el continente, el fracking ha avanzado sobre comunidades indígenas, campesinas, barrios urbanos e incluso Áreas Naturales Protegidas. Esto ha ocasionado el desplazamiento de personas, así como de actividades productivas como la ganadería y agricultura, cuya convivencia con esta técnica es imposible[4]. En paralelo, se multiplican las denuncias y daños ocasionados por incendios, derrames, explosiones, acaparamiento de agua, contaminación de agua, aire y tierra por desechos tóxicos, pérdidas de sustancias radioactivas en los pozos, así como por el mal manejo de las aguas de retorno[5]. En Latinoamérica ha crecido el rechazo al fracking. Prueba de esto son las redes nacionales e internacionales de oposición a esta técnica, así como los más de 50 municipios y comunidades que han prohibido el fracking en sus territorios en Argentina, México, Brasil y Uruguay[6] o la suspensión de operaciones de fracking en Brasil y Argentina a partir de acciones judiciales. Los Estados deben asumir compromisos frente al fracking En el marco de la COP de París, urgimos a los Estados Parte de la Convención Marco sobre Cambio Climático a la: Firma de un acuerdo vinculante que reduzca eficaz y oportunamente los Gases de Efecto Invernadero a niveles compatibles con los derechos y oportunidades de las presentes y futuras generaciones y la conservación del ambiente. Aplicación del principio precautorio como imperativo legal y ético de acción para encarar situaciones de alto riesgo en un marco de incertidumbre científica, en este caso prohibiendo el fracking en los países donde se han iniciado estas actividades o existe interés en realizarlas. Realización de estudios científicos objetivos e independientes sobre los impactos y riesgos del fracking en la salud, el medio ambiente y los procesos productivos, con un horizonte de largo plazo, para garantizar los derechos de las presentes y futuras generaciones. Donde se confirmen impactos, los Estados deben garantizar que las empresas se responsabilicen de los daños ocasionados y, prioritariamente, de la restauración de los ambientes afectados aún en el caso de que su contrato ya haya terminado. Fortalecer una política de diversificación energética y de reducción-racionalización del consumo de energía, que contemple el impulso a las energías renovables y desincentive la extracción de combustibles fósiles, siempre atendiendo los principios y derechos relacionados con la transparencia, la participación y el consentimiento previo, libre e informado. Desde la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking alertamos de los riesgos y los daños severos que puede causar la exploración y explotación de HNC en los territorios y poblaciones de nuestros países. El fracking es una técnica experimental y ni gobiernos ni empresas deben realizar experimentos de alto riesgo con la vida, la salud de las personas ni el ambiente. [1] Cfr.. Food and Water Watch “Por qué es urgente prohibir el fracking” Febrero, 2015 http://www.foodandwaterwatch.org/sites/default/files/spanish_urgent_case_ban_fracking_report_feb_2015.pdf y Robert Howarth y Anthony Ingraffea, “Should fracking stop?”, en: Nature, 15 de septiembre de 2011, vol. 477, p. 272. http://www2.cce.cornell.edu/naturalgasdev/documents/pdfs/howarth%20nature.pdf [2] Cfr. Robert Howarth “A bridge to nowhere: methane emissions and the greenhouse gas footprint of natural gas” Abril, 2014 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ese3.35/pdf [3] Cfr. Alianza Latinoamericana frente al Fracking; “Avance ciego del fracking en América Latina” (infografía), septiembre de 2015. Ver en: http://www.opsur.org.ar/blog/2015/09/04/mapa-del-fracking-en-america-latina-2/ [4] Cfr. OPSur “Alto Valle Perforado” (Ed. Jinete Insomne, 2015) [5] Cfr. Pablo Bertinat et al; “20 Mitos y Realidades del Fracking”; 2014. Ver en: http://www.rosalux.org.ec/attachments/article/819/20_Mitos_LIBRO_FRL_PRINT.pdf [6] Cfr. Alianza Latinoamericana frente al Fracking, “Avance ciego del fracking en América Latina” (infografía), septiembre de 2015. Ver en: http://www.opsur.org.ar/blog/2015/09/04/mapa-del-fracking-en-america-latina-2/

Leer más

ONG: Las iniciativas climáticas no deben incluir grandes proyectos hidroeléctricos

En un manifiesto publicado hoy, una coalición de más de 300 organizaciones de la sociedad civil[i] de 53 países, pide a los gobiernos y financiadores reunidos en las negociaciones climáticas de París, mantener a los grandes proyectos hidroeléctricos fuera de iniciativas climáticas como el Mecanismo de Desarrollo Limpio, los Fondos de Inversión Climática del Banco Mundial y los bonos verdes. Los grandes proyectos hidroeléctricos emiten enormes cantidades de metano, hacen que los sistemas de agua y energía sean más vulnerables al cambio climático, y causan daños graves a ecosistemas clave y a comunidades locales. Incluirlos en iniciativas climáticas le quita apoyo a verdaderas soluciones climáticas como las basadas en energía eólica y solar, ya disponibles y cuya construcción toma menos tiempo que las de una gran represa y tienen una huella social y ambiental menor. "Los embalses hidroeléctricos, sobre todo en regiones tropicales, emiten cantidades significativas de gases de efecto invernadero, comparables con el impacto climático del sector de la aviación", dijo Peter Bosshard, Director Ejecutivo Interino de International Rivers. "Por razones ambientales, sociales y económicas, los grandes proyectos hidroeléctricos son una falsa solución al cambio climático." "Los grandes proyectos hidroeléctricos causan impactos serios en las comunidades locales y a menudo violan los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, a la integridad cultural y al consentimiento libre, previo e informado", señaló por su parte Joan Carling, Secretaria General del Pacto de Pueblos Indígenas del Asia (AIPP por sus siglas en inglés). "La resistencia de las comunidades afectadas por represas se ha encontrado a menudo con graves violaciones a los derechos humanos." “Las represas hidroeléctricas hacen que los sistemas de agua y energía sean más vulnerables ante el cambio climático”, comentó Himanshu Thakkar, fundador de la South Asia Network on Dams, Rivers and People (SANDRP). "La construcción de la represas ha exacerbado los desastres de inundaciones en zonas frágiles de montaña. Al mismo tiempo, el incremento de sequías más extremas aumenta los riesgos económicos de la energía hidroeléctrica, afectando en gran medida a los países que dependen de represas hidroeléctricas para obtener la mayor parte de su electricidad". "La energía eólica y la energía solar ya están fácilmente disponibles, son competitivas económicamente, y han superado a las grandes hidroeléctricas en la adición de nueva capacidad", complementó Astrid Puentes, Codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "Los países del Sur global deben dejar atrás los obsoletos proyectos de represas y promover soluciones energéticas que sean amables con nuestro clima, el medio ambiente y las personas que dependen de él." Contexto Los grandes proyectos hidroeléctricos son promovidos a menudo como fuente "limpia y verde" de electricidad por instituciones financieras internacionales, gobiernos nacionales y otros actores. Éstos se benefician enormemente de instrumentos destinados a enfrentar el cambio climático, incluidos los créditos de carbono bajo del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y los créditos de los Fondos de Inversión Climática del Banco Mundial, y de condiciones financieras especiales por parte de las agencias de crédito a la exportación y los bonos verdes. La industria de las represas busca que los grandes proyectos hidroeléctricos sean financiados por el Fondo Verde del Clima, y muchos gobiernos los impulsan como respuesta al cambio climático a través de iniciativas nacionales. Por ejemplo, al menos doce gobiernos con sectores importantes de hidroelectricidad han incluido una expansión de la generación de energía hidroeléctrica en sus informes sobre Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional (INDCs por sus siglas en inglés). El apoyo a iniciativas climáticas es una de las razones principales por las que más de 3.700 represas hidroeléctricas están actualmente planificadas y en construcción en todo el mundo. Información adicional El manifiesto de la sociedad civil, Diez Razones por las que las Represas No Deberían Ser Parte De Iniciativas Climáticas, está disponible aquí. El video Clima Incorrecto para Represar Ríos está disponible en: https://youtu.be/UnG_b6egjFk (en inglés). Los siguientes eventos de lanzamiento del manifiesto y el vídeo se llevarán a cabo en París esta semana: 5 de diciembre, 12 pm: Conferencia de prensa con líderes indígenas y defensores de derechos humanos en el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (Maison des Métallos, 94 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75.011). 5 de diciembre, 6 pm: La declaración y el video se presentarán en un evento organizado por la Fundación por los Derechos Humanos Bianca Jagger (Galerie Tadeo Ropac Paris Pantin, Salzburgo, 69, Avenue du Général Lecler, 93500, Pantin). Los periodistas interesados en asistir deben enviar una solicitud por correo hasta el 3 diciembre a: [email protected]. [i] Patrocinadores: Asia Indigenous Peoples Pact, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Amazon Watch, Bianca Jagger Human Rights Foundation, Carbon Market Watch, France Liberte, International Rivers, Jeunes Volontaires pour l'Environnement International, Oxfam International, REDLAR, Ríos Vivos, Rivers Without Boundaries; South Asia Network on Dams, Rivers and People y Urgewald.

Leer más

Financiamiento climático en Latinoamérica y el Caribe: Del acuerdo global a la acción nacional

El Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), E3G y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) dieron a conocer hoy varias de las acciones que se realizan en países de la región con miras a financiar la implementación de las contribuciones nacionales tentativamente determinadas —conocidas como INDCs por sus siglas en inglés—, que son los compromisos que los países hicieron este año para combatir el cambio climático. París, Francia. En una rueda de prensa organizada en el marco de la COP21, las organizaciones resaltaron tres pilares clave del financiamiento climático como herramienta para implementar acciones transformacionales en la región: estrategias nacionales de financiamiento para movilizar diferentes recursos financieros públicos y privados, el Fondo Verde del Clima como mecanismo fundamental para financiar acciones climáticas en Latinoamérica; y la importancia de la transparencia, la medición, reporte y verificación del financiamiento climático. Marcela Jaramillo, asesora política de E3G, resaltó la necesidad de identificar prioridades de inversión en el contexto local y en el marco de los procesos nacionales para definir medidas para el apalancamiento de recursos que soporten la implementación de las INDCs. E3G ha venido trabajando con México, Chile y Colombia. “México y Chile vienen adelantando el proceso de planeación estratégica para la movilización de recursos, privados y públicos, nacionales e internacionales, para la implementación de sus INDCs; Chile, por ejemplo, espera tener su estrategia de financiamiento lista para el 2018”, dijo Jaramillo. Señaló además que existen esfuerzos en la región para alinear las agendas nacionales e internacionales. “Colombia está trabajando en una iniciativa que busca unir las agendas de cambio climático y desarrollo sostenible junto con sus prioridades nacionales en la construcción de paz y desarrollo rural”. Aunque cada país tiene un contexto diferente que debe ser entendido y reflejado en su estrategia, “la alineación con las políticas nacionales, así como la generación de un diálogo entre el sector público y privado son elementos fundamentales para la movilización de recursos y el logro de impactos duraderos”, agregó. Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA, dijo que los países de América Latina necesitarán recursos financieros para implementar los compromisos climáticos establecidos bajo la Convención. Dichos recursos, resaltó, deben ser suficientes para permitir estrategias de financiamiento climático a corto, mediano y largo plazo. El Fondo Verde del Clima, indicó Rodríguez, “es una buena opción para acceder a recursos financieros que permitan implementar proyectos y programas en países latinoamericanos, particularmente para aquellos cuyos planes sean ambiciosos y estén enfocados en lograr un desarrollo bajo en carbono y resilientes al clima”. Finalmente, Sandra Guzmán, Coordinadora General del GFLAC, afirmó que una pieza clave que tendría que ser transversal en el Acuerdo de París, particularmente en el tema de financiamiento, es la transparencia. “Este elemento es fundamental para aumentar la confianza entre los países donantes y países receptores. En ese sentido, la construcción de mecanismos de medición, reporte y verificación (MRV) para financiamiento son esenciales, pues de ello depende conocer la cantidad exacta de recursos que se promete, se transfiere, se asigna, y sobre todo la forma en la que este recurso se utiliza; de ese modo es posible garantizar que el financiamiento cumpla con los objetivos de mitigación y adaptación”. Guzmán enfatizó que de 25 países que presentaron sus INDCs en la región sólo dos incluyen MRV y sólo Colombia está en proceso de construcción del mismo. Por ello el GFLAC trabaja en 9 países para apoyar el mejor entendimiento de las necesidades y oportunidades de financiamiento. La combinación de los tres pilares a los que las organizaciones hicieron referencia es fundamental para avanzar en la agenda climática a nivel nacional en Latinoamérica y el Caribe. Un acuerdo ambicioso en París promovería resultados más efectivos en cada una de estas áreas y generaría mayor ambición en la transformación de los modelos de desarrollo.

Leer más

Brasil autoriza a operação da hidrelétrica de Belo Monte, ignorando os direitos da população afetada

O Ibama, órgão ambiental brasileiro, outorgou a licença de operação do projeto, ignorando as evidências de descumprimento das condicionantes para garantir a vida, a saúde e a integridade de indígenas e demais populações afetadas.Altamira, Brasil. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) outorgou nesta terça-feira a licença de operação da hidrelétrica de Belo Monte, que permite que o enchimento do reservatório seja iniciado. A autorização foi dada apesar do descumprimento de condicionantes para garantia da vida, saúde e integridade física das populações afetadas pelo projeto, as mesmas que foram consideradas essenciais pelo órgão em um informe técnico datado do último dia 22 de setembro. A decisão do Ibama sequer faz referência às condicionantes para proteger as comunidades indígenas."Não podemos acreditar. Tudo é um crime e uma grande responsabilidade do Governo e do Ibama ao conferir licença a este monstro. A presidenta do Ibama esteve em Altamira no dia 5 de novembro e recebeu muitas denúncias; todos - ribeirinhos, representantes indígenas, pescadores, integrantes de movimentos - falaram dos impactos que estamos vivendo, e agora dão a licença com ainda mais condicionantes, apenas para que não sejam cumpridos", disse Antonia Melo, liderança do Movimento Xingu Vivo para Sempre, e desalojada pela represa.No último dia 12 de novembro, em um ofício enviado ao Ibama, o presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai) concluiu que as condições para a proteção dos povos indígenas afetados pela represa não haviam sido cumpridas plenamente. Ainda assim, ele deixou os caminhos abertos para que o órgão ambiental outorgasse a licença de operação, "caso julgasse pertinente"."A autorização viola claramente os compromissos internacionais do Brasil em matéria de direitos humanos, especialmente quanto aos povos indígenas afetados que vivem na bacia do Rio Xingu, que estão protegidos por medidas cautelares outorgadas em 2011 pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e que o Estado Brasileiro segue sem cumprir", disse María José Veramendi, advogada da Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).A licença permite o preenchimento de duas barragens da represa sobre o Rio Xingu, afluente do Rio Amazonas. Ela é válida por seis anos, e está sujeita ao cumprimento das condicionantes, o que será supervisionado através de informes semestrais. As condicionantes deveriam ter sido cumpridas antes da outorga da última licença a Belo Monte."O licenciamento ambiental é uma forma de mitigar os efeitos, controlar os danos e minimizar os riscos que o empreendimento implica para a população e o meio-ambiente. Ao desrespeitar e flexibilizar os procedimentos de licenciamento, o Estado deixa que os interesses econômicos prevaleçam e nega seu dever de zelar pelo interesse público", salientou Raphaela Lopes, advogada da Justiça Global.AIDA, Justiça Global e a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos têm argumentado em âmbito nacional e internacional que não existem condições para que a hidrelétrica de Belo Monte obtenha permissão para operar. Ainda é necessário a garantia de aspectos essenciais, como fornecimento e disponibilidade de água potável, saneamento básico, serviços de saúde e outros direitos mínimos à população afetada e removida.A luz verde para Belo Monte não poderia ter chegado em momento pior. Há poucos dias, em 05 de novembro, uma barragem de rejeitos de mineração da Samarco, empresa de propriedade da Vale e da BHP Billiton, se rompeu na cidade de Mariana, Minas Gerais, causando um dos maiores desastres ambientais do país. Uma inundação de lama e outros produtos químicos destruiu um povoado e deixou, até o momento, 12 mortos e 11 desaparecidos, afetando o abastecimento de água da região e destruindo a fauna e flora. O mar de lama chegou ao mar aberto. A licença de operação de uma das barragens da empresa estava vencida há dois anos.Ainda assim, a permissão de operação para Belo Monte acontece a poucos dias do início da 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, em Paris, a mais decisiva até agora. A operação de Belo Monte emitirá gases que causam efeito estufa, como dióxido de carbono e metano, agravando assim a mudança climática. A autorização para o funcionamento de Belo Monte é, portanto, uma péssima mensagem do governo brasileiro, que ignora seus compromissos com os direitos humanos e com a mudança climática, gerando com esse projeto um exemplo de como não se deve produzir energia no Século XXI.

Leer más